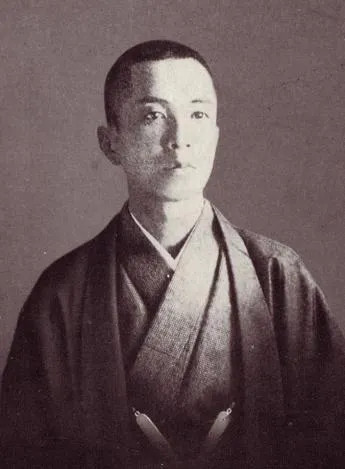

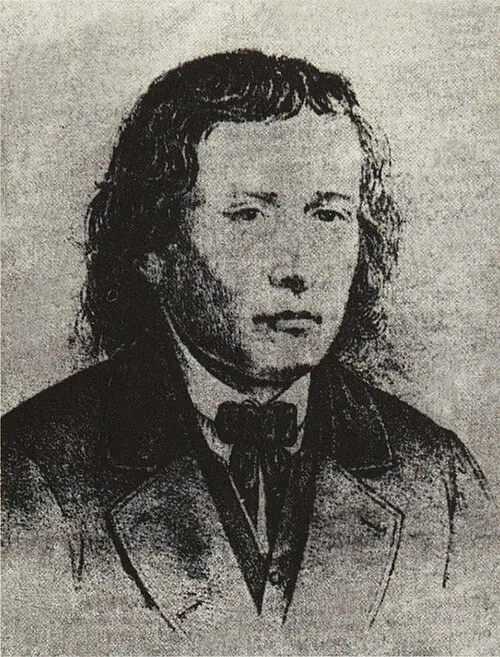

生年: 1852年

没年: 1923年

役職: 東本願寺第22代法主

年 大谷光瑩東本願寺第代法主 年

年大谷光瑩は東本願寺の第代法主としてその歴史に名を刻んだしかし彼の人生はただの宗教的な指導者としての道ではなく波乱に満ちた物語であった年彼は京都で生まれ浄土真宗の教えを受け継ぐ家系に育ったこの背景が後の彼の思想と活動に大きな影響を与えたと言われている

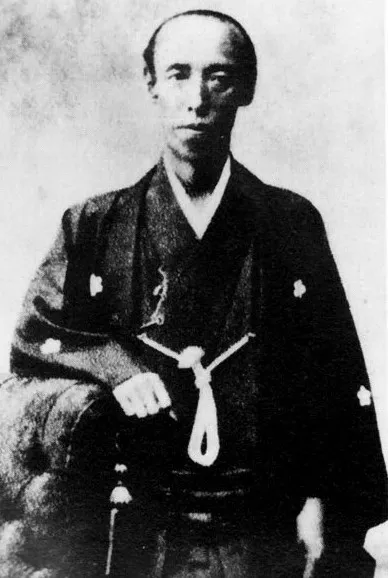

幼少期から彼は聡明さと好奇心を持っていたがそれにもかかわらず日本社会全体が急激な変化を迎えている時代だったため内面的には葛藤を抱えていた特に明治維新以降西洋文化や新しい価値観が急速に浸透しつつあったことから多くの人が伝統的な宗教との関係性について再考する必要性を感じ始めていた

光瑩はそのような時代背景の中で成長し自身もまた神秘的な力と深い信仰心に導かれていくことになるおそらくこのような内面的葛藤が後彼自身による教えや活動への影響となるだろう特に彼は人が持つ精神的な悩みや苦しみについて深い理解を示しそれによって多くの信者から支持される存在となった

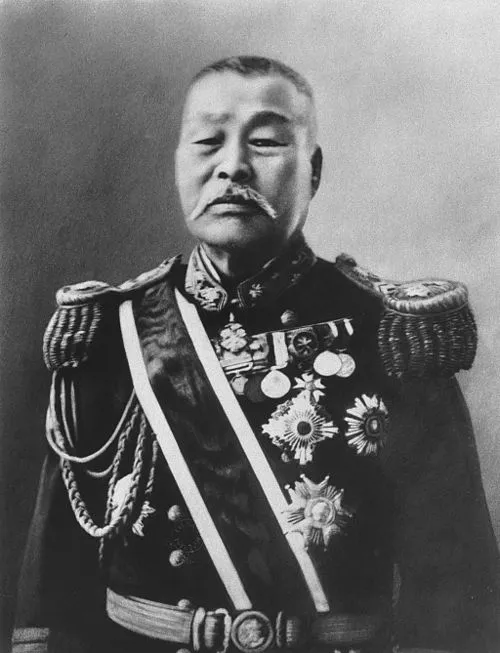

それにもかかわらずその道程には多くの困難も待ち受けていた年日本では明治天皇が崩御し大正時代へと突入するこの転換期には新たな政治状況や国際情勢も影響しており多様性への対応が求められるようになったしかし大谷光瑩はそれでもなお自らの信仰と伝統に立脚した他方でその決断は周囲との摩擦を生むこともあり多くの場合異なる意見との衝突につながることもあった

特に大正デモクラシーという潮流によって日本社会全体が民主化へ向かう中で彼自身もまた新しい価値観や運動について関与する必要性を感じていたそのため一部では革新的とも言えるアプローチつまり人の日常生活への実践的教えを模索していったしかしこの姿勢には批判も付きまとい一部保守派から反発されることもしばしばだった

皮肉なのはこのようないわゆる新しい試みが多くの場合予想以上の効果を生んだことである大谷光瑩自身その活動によって浄土真宗だけでなく他宗派とも対話する機会が増えそれまで隔離されていた信者間でも交流が盛んになり始めたそしてこれこそ共存という理念へ向けた第一歩だったと言えるだろう

年には関東大震災という未曾有の災害がおこり人の日常生活だけでなく精神世界にも大きな打撃となったこの時期大谷光瑩はすぐさま救援活動へ奔走した当時多くの場合宗教指導者としてだけではなく人間として最前線で助け合い人を支える役割を果たしたのであるそれにもかかわらずこの経験から得た痛みや悲劇はいまだ解消されぬ思い出として残り続けただろう

しかしこの震災後日本社会全体も徐に復興していき新しい価値観や文化様式への理解も深まっていったそれとは裏腹に大谷光瑩自身はいっそう深まりつつある問題意識例えば戦争への恐怖や民族間対立などについて考察する時間となりおそらくそれまで以上に哲学的思考にもふけるようになったと思われるまたその結果自身と周囲との調和について更なる探求へ進む機会となっていた可能性すらある

こうして見れば大谷光瑩という人物は単なる法主としてではなく一人ひとりの日常生活と密接につながる存在だったそしてその人生自体が一種メッセージとして現代まで受け継がれている側面も強かったと言えるその死後多くの記事や書籍などさまざまメディアによって広まり続けその存在感はいまだ色褪せぬものとなっている

今日でも日本国内外問わず浄土真宗という枠組みだけではなく多様性尊重というテーマもしばしば語られる場面を見ることでき大谷光瑩という名前すら耳元で囁かれる瞬間さえあるそしてこれこそ現代社会との結び付きと言える部分なのかもしれないただ数十年前とは異なる状況下でもなお新しい試練と共存できる道筋を模索している姿勢この点こそ注目すべきポイントだろう

.webp)