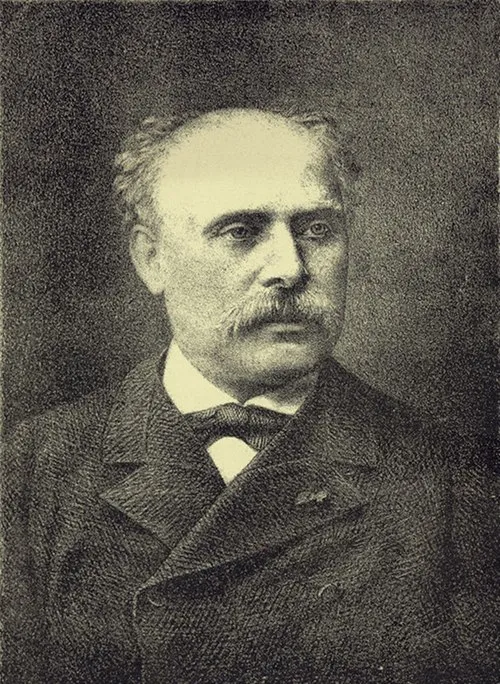

生年月日: 1837年11月2日

死去年: 1922年

出身地: 薩摩藩

職業: 政治家

名前: 樺山資紀

樺山資紀薩摩藩士から政治家へ

年の冬天保年月日日本の南部に位置する薩摩藩で一人の男が誕生した彼の名は樺山資紀生まれたその瞬間彼には運命が待ち受けていたしかしこの運命は平坦な道ではなかった

少年時代樺山は武士として育ちその教育は厳格だった彼は剣術や弓術を学びながら同時に藩の政治や外交についても興味を持つようになったしかしそれにもかかわらず彼の真の才能が発揮される機会は少なかった若き日の資紀は自身が置かれた環境に対して常に疑問を抱いていたという

成長と共に彼は独自の考え方を持つようになりそれが次第に周囲との軋轢を生むこととなる特に明治維新が進む中で多くの旧体制を支持する人と対立することになるしかしこの対立こそが彼にとって新たな扉を開く鍵となったそれからしばらくして薩摩藩内で革命的な動きが広まり始めたそれこそが後の明治政府設立へと繋がっていく

薩摩藩士としての役割

年日本では大きな変革が起きていたこの時期多くの武士たちとともに樺山も薩摩藩士として活躍し始める皮肉なことにその活動は当初意図したものとは異なる方向へ進展していったそれでもなお樺山は自分自身を信じ続けたおそらくその信念こそ彼自身を突き動かすエネルギー源だったのであろう

同年戊辰戦争が勃発すると資紀も戦場へ赴くことになるそこで彼はいち早く指揮官として頭角を現し多大なる功績を上げたこの勝利によって一気に名声を得ることとなりそれ以降多くの者から期待される存在となったその後日本政府内で重要な役職につく機会も増えていったのである

政治家への転身

年には政府内で重要ポストにつきその後様な政策提案や改革案について議論する機会にも恵まれたそれにもかかわらず自身には何か足りないもの感じていたと言われているこの国にはもっと良い方向性が必要だと思いつつも一歩踏み出す勇気はいまだ持てずにいたそうだ

そして年大日本帝国憲法制定への流れを見る中で再び決断する瞬間が訪れるこの道しかないと心中決意した資紀は新しい体制下でも引き続き影響力ある存在として生き続けようと努力したのであるしかしこの選択肢には多大なるリスクも伴っていた

晩年への旅路

年代初頭になる頃には多忙だった若い日とは打って変わり静かな生活へシフトしていったただし公私共その影響力はいまだ衰えず人から愛され続けていたまた老獪さと呼ばれる思慮深さも手伝い人脈作りにも余念なく取り組んだという当時人との交流や謀略こそ成功へのカギだという意識から逃れられない状況だったとも言える

おそらくここまで来れば少なくとも一つや二つ教訓があります そんな風にも言われている

終焉と遺産

年 樺山資紀人生最後の日長寿ではあったもののその日は静かな夜空だったと言われていますそして今なおその業績や考え方について多方面から議論されています果たして今この国とは何なのだろうという問い掛けそれでも今日でも教科書等で名を見ることによって名前だけでも知る者多数ですその姿勢や信念なしでは語れませんよね

現代との関連性

不思議なのですが 歴史的事実にも関わらず私達の日常生活にも影響与えています今ここ を生き抜こうとしている若者達その背景には実際過去様苦難乗り越え進化した先人達いますだからこそ自分自身疑問持ちながら考える時間大切ですよね