2019年 - ニュージーランドのホワイト島で火山噴火。観光客が巻き込まれて12日時点で8人が死亡、8人が行方不明。

‹

9

12月

12月9

国際腐敗防止デーの重要性とその影響

国際腐敗防止デーは、毎年12月9日に観察される日であり、世界中の腐敗防止活動を促進し、透明性と説明責任の必要性を訴えるために設けられたものです。この日は、国連が制定したものであり、腐敗が社会や経済に与える悪影響を広く認識させることを目的としています。歴史的には、1996年に国連総会で採択された「汚職防止条約」を受けて、この日が定められました。この条約は、多くの国々が協力して腐敗行為と戦うための枠組みを提供するものであり、その後、多くの政府機関や非政府組織がこの問題への取り組みを強化してきました。真実への道:光明な未来への希望この特別な日には、多様なイベントやキャンペーンが行われ、人々は過去の教訓から学び、新たな誓いを立てます。例えば、小さな村では地元住民が集まり、不正行為に対する告発者保護制度について話し合ったり、大都市ではシンポジウムやワークショップが開かれます。そして、「共通の敵」として位置づけられる腐敗に立ち向かうため、多様なバックグラウンドを持つ人々が一つになって活動します。夜明け前…透明性への旅私たちは今、このような活動によって人権や環境問題、公平性など多岐にわたる課題に取り組むことになりました。しかし、この道は簡単ではありません。例えば、ある国では政治家による賄賂事件が発覚し、その影響で市民から大規模な抗議運動が起こったことがあります。赤いカーネーションの鋭い香りと共に太鼓の深い音が響き渡り、人々は「もう我慢できない!」と声を上げました。それぞれの人々は、自分自身だけでなく未来世代へ良い社会を残すためにも奮闘しています。子供たちの夢:より良き社会へ向かって子供たちは時折大人よりも明確な視点で物事を見ることがあります。「どうしてお金持ちだけ助かるんだろう?」「どうして不正には罰せられないんだ?」彼らは素朴ながらも深い問いかけをします。その純粋さゆえ、その声には重みがあります。また、教育機関でもこの日の意義について講演会や討論会などが開かれることでしょう。「私たちは公正さという光を求め続けます」と語る若者たち。その背後には世界中で同じ思いを抱いている仲間たちがおります。文化的背景:地域色豊かなアプローチ地域によって異なる文化的背景も、この日における取り組みに色合いを添えています。例えば、中東地域では伝統的に長年続いてきた権力構造から脱却する努力としてコミュニティベースで集まる催し物があります。キリスト教徒だけでなくイスラム教徒とも手を携えて「公正とは何か」を問い直す場となっています。そしてアフリカ各地では、「賄賂根絶」をテーマとした歌やダンスなど伝統芸能によってメッセージ発信されています。その音楽は心地よく耳馴染み、「私たちは変化できる」という熱意そのものです。結論: 腐敗とは何か?ただ阻害要因なのか、それとも成長への転機なのか?しかし、この日の意味とは一体何でしょう?ただの日常から外れている一時的なお祭りなのか、それとも社会全体への警鐘なのでしょう?反映されている現実そのものと言えるでしょう。それこそ私達自身の日常生活にも潜んでいます。それでも時折、自問自答する瞬間こそ大切です。「本当に透明性ある未来へ進めているだろうか?」この問いこそ、私達すべてに与えられている宿命なのでしょう。この日の思考停止にならず、一歩踏み出す勇気ある行動につながれば素晴らしいですね。...

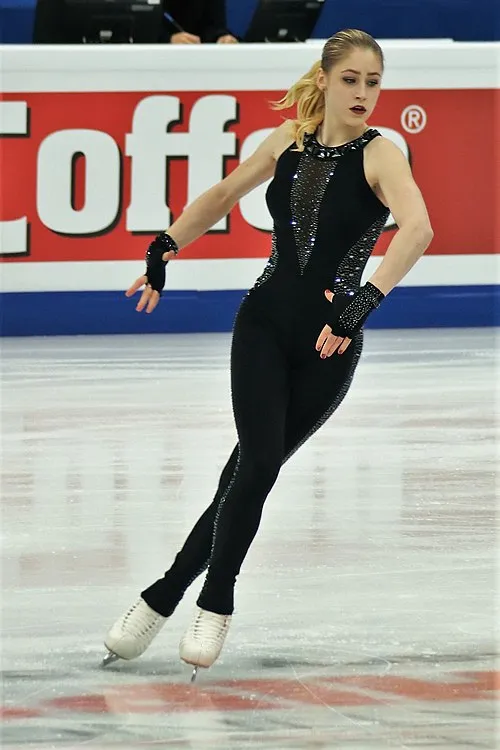

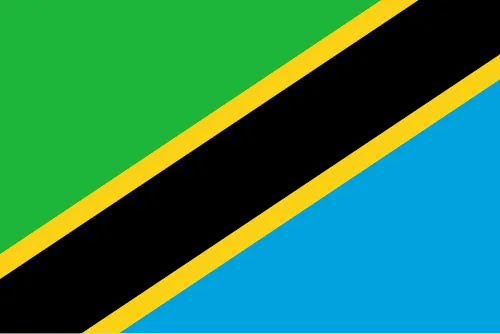

タンザニアの独立記念日: 自由を祝う特別な日

タンザニアにおける独立記念日は、毎年12月9日に祝われ、1961年にこの国がイギリスの植民地から独立を果たしたことを記念しています。この日は、国民が自らの歴史と文化を再認識し、自らのアイデンティティを強調する重要な瞬間です。特に、この日に行われるさまざまな儀式や活動は、国民全体が一丸となり、過去の苦難と戦いを忘れず、その成果である自由と自治を祝う場でもあります。勝利の風:この地の名誉の旅独立記念日は単なる日付ではなく、多くの人々にとって希望や勇気、そして誇りが込められた象徴的な瞬間です。思い起こせば、1961年12月9日、人々は赤いカーネーションや緑色の布で飾られた広場に集まりました。その時代背景には長い植民地支配とそれに対する抵抗運動がありました。ナクルマ(Julius Nyerere)大統領率いるタンザニア人民党(Tanzanian African National Union)の尽力によって、この国はようやく自由への道を歩み始めました。夜明け前…自由への希望かつて、多くの家族は朝早くから目覚めて準備していました。街中には歓喜と期待感が溢れ、「今こそ我々の時代だ」という声が響き渡っていたことでしょう。その日の朝、一面青空で心地よい風が吹き抜け、皆さんの日常とは異なる特別な雰囲気を醸し出していました。この瞬間、人々は一つになり、自分たち自身だけではなく次世代へ向けても未来への希望を託しました。子供の思い出帳子どもたちはその日、公園や広場で盛大なお祝い行事に参加しました。「トンカチ」「バトン」と呼ばれる伝統的な楽器から流れるメロディーは、お祭りムード満点でした。そして何よりも、その音楽には「我々は自由だ!」というメッセージが込められていたかもしれません。それぞれのお子さんたちもまた、その瞬間その場で心温まる笑顔と思い出を書き留めていたことでしょう。伝統的な儀式タンザニアでは、この日のために各地域ごとの伝統的な儀式も用意されています。民族衣装を身につけた人々による踊りや歌声、それぞれ異なる言語で唱えられる祈りなど、多様性あふれる文化表現が見受けられます。この光景はまさしく「多様性という美」の表現でもあり、それぞれ地域ごとのユニークさも感じ取れる瞬間です。民主主義への道筋この日はまた政治的にも重要です。国家指導者による演説では、「我々は今後どうすべきか」という問いかけも耳にします。「過去から学びながら、新しい未来へ向かおう!」というメッセージには多くの場合市民参加型民主主義へ進む願望があります。そして時折聞こえる「あなた方一人ひとりにも責任があります」という言葉には、お互い助け合うこと、その連帯感について触れているのでしょう。歴史との対話TANZANIA INDEPENDENCE DAY: HISTORY, CULTURE, AND IDENTITY. こうしたイベントすべてには、一つ共通するテーマがあります。それは歴史との対話です。この日の意味や価値観について考えること、自分自身だけでなく他者にも耳を傾ける姿勢、それこそ真実への探求なのだと思います。そしてそれこそまた「真実とは何か?」という根本的な問いとも繋がっています。"勝利とは何なのか?""しかし、勝利とは何なのでしょう?ただ過去として残される記憶なのか、それとも未来へ向けて芽生える種なのか?”この問いに答え続ける限り、私たちは常に前進し続けます。そしてそれこそ、本当の意味で独立した国家として生き抜いている証拠でもあるのでしょう。我々自身の日常生活・文化・アイデンティティまで含んだ深遠さ。それぞれ忘れてはいないでしょう。”...

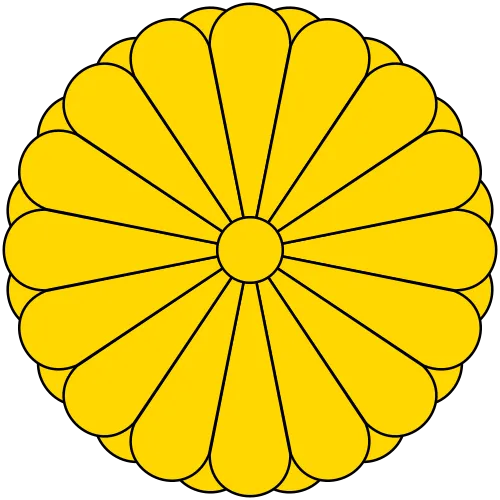

皇后誕生日(地久節)の意義と祝日の過ごし方

皇后誕生日、またの名を地久節は、日本における特別な祝日であり、天皇の配偶者である皇后の誕生を祝う日です。この日は、日本国民にとって非常に重要な意義を持ち、家族や友人が集まり、感謝と喜びを共有する機会となります。地久節は昭和天皇の時代から続く伝統であり、日本文化や歴史の中でも特別な位置を占めています。この日が選ばれた背景には、多くの歴史的要素が絡んでいます。たとえば、元々は明治時代から続いていた「天長節」という行事が根底にあります。この行事では天皇やその家族の健康を祈念し、その存在自体に感謝する意味合いが込められていました。しかし、現代社会では単なる儀式的なものだけではなく、日本国民全体による祝賀としても発展してきました。祝福の朝:光り輝く希望の日この特別な日には、多くの場合、美しい装飾やお祝いごとの準備が行われます。街中は色鮮やかな花々で飾られ、紅白の垂れ幕が掲げられる様子はまさに壮観です。通りには人々の笑い声が響き渡り、その瞬間、まるで時間が止まったかのような幸せな空気感があります。夜明け前…静寂なる祈り朝早くから神社や寺院では、お祝いと共に多くのお参りがあります。「どうか、この国と天皇家を守ってください」と願う声はいつも通りですが、この日はより強い想いが込められているようです。その場面では肌寒い風が吹き抜け、一瞬すべての人々が息を呑みます。心温まる雰囲気とは裏腹に、その背後には国家への思いや敬意も感じ取れる瞬間です。子供たちのお祝い:純真無垢なる喜び地久節の日には、多くの場合、小さなお子さんたちによるパレードやイベントも開催されます。この時期になると、公園や広場には元気いっぱいのお子さんたちがお祝いしている姿を見ることがあります。「今日は特別なお祝いだよ!」という言葉は、大人にも微笑みを誘います。手作りのお菓子や装飾品、さらには楽器演奏など様々なお楽しみがあります。また、この日は家族団欒として過ごすことも多いため、一緒になって料理したり、お互いにプレゼント交換したりします。その光景はまさしく愛情あふれるひと時です。そして夕方になるころ、「今日という日を忘れないためにも、一緒に記念写真でも撮ろうか」と提案する親たち。一枚一枚収められてゆくその瞬間こそ、この日の意義なのかもしれません。伝統との調和:日本文化への敬意もちろん、日本独自の文化も根付いています。例えば、この日に頂かれる「お赤飯」は幸福を呼ぶ食材として重宝されており、新しいスタートへの期待感も表現されています。また、おせんべいや和菓子など細部まで工夫された料理が食卓に並ぶことで、人々は自然と日本文化への理解を深めてゆきます。それぞれのお皿から漂う香ばしい匂いや甘美な味わいによって、人々同士がお互いへの感謝と思いやりつながっています。未来へ向けて:新しい風、新しい希望# 皇后誕生日(地久節)はただ単なる記念日の枠越え、その日に込められた想いや希望こそ重要です。「未来へ向けて何か新しいことしよう」という思惑すら感じ取れるこの日は、それぞれ思考し、自身の日常生活について見つめ直す良き機会でもあります。また、人との絆だったり、自分自身について再確認できたりします。それこそ、本当になぜ私達はこの日程対する深い思い入れあるのでしょう? これはただ祝福だけなのか、それとももっと大切な何かなのでしょうね? その答えをご自身でも見つけ出してほしいものです。勝利とは何か?ただ過去の記憶なのか、それとも土に蒔かれた種なのか?...

障害者の日の意義と日本における取り組み

障害者の日は、日本において特別な意義を持つ日です。毎年、12月3日に設けられており、この日は国際的にも「国際障害者デー」として知られています。この日を通じて、障害のある人々の権利を尊重し、彼らが社会に完全に参加できるよう促進することが目的とされています。日本では1982年からこの日が制定され、その後も様々な活動やイベントが行われています。この日は単なる記念日ではなく、私たち全員が持つべき意識の高まりを促します。障害者の日には、さまざまな講演会やワークショップが開催され、多くの場合、障害者自身の声を聴く機会となります。また、メディアもこの日の重要性について報道し、多くの人々に広める役割があります。共感の架け橋:心に響く一歩想像してみてください。街角で見かける車椅子。その後ろには、強い意志と夢を持った一人の人間がいます。その瞬間、その場面はただの風景ではなく、人々との繋がりとして感じられるでしょう。私たちはその目線で見ることから始めなければならないという思いがあります。夜明け前…無限大の可能性日本では、長い間障害者への偏見や差別が存在していました。しかし、その暗い影は少しずつ薄れてきています。それは、多くの団体や個人による啓発活動のおかげです。そして、この日には「もう一度考えよう」というメッセージが込められています。「彼らも私たちと同じように夢を見る権利を持っている」と。その思いは世代を超えて受け継がれ、一歩ずつ近づいている気配があります。子供たちへの教え:未来への種まき若い世代へ向けて行われる教育プログラムは、この日の重要な側面です。「みんな違ってみんないい」という言葉があります。それぞれ異なる能力や特徴を持ちながらも、一緒に社会生活を送ること。その価値観は、小さな頃から教え込むべきものです。この日は学校でも特別授業として取り上げられ、生徒たち自身が体験したり学び合ったりする機会となります。地域社会との絆:共生する力地域によってさまざまな形態で祝われるこの日は、地域住民同士の交流とも結び付いています。例えば、「バリアフリー」について考えるワークショップなども多く開催されています。また、それぞれ異なる文化的背景から多様性を見る視点も大切です。この日の活動は、一過性ではなく定期的に続いてこそ意味があります。そして、多様性こそ我々社会全体の力であるという認識へと繋げてゆくものなのです。風景として描かれる未来像緑色豊かな公園で遊ぶ子供たち、その中には車椅子に乗った仲間もいる姿… そんな光景を見ることで初めて、「私たちは一緒だ」という実感を得ます。そして、それぞれ違う場所から来ても共通する何か—それこそ、人間として分かり合える瞬間なのだと思うんですよね。結論:希望とは何か?新しい視点からしかしながら、「希望とは何なのでしょう?」単なる言葉でしょうか、それとも私たち一人ひとりの日常生活そのものなのでしょう? それぞれ異なる立場で見える世界—それはいわば宝石箱。しかし、本当に大切なのは、それら全てがお互いどんなふうにつながっているかということ。すべて的人生経験として共有し合うことで、新しい道筋へと導いてゆく力になるのでしょう。この日に寄せる想いや活動こそ、自分自身への問いでもあると言えます。...

断臂摂心(日本):心と身体の結びつきとその伝統的な価値

断臂摂心(だんぴせっしん)は、日本における仏教の一つの教えであり、特に禅宗に関連しています。この概念は、精神的な修行や自己探求の過程において「身を捨ててこそ得られるものがある」という哲学を象徴しています。日本では古来より、身体と心は密接に結びついていると考えられてきました。そのため、自己を省みるためには時には自らを犠牲にすることが必要であるとの思想が浸透していました。運命の岐路:切り捨てることで見える真実この概念は、多くの場合「自我」を捨て去ることと結びつけられています。たとえば、自分自身の欲望や執着から解放され、本当に大切なものへと目を向けるためには、時として苦しい選択が必要となります。「赤いカーネーションの鋭い香りが太鼓の深い音と混ざり合った」ように、この痛みや苦しみは新たな気づきへと導いてくれるかもしれません。夜明け前…新たな悟りへの旅断臂摂心はまた、日本文化全体にも影響を与えています。例えば、武士道では名誉や忠義が重視され、その結果として自己犠牲が称賛されます。「名誉」と「義務」を守るために命を捧げた武士たち。その姿勢はまさに、断臂摂心の哲学そのものであり、「私たちはただ生き残るだけではなく、生き方そのものを模索している」という強い意志が感じられます。子供の思い出帳:無垢なる世界への回帰子供時代、多くの場合私たちは夢中になって遊び、その中で何か大切なことを見失ってしまうことがあります。しかし、大人になるにつれて、「本当に重要なもの」を見極めようとする過程で直面する内なる葛藤。それこそが、この断臂摂心という教えから得られる智慧なのです。例えば、「草花から感じ取った春の日差し」や「母親の温もり」が思い出され、新しい視点で物事を見る力となります。哲学的問い:痛みとは何か?成長への架け橋なのか?しかし、ここで考えてみたい問いがあります。「痛みとは果たしてどんな意味を持つのでしょう?」私たちの日常生活でも同様ですが、それは単なる苦しみに過ぎないのでしょうか?それとも、新しい成長への道標となりうるものでしょうか?歴史上、多くの偉人や思想家もこの問いについて深く考察しました。それぞれ異なる答えながらも共通している点があります。それは「内なる探求こそ、本当の自分自身との対話」と言えるでしょう。結論:霧が晴れゆく先に待つ光明したがって、このような背景から見ると、「断臂摂心」は単なる肉体的欠損だけでなく、一種の精神的覚醒とも言えるでしょう。我々人間はいかなる形であろうとも、自我という殻から脱却することで、本当の真実へ近づいて行くものなのです。そしてそれこそ、一歩踏み出す勇気によって得られる光明なのです。...

出来事

2015年 - 福岡県警早良署が誤認逮捕をしていたと発表し、別の者を書類送検。

2015年 - 靖国神社トイレ爆破事件の被疑者が逮捕される。

2005年 - 日本政府が自衛隊イラク派遣の1年間延長を決定。

2003年 - 日本の火星探査機「のぞみ」の火星周回軌道投入を断念。火星への衝突を回避するため、「のぞみ」に弱い噴射を行うコマンドが送信される。

1995年 - 白川郷・五箇山の合掌造り集落が日本で6件目の世界遺産に登録される。

1995年 - アメリカ海軍のニミッツ級航空母艦の7番艦であるジョン・C・ステニスがサンディアゴ港にて就役。

1993年 - 将棋の公式戦史上初めて女流棋士中井広恵が男性棋士池田修一から白星を挙げる。

1992年 - ダイアナ妃とチャールズ3世(当時皇太子)の離婚が発表される。

1990年 - ポーランドの大統領選挙でレフ・ヴァウェンサ議長が当選。

1989年 - 全国労働組合連絡協議会(全労協)結成。

1987年 - 対ソ連軍領空侵犯機警告射撃事件が起こる。

1986年 - ビートたけしとたけし軍団によるフライデー襲撃事件が起こる。

1975年 - 国連総会で障害者の権利宣言を採択。

1974年 - 田中金脈問題で田中角榮内閣が総辞職し、三木武夫内閣が発足。

1971年 - アラブ首長国連邦が国連に加盟。

1968年 - 世界で初めてハイパーテキスト・マウスなどを実用化したコンピュータシステムNLSがデモ公開される。

1966年 - バルバドスが国連に加盟。

1962年 - タンガニーカ(現在のタンザニアの一部)が英連邦王国から独立。

1950年 - 京都市内の円山公園で開催されていた越年闘争総決起集会の参加者と警察が衝突。警察側の負傷者40人、学生、労働者側の負傷者50人。拘束者は108人にのぼった。

誕生日

死亡

2021年 - リナ・ウェルトミューラー、映画監督、脚本家、アカデミー名誉賞(第92回)受賞者(* 1928年)

2021年 - カーラ・ウィリアムズ、女優(* 1925年)

2020年 - レイ・パーキンス、元アメリカンフットボール選手、指導者(* 1941年)

2020年 - アレックス・オルメド、元テニス選手、国際テニス殿堂(* 1936年)

2020年 - パオロ・ロッシ、サッカー選手(* 1956年)

2019年 - 石橋政嗣、政治家、第9代日本社会党委員長(* 1924年)

2018年 - リカルド・ジャコーニ、天文学者・宇宙物理学者、2002年ノーベル物理学賞受賞者(* 1931年)

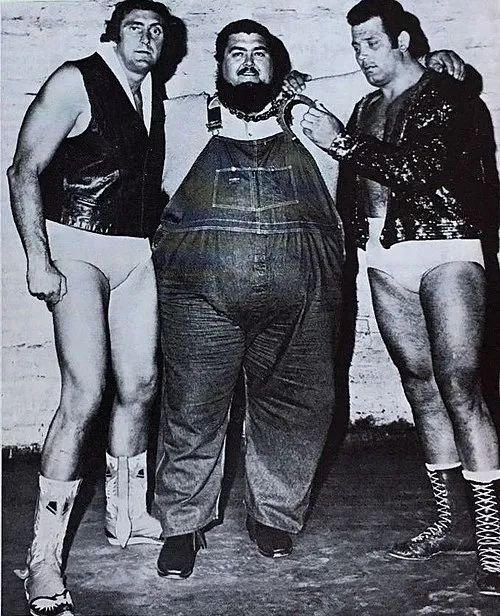

2016年 - マリオ・ミラノ、プロレスラー(* 1935年)

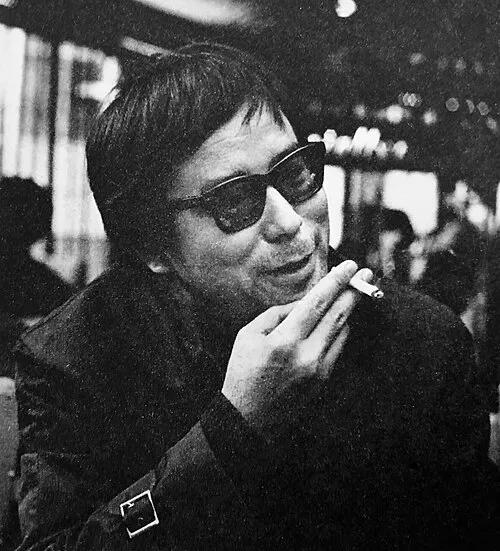

2015年 - 野坂昭如、作家・作詞家、政治家(* 1930年)

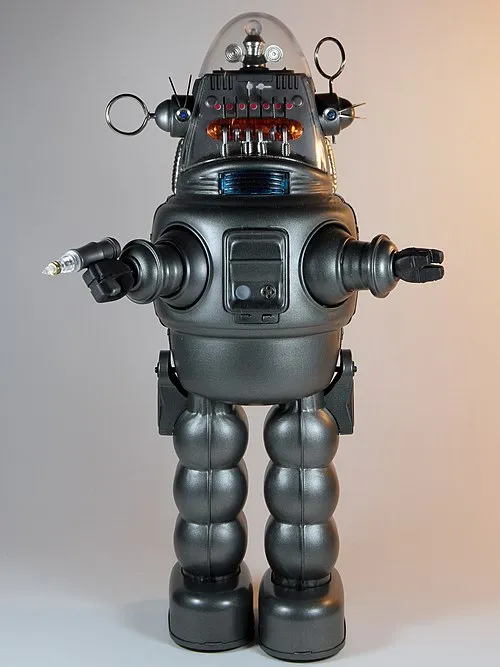

2014年 - ロバート・キノシタ、ロボットデザイナー(* 1914年)