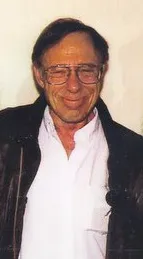

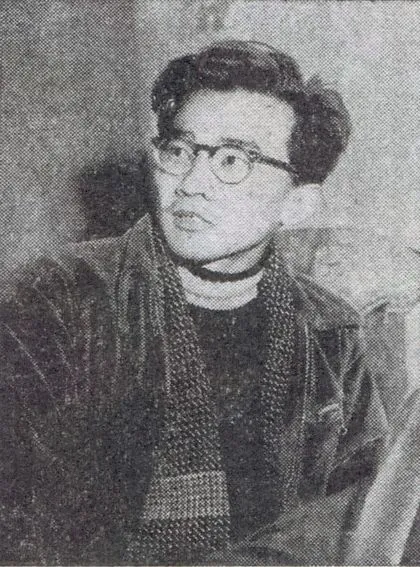

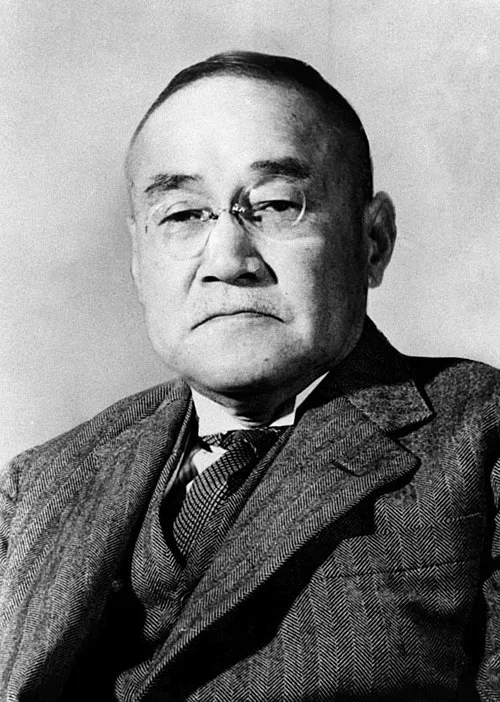

名前: ロバート・キノシタ

職業: ロボットデザイナー

生年: 1914年

没年: 2014年

年 ロバート・キノシタロボットデザイナー 年

ロバート・キノシタ未来を創造した男

年アメリカの小さな町で誕生したロバート・キノシタは幼少期から機械に強い関心を抱いていた彼の父親はエンジニアであり工場で働く姿を見て育った彼はおそらくその影響を受けていたのだろう子供の頃から手作りのおもちゃや模型を作り上げることに夢中になっておりその情熱が後のキャリアにつながることになるとはこの時点では誰も予想できなかった

しかし若き日の彼が直面したのは一筋縄ではいかない人生だった第二次世界大戦中キノシタは海軍に入隊しその技術的な知識を活かして機械や兵器の設計に関与することとなるこの経験が彼自身のデザイン哲学へとつながっていったそれにもかかわらず戦争から帰還した後も彼には明確な道筋がなく多くの人がそうするように一度就職してしまえば安定した生活を選ぶ傾向があった

年代後半ようやく自身の道を見つけたキノシタは大学で工学とデザインについて学び始めるそして年代には自ら企業を立ち上げる決意を固めたここから始まったロボットデザインという未知なる分野への挑戦しかしその当時多くの人はロボットに対して懐疑的だったそれでもなお皮肉なことに彼自身も自分が創造するものへの不安感と期待感との間で揺れ動いていた

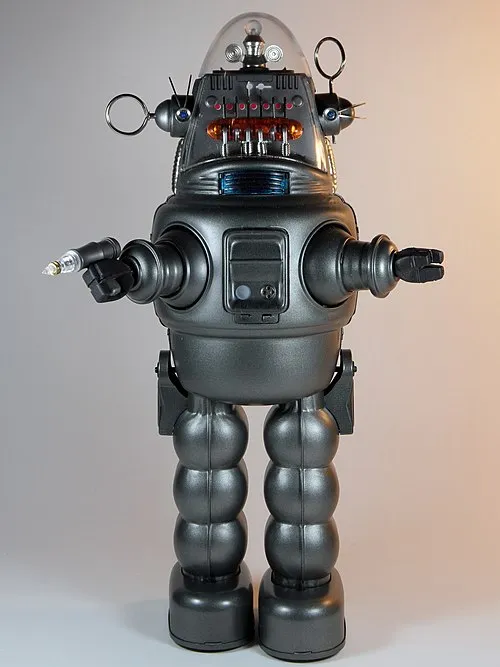

年代初頭キノシタによって設計された初期型ロボットたちはメディアにも取り上げられるほど話題となり多くの場合人間とのインタラクションに特化したデザインだったその形状や機能性は驚異的だったしかしこの成功にもかかわらず業界内では依然として本物の人間には敵わないという偏見が残っていたあるファンによればあんな金属製のおもちゃなんて人間には絶対かなわないよと言われたこともあったという

さらに年代には新しいテクノロジー革命が起こりそれまでのハードウェア中心からソフトウェア中心への移行が進んだその中でも意外なのは自身とは異なる世代若者たちが新しいアイデアと視点で進出してきたことである新しき血が流れ込むことで自身とは異なる文化や背景から来る革新的なアイデアによって市場全体が変わろうとしていたそれでもなおキノシタは自身独自のスタイルと哲学で過去数十年積み重ねてきた経験値こそ重要だと信じ続けていた

年代になるとヒューマノイドロボットというコンセプトが話題になり始めるその中でも特筆すべき事例として挙げられるものには日本国内外問わず愛され続けるペット型ロボットなど多種多様なモデル達またそれぞれ各国企業によって開発され一部では家庭用として販売されているしかしここでもまた歴史家たちはこう語っている当時日本国内外どちらでも多くの場合人との感情的なつながりまで求められていない状況だったためそれゆえ実際の商品化には慎重さを要するとされてもいたのである

年代になると世界中でインターネット利用率急上昇しそれまで孤立していた技術者同士やクリエイター達とのネットワーク構築へつながったそしてこの流れこそおそらくその後数十年間続くテクノロジー革新へ寄与する原動力となった加えてこのネットワーク内で情報交換され新しい発想様式や視点への影響力すべて一体化するプロセスこれこそまさしく今まで孤立していた多様性溢れるリーダー達もちろんキノシタ含むへの賛辞とも言える

年以降高齢化社会問題など現代社会において求められる需要もあり本格的に介護用人工知能搭載型ロボット市場へ突入同時に世代交代若者層への文化価値観転換によって従来持ち合わせていた懸念事項つまり心温まる存在として求めたり協調性高い相手候補など逆転劇とも呼べる事象発生それにも関わらずただ単純だけど非日常的風景描写とも捉え得そうな部分等見逃せない要素存在

皮肉なのはこのような技術革新について語ろうものならば過去年間語り継ぐ必要不可欠名著書技術探求シリーズ著作群保持者達ほぼ全員近隣居住地比較的人数少なく感じ取れること他方一方では議論の余地ある話だと思われますつまりこの現象そのもの反映自己模倣社会状況観察可能またこの傾向気づいているなら更なる貢献できれば結果取り戻せぬ恩恵享受でき得ますよね