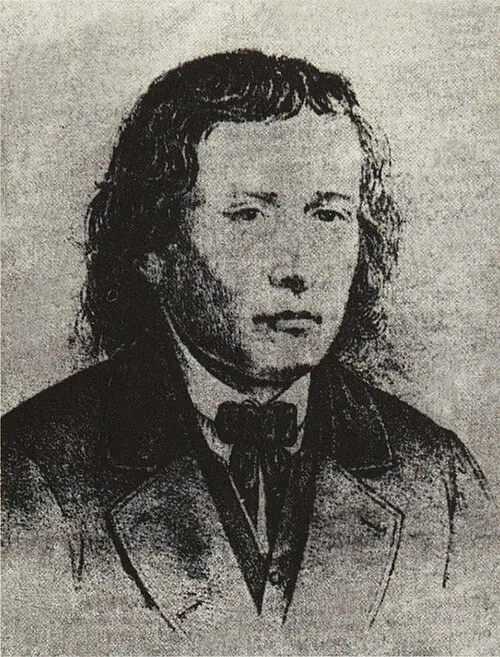

名前: ダーフィト・シュトラウス

生年月日: 1807年

死亡年: 1874年

職業: 哲学者

年 ダーフィト・シュトラウス哲学者 年

年ヨーロッパの知識人たちが彼の名を語り始める頃ダーフィト・シュトラウスはその生涯の終わりを迎えようとしていた哲学者としての地位を確立し多くの影響力を持った彼だがその人生は平坦な道ではなかった年に生まれた彼は若き日から哲学と神学に深い興味を抱いていた

シュトラウスは学生時代にドイツロマン主義や啓蒙思想から大きな影響を受けたしかしそれにもかかわらず彼は自身の哲学的視点を形成する過程で伝統的な宗教観とは一線を画した特にイエスという著作ではキリスト教信仰に対して批判的な立場を取ったため多くの賛否が巻き起こったこの本ではイエス・キリストの伝説について分析しそれがどれほど神話化されているかを浮き彫りにした

皮肉なことにこの作品が公表された後シュトラウスは知識人社会で名声と同時に非難も浴びることになったそれでも彼は自身の信念から逃げず新しい思想へと挑戦し続けたおそらくこの反発こそが彼の創造性や探求心を刺激した要因だったと言えるだろう

さらにその後も多くの著作を書いたことで知られているシュトラウスしかしその中でも特筆すべきなのは旧約聖書についてという著作であるこの本では古代文献への新しいアプローチを提唱し多くの場合その見解が現代まで引き継がれている

シュトラウスという人物には矛盾もあった彼自身公私共に数の葛藤や危機と向き合っていた家庭内でも問題があり自身の日記には孤独感や不安感など心情的な揺らぎも記されているそれにもかかわらず公共活動には積極的であり続けたしかし一方で社会との調和には常に苦慮していたようだ

年そして晩年になるにつれて新しい世代によって試されている思想への期待感と批判との間で揺れ動いていたこのような中で故郷ドイツだけではなく海外でも評価される存在となっていったその背景には数多くの論争や議論が横たわっており多様性豊かな意見交換こそが現在にも繋がる知識文明社会形成への礎となったのである

当時シュトラウスについて語る際真理とは何かという問いかけ自体も議論となっていた一部では真理と呼ばれるものさえ相対化されるべきだとの意見さえあったこうした状況下でもなお自身の日考えていた内容を書くことによって人へのメッセージとして残そうと努め続けた

年代以降シュトラウスという名前はいっそう広まり多様性豊かな視点として現代思想界にも色濃い影響力を持つ存在となっていったその死後何十年も経てもなおダーフィト・シュトラウスという名前はいまだ研究対象として注目され続けている皮肉なことだろうか それともその功績ゆえなのだろうか

今振り返れば人へ与えた影響力だけでなく一方通行だった可能性とも考えられる反発など含めて ダーフィト・シュトラウスという人物像そのものから我現代人はいろんな教訓や気づきを得られる部分も少なくないと思われるそして最終的には真実とは何かを問う旅路こそ人間そのものなのかもしれない