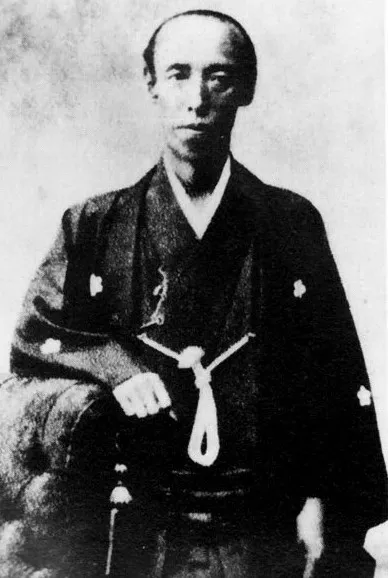

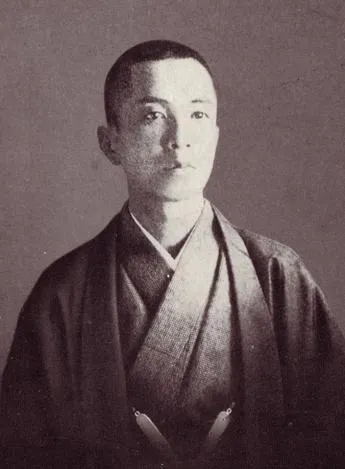

名前: 長塚節

生年月日: 1879年

死年月日: 1915年

職業: 歌人、小説家

長塚節時代を超えた歌人と小説家

年彼は日本の東北地方にある小さな町で誕生した子ども時代彼は自然の美しさや周囲の人の生活に深い感銘を受けそれが後の作品に強く影響することとなったしかし家庭環境は必ずしも穏やかではなく経済的困難と社会的変動が彼を取り巻いていた

若い頃から文学への興味を抱き始めた長塚は東京へ移り住む決意をするこの大胆な一歩が彼のキャリアの幕開けとなる東京では多くの文人や思想家たちと交流しながら自身の詩や小説を書き続けたそれにもかかわらずこの新しい環境は彼に孤独感を与えさらなる創作意欲を駆り立てる要因となった

年に発表された作品群は特に評価が高く日本文学界において大きな波紋を呼んだおそらく彼が描いた情景や登場人物たちはその当時の日常生活と密接につながっていたからだろう読者は彼の言葉によって自らの日常にも触れその中で感じる苦悩や喜びについて考えることができた

それでも尚長塚節には苦悩の日が続いた作風は確実に多様化し新しいスタイルへの挑戦も始まるしかしその一方で多くの批評家から厳しい評価も受けることになったその詩には真実味が欠けていると言われることもあったというそれにもかかわらずこの逆風こそが彼自身を成長させ新たな道へと導くことになったようだ

詩歌との関係性

詩を書くことで自分自身と向き合う長塚節その作品には心情豊かな表現が満載であり一つひとつの言葉には思いやりと思索深さが込められている特に故郷への愛情や自然観察から来る感動など多面的な視点で世界を見る力強さには目を見張るものがありますしかしそれでもなお本当にこれでいいんだろうかという不安感とも戦っていた可能性も否定できない

皮肉な運命

年代初頭日本全体が急激な社会変革によって揺れ動いていたこの状況下で革新と保守の間で揺れ動いている多くの文人たち同じように長塚節もその波に飲み込まれていった自分自身とは何なのかという問い続けその答えを見出すため日奮闘していたと言われているしかし結局この渦中でも自己探求は進み続け新しい何かを模索する姿勢こそ逆境にもめげない作家として成長する基盤となったのであろう

晩年まで続く創作活動

年代になるまで長塚節はいまだ執筆活動を継続しており多様化したテーマ群にも果敢に挑んだその姿勢はまさしく職人的と言えるべきだったそして年歳という高齢になってもなお創作への情熱は衰えず生涯学び続け成長しようとしていたただ本業以外でも数の記事を書き自身の日常について語ることで若い世代とのコミュニケーション手段として利用していたとも言われていますそれゆえ業界内外問わず多大なる影響力を持つ存在だったと言えるでしょう

遺産として残されたもの

年不運にもこの偉大な才覚あるアーティストは世を去ったしかしながら今なお日本文学界ではその名声・影響力をご存知でしょうか 近年その功績はいまだ色褪せておらず新進気鋭的なアーティスト達によって再評価されている事実こそその偉大なる功績証明ですそして亡くなられて数十年経とうともまた次世代へ引き継ぐべき文化的遺産として今後ますます重要視されて行くだろう