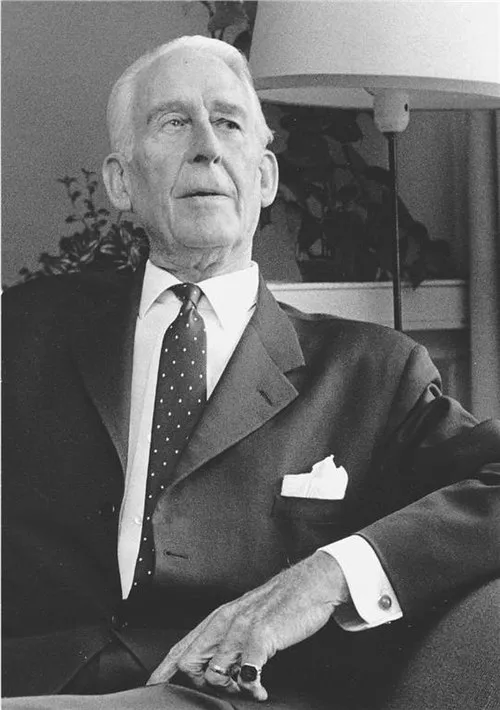

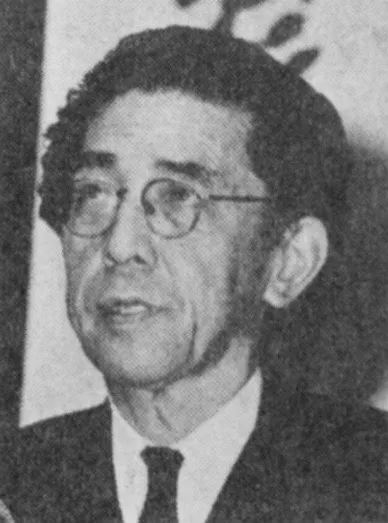

名前: 大河内一男

生年: 1905年

死年: 1984年

職業: 社会政策学者

役職: 元東京大学総長

大河内一男学問の巨星

年静岡県に生まれた彼はただの子供ではなかった父親が農民であったため質素な家庭環境で育ったがその中でも学問への渇望は常に彼を駆り立てていた初めて学校の教室に足を踏み入れたとき彼は新しい世界が広がっていることに気づくしかしその頃から教育の格差や社会的不平等について疑問を抱き始める

大学では法学を専攻し多くの知識を吸収したしかしそれだけでは満足できず次第に社会政策へと興味を移していくこの選択肢は後彼自身だけでなく日本全体にも影響を与えることとなるある著名な教授との出会いが転機となり人間らしい社会を作るためにはどうすればよいかというテーマに取り組むようになったそれにもかかわらず当時の日本社会には根強い封建的な思想や制度が残っており大河内はその矛盾と闘うことになる

戦後日本が新たな道を歩み始めた年大河内は東京大学に講師として迎え入れられる彼は新しい教育理念とともに学生たちへ希望を与えようとした当初多くの学生たちはまだ戦争の影響から立ち直れていない状況だったそれでも大河内は未来への架け橋として自らも多くの困難に直面しながら奮闘するまたこの時期には日本全体が経済復興へ向けて進み出す中で社会政策について真剣に考える必要性も増していた

教員としての覚醒

年代大河内は東京大学総長として選ばれるその瞬間おそらく彼自身も驚きを隠せなかっただろうしかしこの役職には重責も伴う特権階級や官僚主義との闘いが待っていたからだ若者こそ国の未来という信念から彼は学生運動にも参加するようになるしかしそれによって反発される側面も少なくなくその苦悩の日もあった

彼女や友人との議論ではどうしたらより良い社会になるかというテーマがよく取り上げられそれによって仲間意識や連帯感が生まれるその中で感じ取ったものそれこそがおそらく人生最大の財産だったと言えるだろうそれにもかかわらず一方では自分自身へのプレッシャーも大きかった果たして自分はいま正しい方向へ導いているんだろうかと

思想家としての役割

大河内一男はその後日本だけでなく国際的にも評価される社会政策学者となるしかし皮肉なことに名声とは裏腹に自身の日常生活には不安定さや孤独感が付きまとったこのような葛藤こそ人間存在そのものなのだと思わざるを得ない何か偉業を成し遂げたいと願う心情とは裏腹に人との関係性には常なる疑念と迷走感しかない時期もあったと言われている

遺産と現代への影響

年大河内一男という名前はいよいよ歴史上不可欠な存在となる同年多くの記事や本一部メディアによって再評価され新世代にもその思想が浸透してゆきます教育と政策を結びつけ人間中心のアプローチこそ重要だというメッセージは今でも多く受け継がれているそしてそれ故歴史家たちはこう語っています彼のお陰で今日私たちはより良い議論できる土壌があります

現在でも日本国内外で大河内一男から受け継ぐべき教訓はいくらでもある例えば近年高齢化問題などさまざまな課題がありますそして皮肉にも現代日本では再び人間に焦点を当てながら議論する必要性がありますまたこの世代交代によって新しい価値観や考え方生き方まで変わりつつあるのでありその象徴的存在とも言えるでしょう

しかしながら一方では過去を振り返ることによって真実を見る目それこそ大切ですまた数十年後この文章を書いている私自身にもどんな評価されそうなのかな これは自分自身への問い掛けでもありますねこの不確実性だからこそ人との交流や対話それ以上につながり合うことで理解し合おうという姿勢こそ最重要なのかもしれません