2018年 - アフガニスタンのガズニー市にて政府軍とターリバーンが大規模な交戦状態に突入。以後、数日間で310人以上が死亡する規模の戦闘となった。

‹

9

8月

8月9

長崎原爆忌: 平和への祈りと教訓

長崎原爆忌は、1945年8月9日にアメリカによって投下された原子爆弾の影響を受けた長崎市で行われる追悼行事です。この日は、原爆によって命を奪われた多くの人々を追悼し、平和の重要性を再認識するための日として、日本国内外で広く知られています。毎年、この日は「ながさき平和の日」としても知られ、市民や観光客が集まり、犠牲者への慰霊と未来への希望を込めて祈りを捧げます。この式典は、1946年から始まりました。その背景には、戦後の混乱や復興の中で人々が失ったものの大きさがありました。日本全体が荒廃し、人々は未来に対する希望を見失いつつありました。しかし、そのような中でも平和への願いは強く、多くの人々が集まることで、その思いは一つとなりました。優しい風:忘却されぬ記憶式典では、美しい花火が夜空に打ち上げられる様子や、一瞬静まり返った瞬間に響き渡る鐘の音など、多くの五感に訴える要素があります。「赤いカーネーションの鋭い香りが太鼓の深い音と混ざり合った」その瞬間には、多くの人々が手を合わせて祈り、自らもまた、その歴史的な出来事と向き合うことになります。夜明け前…犠牲者たちへのメッセージ午前11時2分になると、市内各地で黙とうが捧げられます。この時刻は、まさにその悲劇的な出来事が起こった時間です。多くの場合、この黙とうは儀式的な意味以上に、人々自身にも内面的な安寧や自己反省へと繋がります。多様な宗教儀礼も交えながら行われるこの時間には、「私たちは決して忘れない」という思いで満たされているようです。そして、それぞれ言葉にならない心情......

世界の先住民の国際デーの意義と重要性

世界の先住民の国際デーは、毎年8月9日に祝われます。この日は、全世界に存在する先住民族に対する理解と敬意を深めるために設けられました。2007年に国連がこの日を正式に認定し、先住民族の権利や文化的遺産を守る重要性が強調されました。各地で多様な言語や風習を持つ先住民族たちは、何千年もの間、その土地とともに生きてきました。彼らは自然との共生を大切にし、豊かな伝統や知識体系を持っています。風の声:根源から響くメッセージこの特別な日は、さまざまな文化が織り成す音楽や舞踏によって彩られます。例えばアメリカ大陸では、ネイティブアメリカンたちが赤いトウモロコシや青いインディゴ色で染め上げた衣装で踊りながら、その土地への愛情と感謝の気持ちを表現します。また、南米ではインカ帝国以来伝わる祭りも行われ、多くの人々が集まり、一体となって踊ります。その瞬間、一緒になった人々はそれぞれ異なる背景から来ているにもかかわらず、一つになる感覚を味わいます。遥か昔から続く絆:土地との共鳴歴史的には、多くの先住民族が自らの土地への深い愛着と結びつきを持っています。その背景には、「土地は私たちそのものである」という信念があります。実際、その考え方は日本にも似たような側面がありますね。「山河は我が家」と歌われるように、自分たちのルーツとして自然環境との一体感を感じている点です。それぞれ異なる場所でも、この「絆」が感じ取れる瞬間があります。子供たちへの約束:未来へ引き継ぐものこの日のイベントでは、特に子供たちへの教育も重視されています。「私たちはどんな形でも未来につながっている」その思いから、多くの場合子供向けワークショップやストーリーテリングセッションなども行われます。そこでは祖父母から語り継がれる昔話などが披露され、それによって未来世代への大切な知識と価値観が受け継がれていきます。このような教え合う姿勢こそ、本当のお互い様精神と言えるでしょう。消えゆく言葉:保護すべき文化遺産しかし、この素晴らしい文化には危機的状況があります。数多くある言語群・伝承されてきた物語・手工芸品など、多様性ある先住民族の文化は急速に失われつつあります。一部地域では現代化による影響で昔ながらの日常生活スタイルが崩壊し、それまで培った知識や技術も消えてしまう恐れがあります。この問題について考えることは必要不可欠です。「失ったもの」に目を向けるだけでなく、「今ここ」をどう生かしていくかについて問い直すことこそ重要なのです。物語として生き続ける過去The stories of resilience and connection その中で浮かび上がってくる一つひとつのお話には、それぞれ独自性と普遍的なテーマがあります。それは苦悩だけでなく希望へ向かう力強さとも言えます。また伝説的なお話になればなるほど、その背後には多種多様な意味づけも隠されています。「星座ごとの神話」それぞれ地域特有でもありながら、人類共通として捉え直せば、人々同士また近隣コミュニティ同士へ優しい理解につながります。そしてそれこそ真実なる道なのだと思います。哲学的問い: 未来とは何だろう?ただ過去を書くだけなのか?それとも新しい光射す道筋なのだろうか?...

美白の女神の日:日本の美白ケアを再認識する特別な日

「美白の女神の日」とは、日本における美容と健康をテーマにした特別な日であり、その背後には文化的な価値観や歴史的な背景があります。毎年、8月4日に祝われるこの日は、美白を象徴する「女神」に敬意を表し、肌のケアや美容意識を高めるための啓発が行われます。日本では古くから、美しい肌は魅力の一部として重視されてきました。特に江戸時代には、白い肌が裕福さや教養を象徴するとされ、多くの女性が化粧品や伝統的なスキンケア法に力を入れていました。例えば、米ぬかから作られる「美白パウダー」は、昔から愛用されてきたアイテムです。このように、美容文化は歴史的に根付いているため、「美白の女神の日」は単なる流行ではなく、日本人の心にも深く刻まれたイベントなのです。輝く月光:美しさへの道夜空には満月が輝き、その光が地上へと降り注ぐ様子はまるで女神が微笑んでいるかのようです。この日、多くの人々が集まり、美容関連イベントやセミナーなどで知識を深めたり、新しい製品を試したりします。そして、この日は単なる外見だけでなく、自分自身への愛情や自己ケアについて考える大切な機会でもあります。夜明け前… 自己探求への旅夜明け前、静かな街並みにはどこか落ち着いた雰囲気が漂っています。「美白」の言葉は、単なる色合いや外見だけではなく、「心」「内面」「自己肯定感」をも象徴しています。朝日が昇り始めるとともに、新しい気持ちで自分自身と向き合うことこそ、この日の真髄と言えるでしょう。多くの場合、人々は自分自身に問いかけます。「私は本当に自分自身を大切にしているだろうか?」その瞬間こそ、本当の意味で美しさへの道筋なのです。子供の思い出帳:純粋な願い幼少期、自宅のお風呂場には母親手作りのスキンケア商品が並んでいました。「これを使うと、お肌もすべすべになるよ」と優しく語りかけられた記憶があります。その頃、「美白」という概念はただのお遊びでした。しかし、その無邪気な願い事として存在していたものは、大人になっても心に残ります。今でも母親との会話やその香り、高価だった化粧品たちとの触れ合いは私のお手本となっています。秋風揺れる街角:共感と思いやり"あなたもこの素敵なお店知ってる?" "もちろん!あそこで扱っているクリーム、とても評判いいよね!" そんな会話から始まった友達とのお出掛け。それぞれ異なる肌質や悩みがあります。でも、この日に共通する目的——それは皆がお互いに支え合うこと。この日、美容について語り合った瞬間こそ、一緒になって成長する良き機会となります。そして、それぞれ個々人がお互いによって導かれてゆく、それこそ真実のつながりなのではないでしょうか。紅葉舞う季節:変わらぬ約束(例え)年月が経つにつれて、「美」への考え方も変化しています。しかし、日本人独特のおもてなし精神—他者への配慮—これはいつまで経っても変わらない約束です。それぞれ異なる持ち味でも、自信ある女性たちがお互いサポートしあえるようになること、それこそ現代社会だからできる贈り物ですよね。また、この日のイベントでは新商品の紹介だけじゃなく、様々なワークショップや体験型プログラムなど盛沢山。今年どんな新しい発見・体験が待っているのでしょう?楽しみですね!結論: 美しさとは何だろう?未来へ繋ぐ架け橋(結局) 美白とは単なる外見上のおしゃれだけじゃない。その背後には日本文化全体、人との絆・思いやりなど深いつながりがあります。「しかし、美しさとは何だろう?」ただ過ぎ去った時間と思えるのでしょうか。それとも未来へ繋ぐ架け橋として私たち一人ひとりによって育まれてゆくものなのでしょう?それぞれ感じ取れる答えによって新しい価値観、生き方になることでしょう。ここまで来ればもう一歩踏み出せそうですね!一緒になって素敵な未来を描いて参しましょう! ...

ソフトウェアバグの日:デジタル世界の問題解決を考える

ソフトウェアバグの日は、毎年10月の第2火曜日に祝われる日であり、この日は特にコンピュータプログラムやソフトウェア開発におけるエラーや欠陥を認識し、その解決策について考えることが重要視されます。この日が設けられた背景には、現代社会においてソフトウェアが私たちの生活や仕事、さらには産業全体において欠かせない存在となっているからです。日本国内でもIT技術の発展は目覚ましく、多くの企業がデジタル化を進めているため、バグ管理や品質保証が不可欠な要素となっています。歴史的には、1968年9月9日に発生した「バグ」という言葉自体もこの日を通じて広まったと言われています。当時、アメリカ合衆国海軍のプログラマーであるグレース・ホッパーが初めてコンピュータ内で見つかった蛾を取り出した際、「これはシステムに不具合を引き起こすバグだ」と報告したことから始まりました。以来、この言葉はソフトウェアだけではなく様々なシステムエラーを指すようになりました。不完全なるものへの理解:ソフトウェアと人間この日には、多くの開発者や企業が集まり、自らのプロジェクトで直面している課題や成功事例について共有し合います。そして、それぞれの経験から学び、新たなアイディアへとつなげるための日として位置づけられています。このようにして築かれるコミュニティは、一種の連帯感を生み出し、「一緒になって問題解決する」という文化を育んでいきます。夜明け前…エラーとの戦い思い返せば、多くの開発者たちは深夜までコードを書き続けながら、不具合との闘いの日々を送っています。「今度こそ完璧だ」と自信満々でリリースボタンを押した瞬間、その背後では無数の思考と試行錯誤が渦巻いています。ユーザーから寄せられる「これ動かないよ!」という声はまさにクリティカルポイント。しかしそれこそが成長への道筋です。どんな優れたプログラムも最初から完璧ではありません。子供の思い出帳:失敗から学ぶ教訓振り返ることで得られる知恵があります。一度壊れてしまったものでも、その原因さえわかれば次回への教訓になります。例えば、日本でも多く見受けられるユニークなオープンソースプロジェクトなどは、それぞれ異なるバックグラウンドやスキルセットを持つ開発者によって支えられており、お互いに助け合う姿勢があります。それはまさしく子供たちのお絵かき帳にも似ています。「ここはこう直すべきだった」と気づいた瞬間こそ、彼らもまた成長する機会なのです。現代社会と技術革新:未来への架け橋また、日本国内ではAI(人工知能)技術など新しいトレンドにも注目されています。その背後には常に「バグ」の存在があります。そしてそれこそが私たち人間的側面とも言えます。不完全な存在だからこそ進化できるのであり、「失敗」を恐れてはいけません。その瞬間こそ未来への架け橋になる可能性があります。この日の意義とは、一歩踏み出してその壁を乗り越える勇気とも言えるでしょう。技術者同士で繋ぐネットワーク:共鳴する心意気ソフトウェアバグの日には、多くの場合コミュニティイベントも開催されます。セミナーやワークショップ、ハッカソンなど様々な形式があります。それぞれ異なる視点やアイディア、高度な専門知識など交換しあうことで、新しい道筋へ導かれることも少なくありません。「一緒ならできる」「共鳴する心意気」がこの日は重要なのです。また地域的にも参加者同士がお互いサポートしあう雰囲気作りが活発になりますので、その経験値という価値観も大切です。響き渡るメロディー:調和ある世界へ向かって 不具合改善だけではなく、この日は業界全体として如何に協力しあえるかというテーマでもあります。それぞれ独自の声色で奏でるメロディー。その響きを聴きながら、多様性と協調性によってより豊かな世界へ向かう鍵となります。それぞれ異なる才能ある人材同士がお互い刺激しあうことで、新しい可能性として現れてくるでしょう。そしてその中にはもちろん「失敗」も含まれることだと思います。でも、それなくして進化なし!そんなイメージです。結論: 未来とは何か?ただ進むべき道なのか、それとも希望そのものなのか? しかし、私たち自身との対話—そして他者との相互作用—によって新しい景色を見ることになります。それゆえ、この日は単なる記念日に留まるものではありません。それ以上でも以下でもない。ただ進むべき道なのでしょう。しかし、「未来」とは何でしょう?それただ前方を見るだけでしょうか、それとも希望そのものなのでしょう?いつしか時間軸上、自分自身問わざる得ない問いになるんじゃないでしょうか。確実なのは、一歩一歩着実に歩むことこそ意味深遠ですね。...

シンガポールの独立記念日:歴史と祝典の魅力

シンガポールの独立記念日は、毎年8月9日に祝われ、1965年にこの小さな都市国家がマレーシアから独立を果たしたことを記念する重要な日です。歴史的に見ると、シンガポールは多様な文化が共存する地であり、その成立から数十年の間には様々な政治的混乱や社会的挑戦を経験しました。シンガポールは1963年にマレーシア連邦に加盟しましたが、その後2年間のうちに経済的および政治的な対立から分離を余儀なくされました。独立は国民にとってただの政治的出来事ではなく、自らのアイデンティティを再確認し、新たな未来への第一歩となるものでした。この日は全国民が愛国心を持って祝う特別な日であり、多くの市民がパレードや花火、コンサートなど様々なイベントに参加します。それぞれのイベントは、国の誇りや絆を深める大切な機会となっています。勝利の風:この地の名誉の旅「勝利」という言葉には、希望と誇りだけでなく、多くの犠牲も含まれています。8月9日の朝、空には青い光が広がり、人々は赤と白で飾られた街並みを見上げながら期待感で胸膨らませます。伝統音楽やダンスパフォーマンスが響き渡る中、市民はその瞬間、自らもこの偉大なる歴史的一部として生きていることを感じます。夜明け前…しかし、この喜びの日にも暗い過去があります。1965年8月9日の早朝、一度も味わったことない孤独感と不安感が国全体を覆った時代、その瞬間から新しいスタートへの道筋が開かれました。この時期、多く人々が目標と希望よりも恐怖によって支配されていました。それでもなお、彼らは一つになり、新たなる未来へ向けて努力し続けました。子供の思い出帳今では、この日に参加することで子供たちにも特別な思い出があります。「あの日見た花火」、「あの日聞いた歌」、これら全ては彼らに夢や誇りにつながる物語として刻まれていきます。小さなお祭り広場では笑顔あふれる親子連れや友人同士で賑わいます。そしてその笑顔には「私たち一緒だよ」という無言のメッセージがあります。それこそが、この国民意識なのです。しかし、何故我々は自由についてこれほどまで熱心になるのでしょうか?それはいったい誰か特定の人物や団体だけによって得られるものなのか、それともすべて市民一人ひとりによるものなのか?自分自身に問いかけながら、この重要性ある日々という織物に思い馳せましょう。...

南アフリカ共和国の女性の日 - 意義と歴史

毎年8月9日、南アフリカ共和国では「女性の日」が祝われます。この日は、1956年に行われた大規模な女性によるデモを記念しています。当時、政府が提唱した人種差別的な法律に抗議するため、多くの女性たちが集まり、その意志を示しました。彼女たちは自らの権利を求め、社会の変革を促進するための一歩を踏み出したのです。女性の日は、その歴史的背景からも特別な意味を持ち、今なお多くの人々に支持されています。勇気の証:立ち上がった女たちこの日、多くの女性たちは赤い服装で街に繰り出し、自らの声で抵抗しました。その瞬間、彼女たちが発信した「私たちはここにいる」というメッセージは、大きな力となって響きました。まるで赤いカーネーションの鋭い香りが太鼓の深い音と混ざり合ったかのように。このデモはただ単なる抗議活動ではなく、南アフリカ社会全体に対する目覚めでした。歴史的には、人種差別や男女差別は長年続いており、それゆえ、このデモは国中から賛同者を集めました。デモ参加者は約20,000人にも及び、「パス法」に対する反発として、多様な民族や背景を持つ女性たちが一つとなりました。夜明け前…新しい未来への道筋当時、その光景は壮観でした。暗雲立ち込める時代だったにも関わらず、希望あふれる空気感が漂っていました。「自由」という言葉が大地で響き渡り、それまで抑圧されていた思いが解放された瞬間でもありました。この日以降も多くの戦士たちが続き、新しい未来への道筋を切り拓いていったと言えるでしょう。子供のおもいで帳:伝承される教訓今日でも、この日は全国各地で様々なイベントやワークショップとして開催されます。また学校教育でも重要視されており、若者には自ら主張し行動することの意義について教えられています。それはまさしく次世代への贈り物とも言えるでしょう。もちろん、私たちは忘れてはいけません。その瞬間から70年以上経った今もなお、多くの課題があります。しかし、この日の意義とは何か?それこそが新しい希望となって輝く光なのです。現代社会と女性の日The legacy of Women's Day is far-reaching and has influenced many sectors within South African society. The recognition of women's rights has led to significant advancements in legislation aimed at promoting gender equality, such as the Promotion of Equality and Prevention of Unfair Discrimination Act. Yet, despite these strides, South Africa still grapples with challenges like gender-based violence and economic disparity. The rhythm of change: A melody unbrokenThe celebrations on Women's Day resonate through music and dance, reflecting the spirit of resilience among women...

エディット・シュタインの記念日:信仰と哲学の融合

エディット・シュタイン、つまり聖テレサ・ベネディクタ・アヴニエーの記念日は、カトリック教会において非常に特別な意味を持っています。彼女はユダヤ人からカトリックに改宗した哲学者であり、神秘主義者でもありました。彼女の生涯は、知識と信仰がいかにして交差し得るかを示す素晴らしい例です。1891年にドイツで生まれた彼女は、特異な才能を持っており、その人生は多くの人々に影響を与えました。エディットは青年時代から哲学に強い興味を抱き、最終的にはマルティン・ハイデッガーやフリードリッヒ・ニーチェなどの思想家たちと同時代の存在論的問題について考察しました。しかし、彼女が見つけた真実は知性だけではなく、神への深い信仰でした。1933年にはナチス政権が台頭する中で迫害を受けるユダヤ人として、自身もその危険な状況から逃れることができず、1942年にはアウシュビッツ強制収容所で命を落としました。信仰への旅:心の静寂彼女の日々は思索と祈りに満ちていました。「私が何者であるか」を問い続ける中で、自らのアイデンティティを求めて旅したその道筋には、多くの精神的な葛藤や感情が渦巻いていました。その背後には、自身が生まれ育ったユダヤ教文化と新しく受け入れたカトリック教徒としての生活との間で揺れる心情もあったことでしょう。初めて教会へ足を踏み入れた時、その香ばしいワインレッド色のお香が焚かれる中、「これだ!」という感覚に包まれたことでしょう。その瞬間こそが、「ここから始まる新しい自分」への道しるべだったと言えます。夜明け前…希望との闘争1930年代、日本でも戦争への道へ突き進んでいたようにヨーロッパ全体も混乱していました。この不安定な時代背景下でも、エディットは自身の日常生活や精神的修行から目を逸らさず、多くの記事や著作を書くことによって自らと向き合っていました。しかし、この先行き不透明な状況下では、それでも希望という名の光を絶やすことなく生き抜いた姿勢こそ、多くの人々にも勇気となりました。子供の思い出帳:愛と思いやり幼少期、「赤ちゃん」という言葉さえわからない頃、お母さんのお膝元で読書する姿。それこそ未来への扉だったでしょう。愛情深い家庭環境だったため、人間関係や社会について多く学び取ったと言います。それによって形成された「他者への理解」は、大人になった後も彼女自身が大切にした価値観でした。他者との絆、それぞれ違うバックグラウンドから来ている個々様々な物語。それら一つ一つにも重きを置いていたことでしょう。結論:そして何より…聖なる探求とは?エディット・シュタインの日記帳には「真理」を追求するため長い旅路を書き残しています。しかし私たちはその旅路とは一体何なのか?果たしてそれ自体が目的地なのか、それともただ通過点なのでしょうか?こうした問いこそ、生涯追求し続けるべきテーマなのです。このように彼女の日々には多様性、美しさ、生き抜く力、それら全てによって培われた精神的富があります。...

ムーミンの日:世界中で祝われるムーミンの魅力

ムーミンの日は、フィンランドを中心に世界中で祝われる特別な日であり、トーベ・ヤンソンが創り出したこの魅力的なキャラクターたちに敬意を表するものです。毎年8月9日に設定され、この日はムーミン谷の住人たちが描かれた多くの物語やアートを通じて、友情や愛、そして自然との調和の大切さを思い起こさせる瞬間となっています。トーベ・ヤンソンは1945年に最初のムーミン本を発表し、その後も多くの作品が続きました。彼女は自らの作品において、人間関係や感情、そして生きることそのものへの深い考察を織り交ぜていました。これらの物語は北欧文化だけでなく、多様な文化圏に広まり、人々に共感と癒しをもたらしています。ムーミン谷への旅:心温まる冒険想像してみてください。あたりには広がる緑豊かな森、優雅な川が流れ、小さな家々から立ち上る煙。その瞬間、私たちはムーミン谷へと足を踏み入れます。風には甘酸っぱいベリーの香りが漂い、小鳥たちが歌う声が耳に心地よく響きます。この場所では、ムーミントロールとその仲間たちの日常が繰り広げられており、それぞれのキャラクターには独自の魅力があります。例えば、おっちょこちょいでどこか憎めない「スナフキン」は自由と孤独というテーマを象徴し、一方で「リトルミイ」はその小柄な体とは裏腹に強烈な個性と鋭い洞察力を持っています。そして、「ムーミントロール」は愛と思いやりという価値観を教えてくれる存在です。このように、それぞれ異なる個性豊かなキャラクターたちは、私たち自身を見る鏡でもあると言えるでしょう。夜明け前… 夢から覚める時思わず目覚めてしまったその夜明け前、この特別な日の準備として、人々は各地でイベントや集まりを計画します。フィンランドでは公園や広場で開催されるフェスティバルでは、美しい音楽やダンスパフォーマンス、市場など様々なお楽しみがあります。その雰囲気はまさしく夢から覚めて新しい日々へ飛び込む準備段階です。子供達はもちろん、大人も一緒になって楽しむこのイベントでは、「絵本読み聞かせ」なども行われ、その柔らかなストーリーによって心温まります。また、多くの場合、その日のお祝いには「シナモ bun(シナモンスワール)」など甘美なお菓子が振舞われ、その香ばしい香りが空気中いっぱいに漂います。「ああ、美味しそう!」と誰もが口角上げながら笑顔になる瞬間です。子供の思い出帳:世代から世代へ日本でも少なくない人気者となったムーミングッズ。それぞれのお土産屋さんには色鮮やかなマグカップやぬいぐるみ、一緒になって育つ絵本シリーズ等、多種多様な商品があります。それを見る度、「懐かしい」と昔読んだ本との思い出が甦ります。 ここ数年、日本でも盛んになったワークショップ形式のお祝いイベントでは、自分だけのお気に入りキャラクターグッズづくり体験も可能です。その時、自分自身より若い世代へ伝えたい思いやメッセージ、お話ししたかったことなど、生まれる絆こそ、この日の真骨頂なのかもしれません。このようにして、それぞれ異なる背景や文化から生まれる物語によって、人々は新しい友情と思いやりという贈り物へ変わります。 光と影:それでも深淵を見る時しかし、本当に大切なのは何でしょう? "勝利とは何か?ただ楽しいひと時だけなのか、それとも土壌として根付いた信頼関係なのだろう?" Moominの日は単なる祝い事以上の記事として、自身自身との対話、新しい価値観との出会いとも言えます。それこそ近年必要不可欠と言える「共存」のメッセージとも受け取れるでしょう。同じ世界情勢下だからこそ助け合う姿勢忘れてはいけない事実がありますね。この日は喜びしか持つ必要ありません。しかし同時期、私達がお互いサポートする責任について向き合わせても良かったのでしょう。これは人生そのものですね!様々タッチポイント,それぞれ流行風景生成されれば面白そうですね!いつしか空虚だった金曜日無駄使いたくない!...

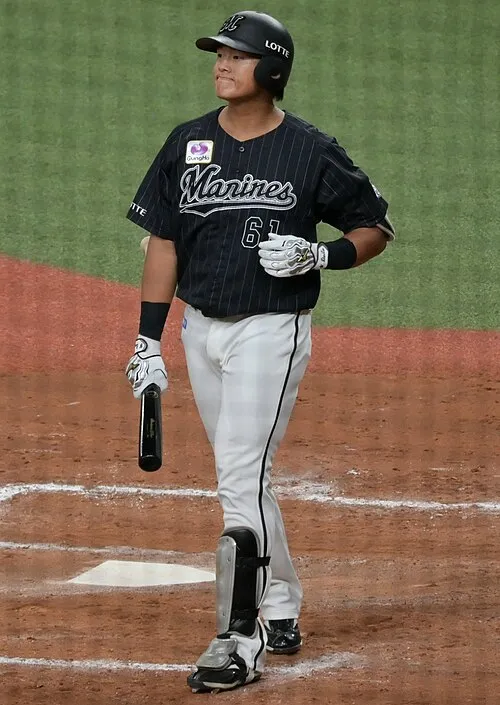

日本の野球の日:歴史と楽しみ方

毎年、8月9日は日本において「野球の日」として特別な意味を持つ日です。この日は、1885年に東京で初めて行われた日本の野球試合を記念しています。当時、アメリカから伝わったこのスポーツは、日本国内で急速に人気を博し、多くの人々の心を掴むことになりました。最初は一部のエリート層や学生たちによって行われていましたが、その後、多くの地域で普及し、今では日本中が熱狂する国民的なスポーツとなっています。「野球の日」は、このような歴史的背景を持つスポーツがどれほど多くの人々に影響を与えてきたか、その文化的意義を再確認する日でもあります。日本独自のプロ野球リーグも発展し、多くのスター選手が生まれ、人々に夢と感動を与えてきました。それは単なるスポーツ以上のものであり、私たちの日常生活やコミュニティにも深く根ざしています。勝利の風:この地の名誉の旅夏空に広がる青いキャンバス。そこには草野球チームが集まり、汗だくになりながらボールを追いかける姿があります。その姿はまさに「勝利」を求めて奮闘する若者たちそのものです。緑色した芝生と白いベース、それらが織り成す景色には、希望と夢が詰まっています。この日、日本各地では様々なイベントやキャンペーンが開催されます。子供たちは近所のおじさんから教わった技術でピッチングやバッティングを練習します。その背後には、「いつか自分もプロになる」という憧れがあります。また、大人たちは昔ながらのお祭り気分で友人や家族とともに楽しみます。ボール音と歓声、そして焼きそばや枝豆など食欲をそそる香りが漂う中、人々は笑顔で交流し合います。夜明け前…思い出すべき大切な瞬間。それはいつも心温まる物語として語り継がれてきました。「夜明け前」、日本代表チームは世界大会へ向けて最後の準備を整えています。この時間帯、その緊張感は空気中にも漂っていました。「今度こそ優勝!」という熱い思い。そしてその願い通り、日本チームは数多くの名勝負を繰り広げ、多くファンへ感動と思い出を書き残しました。あの日、大観衆から送られる応援歌。その声援はまるで一つになった波動となって選手たちへ届いたことでしょう。そして彼らもまた、その期待に応えるため、自身との戦いへ挑んだことでしょう。それこそが「愛情」の形なのです。子供の思い出帳"私、お父さんと一緒によく見ました!"Aさん、小さな頃から父親と共にスタジアムへ足繁く通った記憶があります。熱狂する観客、一打席ごとの緊迫した瞬間、それぞれ思春期ならではのお宝でした。「ヒット!」「ホームラン!」という声と共に、一緒になって歓喜したあの日々。その瞬間、お父さんとの絆も強まりましたね。また近所でも友達同士集まり、自分達だけでも試合ごっこ。それこそ特別でした!こうした体験談はいずれ次世代へ受け継ぐべき宝物です。「私がおじさんになる頃には、自分もそういう存在になれるかな?」そんな不安より、大好きなチームへの想いや情熱だけが溢れていました。一見平凡だけど、とても輝いていた記憶なのです。文化的背景:共鳴する心"あぁ、そうだった…" と呟いたあなたへ送ります。"昔から日本では、この道場精神というものがあります。" -道場精神:ただ勝つためだけじゃなく、人として成長してゆこうという姿勢. -仲間意識:一緒に戦う仲間への愛情とはどんなものなのか?それこそ無限大. -地域貢献:"草野球" からプロまで様々連携して未来ある子供達育成.結論:果実となる日哲学的問いとして考える時、「果実とは何か?」それともただ過ぎ去る時間なのか?それとも我々自身によって蒔かれる種なのか?何十年経とうとも、この日の重みある意味、それぞれ胸中で育んでゆけば良いでしょう。...

はり・きゅう・マッサージの日とは?その意義と参加方法

「はり・きゅう・マッサージの日」とは、日本において毎年11月に祝われる日で、鍼灸やマッサージの技術とその効果を広め、これらの伝統医療が持つ重要性を再認識することを目的としています。日本では古くから、鍼灸やマッサージは健康維持や病気治療に利用されてきました。この日はそれらの技術者たちへの感謝を表すとともに、これらの治療法がどれほど深く文化的な背景を持っているかを再考する機会でもあります。歴史的には、中国から伝わった鍼灸が、日本独自の形態へと発展し、多くの人々に受け入れられていきました。また、江戸時代には多くの鍼灸師が活動し、その技術が広まりました。特に商業都市である江戸では、多様な施術方法が生まれ、人々の日常生活に密着した存在となりました。こうした背景からも、「はり・きゅう・マッサージの日」は日本人にとって特別な意味合いを持っています。癒しの道:心身への優しい手触りこの日は、一歩足を踏み入れることで心地よい香りが漂う施術室へ行くことになるでしょう。そこでは、身体全体を包み込むような温かい手による刺激が待っています。「あぁ、もう少し強めてもいいですよ」と言われながらも、自分自身との対話が始まります。それこそ、この日だからこそ感じることのできる静かな時空です。過去との対話:祖先たちから受け継ぐ知恵さあ、一緒に思い出してみましょう。昔々、人々は山間部や海辺で見つけた自然界の素材から、自らの健康管理法としてさまざまな治療法を編み出しました。そして、その知恵は今なお私たちの日常生活にも息づいています。「もしかして、おばあちゃんもこんな風に私たち家族のお世話をしていたかもしれない」と考えるだけで、心温まる感情が溢れてきます。夜明け前…:不安と希望の狭間でこの日、人々は不安やストレスという影から解放され、新しい希望への道筋を見ることになります。それぞれのお店では特別キャンペーンや体験会などが開催され、「さぁ、自分自身へのご褒美!」という合言葉で多くのお客様がお越しになります。その瞬間、お店中には笑顔と思いやり溢れる雰囲気が広まり、「リフレッシュしたね!」という声まで飛び交います。音楽と言葉:癒し効果そのもの"カラダ" という言葉には「和」という響きを思い起こさせます。同じように、「癒す」という行為自体も何か大切なものにつながっています。この日のアクティビティには様々なワークショップがあります。「指圧講座」や「経絡について学ぶ」など、一歩踏み込むことで得られる知識。その中には不思議な魅力がありますね。音楽によって流れる時間すら変わってしまう、不思議な力です。子供たちと思春期:未来へ繋ぐ架け橋そして、この日は未来につながる意義も持っています。若い世代にも、この素晴らしい技術について教えたいと思います。「君たちは一生懸命勉強しているんだから、自分自身も大事にしてほしい」と、大人たちは願います。それこそ、大切なのは過去だけじゃなくて未来です。この技術体系を書いた新しい章、新しい物語を書くためには、多くのお友達にも理解してほしいですね。香るエネルギー:身体全体への恩恵"アロマオイル" の香りすら舞台装置として活躍します。一息吸い込むごとに、それまで抱えていた疲労感やストレス解消へ向かう旅立ちとなります。「ありがとう」という感謝すべき瞬間です。その喜びでもあり、その動作でもあります。他者との関係性、更なる自己理解とも結びついているこの経験。その一瞬一瞬、それぞれ異なる物語だと言えるでしょう。結論として...哲学的問いかけ:"さて、私たちはこの日々どう向き合えばよいのでしょう?ただ単なる身体的健康追求なのか、それとも心まで満たされて初めて真実となるのでしょう?" とは言え、この日は単なる日付以上の意味があります。それぞれ全員ひとしく有する美徳「健全」であるため、更なる探求へ繋げてゆこうと思います。そして、その答えこそ、本当のみんなで掴むべき理想像なのだろう、と感じます。...

パークの日(駐車場の日)の意義とその取り組み

日本における「パークの日」は、都市生活の中で重要な役割を果たす公園や駐車場の価値を再認識し、環境への配慮を促すために設けられた特別な日です。この日は、地域社会が集まり、公園や駐車場の利用促進活動やイベントが行われます。こうした取り組みは、住民同士の交流を深めるだけでなく、市民が自然と触れ合う機会を提供し、環境保護への意識も高まります。緑あふれる都市:自然との共生人々は都会の喧騒から逃げたいと思うものです。赤いカーネーションの鋭い香りが太鼓の深い音と混ざり合った瞬間、公園に足を踏み入れると、その静寂さと美しさに心が解きほぐされます。実際、日本各地には大小様々な公園があります。それぞれが歴史的背景や文化的な意味合いを持ち、多くの場合は地元住民によって大切にされています。草木が語る物語:古から続く公園文化昔、日本では祭りや収穫祭など季節ごとの行事が盛大に行われていました。その時代、公園は人々が集まって祝う場所としても重要でした。例えば、有名な上野恩賜公園は江戸時代から続く伝統的な休息地として知られています。また、このような公園は戦後も多くの市民によって愛され続け、人々はそこでピクニックやスポーツを楽しんできました。夜明け前…新たなる始まりパークの日には、多くのイベントやアクティビティがあります。それぞれ異なる地域性を反映したイベントであり、市民参加型であることも特徴です。「ああ、ここにも新しい仲間がいる」と思わせる瞬間、一緒に体験することによって、人々は自然とつながり、新しい友人関係も築かれていきます。子供たちのお絵描き広場:未来への希望この特別な日には、多くの場合子供向けのお絵描きコーナーも設置されます。彼らは色とりどりのクレヨンで自由に想像力を働かせ、自分だけのお気に入りの景色を描いていきます。その姿を見ることで、大人たちは思わず笑顔になり、「そうだよね、私たちもこんな風に遊んだことがあった」と懐かしく思える瞬間でもあります。駐車場の日との融合:便利さと快適さパークの日には「駐車場の日」という側面も忘れてはいけません。この日は駐車スペースという一見単調になりそうな空間にも注目し、それら空間管理について考える契機となります。「どうしてこんなおしゃれじゃないんだろう?」なんて思われるかもしれません。でも実際、その背後には多くの計画と思いやりがあります。それぞれ違った文化背景や利用者ニーズから生まれる工夫こそ、この日に必要なのです。交通渋滞?それとも新しい道?[...] 日本各地では公共交通機関への依存度が高まり、それでもなお自家用車利用者へ配慮したインフラ整備など工夫されています。しかしその一方で、「もう少し私達自身でも移動手段について考えよう」という呼びかけでもあるでしょう。バス停留所近隣では「自転車停めてもいいよ」といった取り組みも多彩です。この日の意味:つながる心と未来への希望[...

パクチーの日を楽しむ!健康効果と簡単レシピ

毎年6月24日は「パクチーの日」として日本で祝われています。この日は、人気のある香草であるパクチー(コリアンダー)を愛する人々にとって特別な意味を持つ日です。初めてこの記念日が制定されたのは2015年、パクチーの美味しさやその健康効果が広く認識されるようになったことから始まりました。特に、近年ではその独特な香りや風味が、日本料理だけでなく、様々な国際的な料理でも重宝されています。パクチーには多くの栄養素が含まれており、ビタミンCや抗酸化物質が豊富で、食欲を刺激し消化を助ける作用があります。そのため、多くの家庭で愛されている食材となり、多様なレシピに取り入れられています。しかし、一方でその強烈な香りゆえに好みが分かれる食材でもあります。この対照的な評価こそが、「パクチーの日」が設けられた背景とも言えるでしょう。緑色の波:香草への賛歌この日、日本中では様々なイベントやキャンペーンが行われます。レストランでは特別メニューとしてパクチーを使った料理を提供し、その風味を存分に楽しむ機会となります。また、SNS上でも「#パクチーの日」といったハッシュタグが飛び交い、多くの人々がお気に入りのレシピや体験談を共有します。その瞬間、まるで緑色の波が押し寄せてくるかのようです。夜明け前… パクチーとの出会い思い返せば、小さかった頃。家族と共に台所に立ち、お母さんと一緒に作ったタイカレーには欠かせない存在でした。それは甘辛いココナッツミルクと共演するかたちで、お皿いっぱいに美しい緑色を映し出していました。赤い唐辛子や黄色いターメリックとのコントラストは目にも鮮やかでした。「これもまた、美味しいと思う?」という母親の問いかけには、「うん!もっと入れて!」という返事しか浮かばず、その時から私自身も無意識的にこの香草への愛情を育んできたのでしょう。それから数十年後、この思い出深き日付は定期的に私たち家族のお祝いとして帰ってきます。訪問者には、「今日は特別だよ!これがお祝いなんだ!」と言わんばかりに、自慢げに自家製ソースと共につけダレ用意します。それぞれ違う好みのお客さんにも合わせられる柔軟性こそ、この野菜(または香草)の真骨頂なのです。子供たちとの楽しいキッチンタイムそして子供たちも大好きになる理由があります。一緒になって刻んだり混ぜたりすることで、新しい経験値も得られる瞬間だからです。「見て見て!僕もできる!」という声には笑顔しかありません。そしていつしか、「あれ?これは本当に美味しいね」と言ってくれるまで成長する姿を見ることこそ至福なのです。伝統と革新:未来へ続く道現代日本では、多国籍料理店だけではなく家庭でも気軽になじむ存在となっています。「今日は何作ろうかな?」という問いへの答えとして、自信満々で提案できるようになりました。この流行は決して偶然などではありません。その裏には地道な努力もありました。また、日本各地でも多種多様なお土産品として販売され、市場へ進出しています。 勝利の果実:文化交流への架け橋 Pakuchiiはただ単なる調理素材以上ものとして位置づけられつつあります。他国文化との融合によって新たなる可能性へ目覚めさせている証拠でしょう。「日本」という国自体、一見すると古典的ですが、その柔軟性故国際化への流れとも密接につながっています。そしてその一端として「パクチー」を名乗ること自体、大きなステップとも言えるでしょう。それによって友好関係深化・広域交流促進にも寄与しています。 しかし、本当の「お祝い」とは?ただ食べ物だけなの?それとも心温まる絆なのかな…? ...

出来事

2018年 - アントニオ・グテーレスが国連事務総長にして初めて原子爆弾の被爆に関する式典である長崎原爆忌に参列する。

2013年 - 翌日にかけて秋田・岩手豪雨が発生。両県で8人が死亡。

2013年 - 田中将大がNPBの新記録となる開幕16連勝を更新。

2009年 - 台風9号の影響により兵庫県佐用町の佐用川が氾濫。山崩れなどの被害を受け、死者行方不明者20人。

2004年 - 関西電力美浜発電所で高温の蒸気が漏れ出る事故。作業員11名のうち5人が全身やけどで死亡し、日本の運転中の原発で初の死亡事故となる。

1999年 - 日本で国旗及び国歌に関する法律(国旗国歌法)が成立。

1999年 - ロシア大統領ボリス・エリツィンがセルゲイ・ステパーシン首相を解任。

1996年 - セガサターン用ソフト『デスクリムゾン』発売。その内容からオカルトゲームブームの火付け役となる。

1993年 - 6党連立による細川護熙内閣が発足。38年ぶりの非自民政権。

1989年 - 岩手県種市町妻子5人殺害事件。岩手県九戸郡種市町(現:洋野町種市)で元漁船員の男が妻子5人を殺害。事件後に自殺しようとしたが死にきれず、4日後(8月14日)に自首。

1987年 - プロ入り1年目の中日(セ・リーグ)の近藤真一投手が、対巨人戦(ナゴヤ球場)でノーヒットノーランを達成。初登板・初先発でのノーヒットノーラン達成は史上唯一。

1974年 - ウォーターゲート事件の責任を取ってアメリカ大統領リチャード・ニクソンが辞任したのを受け、副大統領のジェラルド・フォードが大統領に就任。

1969年 - チャールズ・マンソンの信奉者がマンソンの命令により女優シャロン・テートら5人の無差別殺害を実行。

1965年 - シンガポールがマレーシアから分離・独立。

1961年 - 熊本県の新日本窒素水俣工場でタンクが爆発する事故。死者・行方不明者12人。

1954年 - 右翼・民族派が新橋で「滅共反ソ国民大会」を行なった後、駐日ソ連代表部へ押しかけ乱入。以後右翼にとっては「反ソ連デー」となる。

1953年 - 神奈川県鎌倉市由比ガ浜の海岸に海上保安庁のヘリコプターが墜落。乗員と海水浴客2人が死亡、重軽傷13人。

1949年 - 長崎平和記念都市建設法公布。

1946年 - バレエ『白鳥の湖』が日本初演。

誕生日

死亡

2024年 - 田名網敬一、アーティスト、グラフィックデザイナー、イラストレーター、映像作家(* 1936年)

2023年 - ロビー・ロバートソン、ミュージシャン(* 1943年)

2023年 - ペピーノ・ガリアルディ、歌手(* 1940年)

2022年 - ドナルド・マックホルツ、アマチュア天文家(* 1952年)

2022年 - レイモンド・ブリッグズ、イラストレーター、漫画家、作家(* 1934年)

2021年 - レスター・バード、政治家、アンティグア・バーブーダ第2代首相(* 1938年)

2021年 - アレックス・コード、俳優(* 1933年)

2010年 - テッド・スティーヴンス、政治家(* 1923年)

2008年 - バーニー・マック、俳優、コメディアン(* 1957年)

2008年 - マフムード・ダルウィーシュ、詩人(* 1941年)