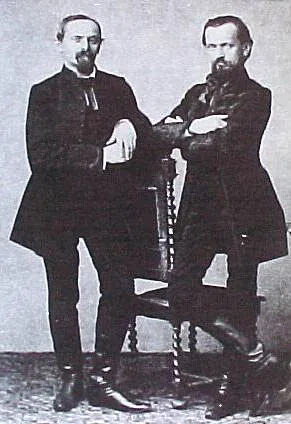

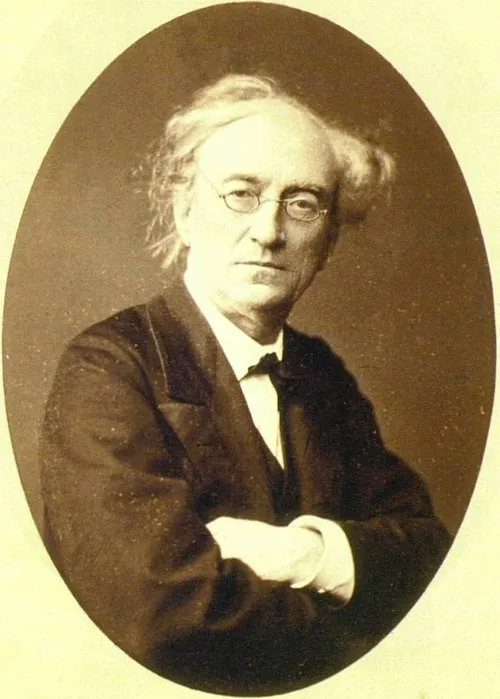

名前: フェルッチョ・ブゾーニ

職業: ピアニスト・作曲家

生年: 1866年

没年: 1924年

年 フェルッチョ・ブゾーニピアニスト・作曲家 年

フェルッチョ・ブゾーニの物語は音楽の魔法と不屈の精神が交差する非常にドラマチックなものである年イタリア北部のボローニャで生まれた彼は音楽家一家に育ちその才能は幼少期から光り輝いていた早くも歳でピアノを習い始めその手指から放たれる旋律は周囲を魅了したしかしこの才能を育む環境には決して安易な道など存在しなかった彼の父親は厳格であり子どもの才能を認めつつもその成長には冷酷さがあったと言われているそれにもかかわらずフェルッチョは音楽への情熱を失うことなく大きく成長していったしかしこの厳しい家庭環境が彼の心に刻んだ傷跡は深くそれが後の作品やスタイルにも影響を与えることになる若き日のブゾーニはウィーンやドイツで修行しながらその名声を高めていったしかしそれにもかかわらず彼自身が求める理想との乖離に悩むこととなる私は何者なのかという問いが常に心に渦巻いていたこの葛藤こそが彼の創作活動を駆り立てる原動力となっていたのである年頃になると自身のスタイルや理念に対する明確なビジョンを持ち始めたブゾーニ彼は単なる演奏家ではなく新しい音楽言語を求める革新者として位置づけられていったその背景にはロマン主義と印象派の影響が色濃く残っておりそれによって独自性と共鳴する新しいサウンドスケープへの探求が始まったそして年代初頭彼はいよいよ国際的な舞台へ登場する特筆すべき出来事として年大規模なオペラアルチュールを発表し多くの聴衆から熱狂的な支持を受けたこの成功によって一時期忘れ去られていたイタリアオペラへの関心も再燃したと言われているしかし皮肉なことにその栄光とは裏腹に自身の日常生活では孤独感が増していったようだおそらくそれまで築き上げた成功とは裏腹に人間関係や家族との絆には深刻な亀裂が入ってしまったからではないだろうか年から年まで続いた第一次世界大戦では多くの芸術家たちと同様に苦悩の日が続いた戦争による痛手や変化した社会状況これら全てがブゾーニの心情にも影響したそして年一人息子フランコとの別れもありこの年に重要と思われる転機となる出来事へ向けて動き出すことになるその後彼はさまざまな作品を書き続けたものの本当に重要なのはその姿勢だった私は自分自身であるためには創造的であればよいという言葉から感じ取れるように自身だけでなく他者とも向き合う姿勢それこそクリエイティビティとは何かという深遠なる問いへの答えでもあったその根底には新古典主義運動への参加や多様性への開放感と理解力という姿勢も見え隠れしているこの時期多様性について考察されながら書かれた作品群にはおそらく当時抱えていた個人的問題とも結びついているだろう悲劇的なのは年月日自宅で静かな最期を迎えたことであるしかしその死後ブゾーニはいわゆる亡霊として再生されたようだ現代音楽界でも再評価され続けておりその影響力は今なお健在であるピアニストとしてだけではなく作曲家として築いた地位それこそ伝説として語り継ぐ価値有りまた私自身というテーマについて議論され続けたり新しい表現技法について多様性へ向かった探求精神にも注目され続けている現在でも彼を書籍など通じ知識人達から学ぼうとする人がおり過去を振り返れば未来につながる何か特別なる要素こそ豊富だと言えるこのようになぜか今日でも芸術とは結局自己表現なんだと考える観点とも織り交ぜながら人とのコミュニケーションツールになっている無論年代以降自由が叫ばれる中自己について考察され新旧入り混じったミックス文化として展開された形跡等見逃せない要素また多様化社会へ移行しつつある今だからこそ評価され具現化された伝承文化それこそ今日まで生き残っていて強固さ感じさせますちなみに多種多様性実践リーダーシップ等議題提起された中本質追及関連事例等次世代思考取り組み内容含め数出尽すならいつしか名曲誕生すると信じたいですこのようなお話でした