2024年 - インドのニューデリーで開催中のユネスコ世界遺産委員会が、新潟県の佐渡島の金山について、日本で21件目となる世界文化遺産に登録すると決定。

‹

27

7月

7月27

フィンランドのお寝坊さんの日:楽しみ方と文化を知る

お寝坊さんの日(ユニケオンペイヴァ、National Sleepy Head Day)は、フィンランドで毎年7月27日に祝われる特別な日です。この日は、伝統的に最も遅く起きた人が「お寝坊さん」として称えられ、その人が水をかけられるという愉快な習慣があります。この行事は、人々に安らぎと楽しさを提供し、スカンジナビア文化の深い絆を象徴しています。フィンランドでは、この日の祝福には大きな意味があり、家庭や友人同士の絆を深める機会となっています。夢の中へ:眠りと友情の交差点お寝坊さんの日は、その名の通り「遅く起きること」を祝う日ですが、その背後には実は古い民間伝承があります。昔、7月27日は太陽が最も高く昇る時期で、人々はこの季節に眠りの重要性を再認識しました。つまり、この日が訪れると多くの人々は仲間との絆や共同体意識を大切にするようになるわけです。夜明け前… 寝室から始まる冒険この日、多くの場合「誰がお寝坊なのか?」という問いかけから始まります。朝早く起きた家族や友人たちは、お互いに目覚まし時計を見るようになります。「まだ寝ている?」、「あいつ、本当にお寝坊だ!」なんて言い合ったりしながら、自分たちのお気に入りのお寝坊さんを見つけようとして盛り上がります。そして、大体の場合、一番遅れて起きて来た者が水浴びする運命にあるわけです。子供の思い出帳:笑顔と水遊び朝の日差しが部屋いっぱいに広がる頃、お昼前まで誰も起きない家もあります。その間、家族や友達は外で待機しています。「準備万端!」と叫ぶ声。そして遂に、お目覚めとなったその瞬間!息子や娘、お父さんやお母さん、その目覚め方によって笑顔あふれる瞬間になることでしょう。ドアを開いた瞬間、「ざぶん!」と水を浴びせられ、その人物は驚いた表情を浮かべます。それこそ、この日の本当の楽しみなのです。水音交じり:コミュニティとの連帯感さらに面白いことに、多くの場合このイベントには地域コミュニティ全体も参加します。それぞれのお宅から集まって来たりして、水遊び大会へと発展することもしばしばです。「さぁ次!」「もう一回!」という声援が飛び交う中で、人々は一緒になって楽しい時間を過ごします。その光景はまさしくコミュニティ全体で結束した証とも言えます。このような経験こそがお昼以降のお茶会へつながり、美味しいスイーツや手作り料理との出会いにつながってゆきます。夏の日差し:記憶として残る特別な瞬間もちろん、お寝坊さんの日には様々なお祝いがあります。美味しい食事、新鮮なフルーツ、美しい花束などすべてがお祝いムードへ導いています。しかし何より、この日の醍醐味はそれぞれ心温まるストーリーでしょう。「昨年のお昼、あいつだけずっと外で爆睡していて…」そんな風景には笑いや温かな思い出があります。この日はただ飲食だけではなく、それぞれ心から感謝できる時間でもあります。哲学的考察: 眠れる勇気とは?"でも、本当にお寝坊とは何なのでしょう?単なる怠慢なのでしょうか、それとももっと深遠なる意味合いを持つものなのでしょう?” この質問こそ、この特別な日に秘められた哲学的問いでもあります。不思議ですね、人それぞれ異なる生活リズムがあります。その背後には無数の夢や希望、一時的休息への願望など多面的要素にも包囲されています。A New Dawn: 未来への道筋"この祭典から得られる教訓とは一体何でしょう?ただ単純なお遊びではなく、自分自身への理解、そして他者との関係性について考える良い機会となります。”すべて働き過ぎ、高速社会で生きている私たちですが、時には自分自身への優しさも必要です。それゆえ、一度立ち止まり、自分自身と向かう勇気も試されます。この精神こそ、おねむの日によって与えられる最高価値と言えるでしょう。” "夜明けとはどんな色?”"しかし、本当に夜明けとはどういう意味なのでしょう?”......

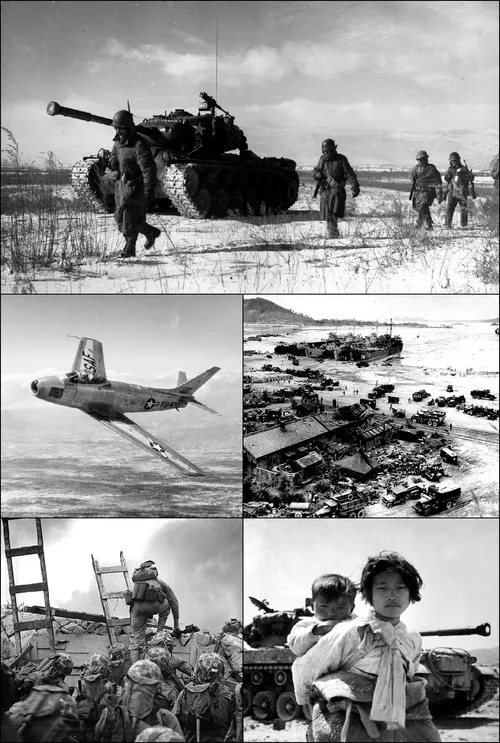

祖国解放戦争勝利記念日:北朝鮮の歴史と意義

祖国解放戦争勝利記念日、または「朝鮮戦争休戦記念日」は、北朝鮮にとって非常に重要な意味を持つ日です。この日は1953年7月27日に朝鮮戦争が休戦となったことを祝うものであり、国家の独立と主権を確立するための闘争の結果として位置付けられています。北朝鮮では、この記念日は国家的な祝祭として盛大に行われ、その歴史的背景は深く根付いています。特にこの日の意義は、当時の国民が直面した様々な苦難や、外部勢力との対峙を経て得られた自由の象徴として評価されています。1950年から1953年まで続いたこの戦争では、多くの命が失われ、街々が壊滅的な被害を受けました。しかし、それでもなお人々は耐え忍び、その結果として新しい国家体制が形成されました。この日の祝い方は単なる過去への感謝だけでなく、新しい世代への教訓としても機能しています。赤いカーネーションの鋭い香り:勝利の風赤いカーネーションが太陽の光を浴びて輝き、その鋭い香りが周囲に漂う中、北朝鮮全土で祖国解放戦争勝利記念日の祝典が行われます。多くの市民が集まり、大規模なパレードや文化イベントによって、この特別な日を盛り上げます。音楽や舞踏、さらには軍事パレードまで、多彩なプログラムは人々に誇りと団結感を与えます。また、この日は指導者たちによる演説も行われ、それぞれが歴史的瞬間について語ります。「我々は一つになり、不屈の精神で未来へ進む」といった言葉には、多くの場合重みがあります。その瞬間、人々は息を呑み、一体感と希望に満ちた空気が広まります。夜明け前…時代を超えた闘い祖国解放戦争勝利記念日には、多くの家族が集まり、それぞれのおじいちゃんやおばあちゃんから昔話を聞きます。「かつて、この土地では誰も見たことないような激しい嵐の日々だった…」そんな言葉から始まる物語には、過去への敬意とともに現在への思考も伴います。この伝承によって、新しい世代にもその歴史的出来事や、人間として生き抜いた強さについて考える機会があります。家族同士で集まり、お祝い膳でも語られる内容はいつしか「私たちは負けない」というメッセージへ変わってゆきます。そしてそれぞれのお皿には、自分自身や地域社会、自国への愛情そして誇りという味わい深さがあります。子供たちの日常帳:未来へ繋ぐ思い出学校でもこの日は特別です。子どもたちは絵画や作文など、自分自身の日常帳へこの日の意味を書き留めます。「私は大好きなおじいちゃんから聞いたお話を書いています。彼はいろんな苦労してこの土地守ったんだよ」。その一言には多く含まれるものがあります。教室内では、日本文化にも似たようなお祝い事というよりも、「私達」として共存する意識づけになります。そして未来へ向かう夢と思いや理想について話す時間となります。それこそ新しい時代への希望とも呼べる瞬間です。子供たちの日常帳には、大切なおじいちゃんとの思いや過去との繋がり、更には新しく形作る未来まで書かれていることでしょう。"しかし、本当の自由とは何でしょう?それは単なる旗印なのか、それとも心で感じる安心感なのか?"...

ホセ・セルソ・バルボーサの誕生日とその影響を振り返る

ホセ・セルソ・バルボーサの誕生日は、プエルトリコにおいて特別な意味を持つ重要な出来事です。彼は1898年7月4日に生まれ、20世紀初頭のプエルトリコで政治家として非常に影響力を持った人物となりました。彼はプエルトリコの独立と自治を求める活動に従事し、その信念を貫くために全力を尽くしました。このような歴史的背景から、彼の誕生日は今でも記憶され、祝われています。風が語る物語:自由への渇望彼の人生はまさに波乱万丈でした。若いころから政治や社会問題への関心が高かったバルボーサは、社会正義を求める声として多くの人々に希望を与えました。その行動力とカリスマ性から、多くの支持者が集まりました。「勝利」と「自由」を追い求めたその足跡は、後世にも影響を与え続けていると言えるでしょう。夜明け前…苦悩と決意バルボーサが成長する時代背景には、西インド諸島やラテンアメリカ全体で広がっていた独立運動があります。特に1898年には米西戦争によってプエルトリコがアメリカ合衆国によって占領され、その後数十年にわたり植民地支配が続きました。この状況下で彼は、「真実」を求め続けることになるわけです。「赤いカーネーション」が咲き乱れる公園で、若者たちが夢と希望について語り合う姿、それこそがバルボーサ自身だったかもしれません。苦しい時代にもかかわらず、人々とのつながりから大きな勇気を得ていました。そして、その小さな声こそ、一歩一歩進む原動力となったのでした。情熱の詩:改革者としての日々ホセ・セルソ・バルボーサは政界だけではなく教育界でも活躍しました。教育制度改革や社会福祉政策など、多岐にわたる分野で活動し、多くの功績を残しています。「知識こそ未来へ導く鍵」という信念から、多くの学校や図書館設立にも関与しました。子供たちの思い出帳:希望という名の灯火あの日、小さな教室で聞いた言葉:「勉強しなさい。それがお前たち自身だけでなく、この国全体への贈り物になる。」この言葉はいかなる時代にも色褪せないものであり、それぞれ異なる家庭背景や文化的背景を持つ子供たちも共鳴したことでしょう。その瞬間、小さな目には無限大の可能性が広がっていたと思います。運命という流れ:国家建設への道筋バルボーサはただ単に独立運動家という枠には収まらない存在でした。その後、1940年代にはプエルトリコ国民党員として本格的に政治活動へ進出します。「私たちは一つだ」という理念によって結束した仲間との連帯感もまた、大きな励みになったことでしょう。この道筋には多くの場合、生死すら賭けられていました。しかし、それでもなお恐れることなく前へ進んだその勇気—それこそが歴史となった瞬間です。運命との遭遇:再び燃え上がる自由への炎 "我々自ら選ぶ未来". バルボーサと同じように感じていた人々も多かったことでしょう。しかし、その未来とは果してどんなものだったのでしょう?誰も答えられない問いですが、一つ確かなことがあります。それは、「希望」という名詞のみならずそれ以上—不屈の精神とも呼べる何か——それこそ心底から湧き起こり、自身だけではなく他者まで照らす光なのです。 結論: 自由とは何か? "しかし、自分自身とは何なのでしょう?単なる名前なのか、それともこの地球上につながりある皆との交差点なのでしょうか?” ホセ・セルソ・バルボーサ生誕の日、それぞれ違う視点や思惑ながら幾千もの人々の記事を書いていることでしょう。しかし最終的には、この日付記載されたその瞬間、この世代、この歴史—そして私達自身—いつまでも忘却されぬよう手繰り寄せて行こうではありませんか! ...

日本の「政治を考える日」に関する詳細解説

「政治を考える日」は、毎年11月に日本で設けられた特別な日であり、市民が政治について深く考え、議論することを促す目的で制定されています。この日は、日本の民主主義と市民参加の重要性を再認識し、未来に向けた積極的なアプローチを促進するために重要な役割を果たします。具体的には、学校や地域社会でさまざまなイベントやセミナーが開催され、市民が自らの意見や声を表明できる場となります。この日の起源は比較的新しいものであり、21世紀に入ってからますます注目されています。日本では戦後から民主主義が根付いていますが、多くの人々はその仕組みや影響について十分に理解していないことも多いです。そこで、「政治を考える日」が設けられることで、市民一人ひとりが自分自身の権利と責任について考え、自ら行動するきっかけとなることが期待されています。思索の海:知恵の波間に漂うこの日は、一人一人の思索によって深まり、広がります。公園には家族連れや友人同士、人々がおしゃべりしながら集まり、「最近の政策ってどうなの?」という声も聞こえてきます。また、子どもたちが描いたポスターには「私たちも意見があります!」という言葉。それぞれ異なる色彩で描かれた絵は、その子供たちの未来への期待や不安さえ感じさせるようです。夜明け前…歴史との対話この日だけではなく、日本国憲法施行から何十年経った今でも、その価値観は私たちの日常生活に息づいています。「自由」「平等」「基本的人権」といった理念は、多くの場合当たり前だと思われているかもしれません。しかし、それらは先代から引き継いだ大切な遺産です。実際、日本では1960年代以降、公民教育としてこれらの理念について教えてきました。その結果として、多様性への理解も進みつつあるとも言えます。市民参加:誰でもできる小さな革命この特別な日はまた、一種の革命とも呼べるでしょう。「政党活動」や「選挙」は遠い世界だと思う方々にも、この日に思考実験として参加してほしいものです。「もし自分だったら」という視点から始めてみれば、その道筋は意外にも簡単だったりします。「私はどんな政策を支持したいか?」「地域社会に何が必要なのか?」そんな問いかけに心惹かれて行動することこそ、この日の真髄と言えるでしょう。子供の思い出帳:未来へのメッセージThis day serves as a canvas for the young, where they can draw their dreams and ideas for the future. In community centers and schools across Japan, students gather to share their visions with one another, filling the air with laughter and animated discussions. The rich aroma of rice balls prepared by parents wafts through the hallways as children eagerly jot down their thoughts on paper, creating a tapestry of hopes and aspirations.The essence of this day lies in fostering an environment where even the youngest citizens feel empowered to express themselves...

スイカの日の魅力と楽しみ方

スイカの日は、日本において毎年8月3日に祝われる特別な日であり、全国的に人気のある夏のフルーツであるスイカを称えることを目的としています。この日は、温暖な気候がもたらす豊かな収穫と、家族や友人との楽しい時間を思い出させてくれる大切な機会です。スイカは日本に古くから親しまれており、その歴史は遡ること数世紀にも及びます。江戸時代には既に栽培されていたことが記録されており、特に夏の風物詩として多くの文献や絵画にも登場しています。甘美なる響き:夏の日差しと共に暑い日差しが照りつける中、冷たいスイカを頬張る瞬間。そのみずみずしい果汁が口いっぱいに広がり、まるで自然からの贈り物を味わうかのようです。この日、多くの家庭ではBBQやピクニックなど屋外で楽しむ機会が増え、人々は笑顔で集まります。冷たい緑色の皮から赤い果肉へと切り分けられた瞬間には、鮮やかな色合いとともに甘酸っぱい香りが漂います。これは単なる食べ物ではなく、人々を結びつける素晴らしい媒介となります。子供たちのお祭り:思い出づくり子供たちはこの日、自分たちのお気に入りの食べ物としてスイカを見ることでしょう。「今日はスイカの日だ!」という声が響き渡れば、その瞬間から楽しさは始まります。公園では水鉄砲や花火大会も行われ、一緒になって遊ぶ姿は何とも微笑ましい光景です。その時々には、小さなお手伝いも加わって、大人たちは笑顔で彼らを見守っています。赤ちゃんや幼児も一緒になって、この日の幸せな雰囲気を感じ取っています。歴史的背景:江戸時代から続く伝統実際、日本には「水無月」という言葉があります。この言葉は六月(旧暦)を指し、水不足になるこの季節には「水」の供給源として非常に重要視されていました。それでも、水分補給だけではなく、美味しさそのものでもあったため、季節ごとのイベントとも結びついています。そして、このような背景こそが現在の「スイカの日」を支えている基盤なのです。夜空への夢:星降る夏の夜八月三日の夕方になると、多くの場合家族団らんがあります。その中で語られる昔話、目映い星空への期待感、お互いへの思いやり…。その日は全て忘れず、それぞれがお互いへ想いや愛情を込めながら過ごします。隣近所との交流もまた、この日に花開きます。「今年こそ、大きなスイカを育てよう!」そんな夢物語まで飛び交う中、大地への感謝も忘れないでしょう。持続可能性への視点:地域との繋がりS新型コロナウイルス感染症(COVID-19)が世界的に影響する中、日本各地では地元産品への関心も高まりました。また、「地産地消」の理念によって、新鮮な農作物として流通する地域密着型活動も活発化しました。この動きによってより多様性溢れる品種選定がおこない、自宅でも地方のお土産品として手軽につながれる機会があります。「地方だからこそできる魅力」が少しずつ形になっています。哲学的考察:果実とは何か?"しかし、本当に果実とは何なのでしょうか?ただ単なる甘美なるものなのか、それともコミュニティーとの結束そのものなのか?"...

出来事

2020年 - 三菱自動車工業が、岐阜県坂祝町の子会社パジェロ製造の工場を閉鎖すると発表。

2013年 - 隅田川花火大会が、雷雨の影響で史上初の中止に。

2012年 - ロンドンオリンピックが開幕。8月12日まで。

2002年 - リヴィウ航空ショー墜落事故。

2001年 - ディズニーリゾートラインが開業。

1996年 - アトランタオリンピック開催中のアトランタのオリンピック公園で爆破事件 (en:Centennial Olympic Park bombing) が発生し、2名死亡、111名負傷。

1995年 - 九州自動車道が全線開通。青森 - 鹿児島・宮崎間が高速道路によって結ばれる。

1994年 - マイクロソフトがWindows NT 3.1を発売。

1992年 - バルセロナオリンピック大会の水泳女子200m平泳ぎで中学2年の岩崎恭子が金メダルを獲得。日本人史上最年少の金メダル。

1990年 - ソビエト連邦のミハイル・ゴルバチョフ大統領が訪ソ中の池田大作・創価学会名誉会長と会談。1991年春に訪日する意向を表明。

1990年 - ベラルーシがソビエト連邦からの独立を宣言。1991年に承認される。

1989年 - 大韓航空803便着陸失敗事故。大韓航空機がリビア・トリポリ国際空港の手前の住宅地に墜落。乗員乗客199名のうち74名と地元住民6名が死亡。

1977年 - 長野県長野市の、茶臼山地すべり跡地を整備して、茶臼山自然植物園が開園。3年後1980年の同日、隣接地に茶臼山恐竜公園が開園。

1976年 - ロッキード事件: 田中角栄前首相(当時)が逮捕される。

1974年 - ウォーターゲート事件: 米下院司法委員会がリチャード・ニクソン大統領の司法妨害に対する第1の弾劾を可決。

1972年 - F-15戦闘機(イーグル)が初飛行。

1970年 - 東京都が光化学スモッグ対策暫定実施要綱を制定。

1967年 - ストロング小林が国際プロレスでデビュー。

1955年 - オーストリアの連合国による占領が終了し、主権を回復。永世中立宣言はこの年の10月26日。

誕生日

死亡

2024年 - ヴォルフガング・リーム、作曲家(* 1952年)

2024年 - エドナ・オブライエン、小説家、随筆家(* 1930年)

2023年 - フランソワ・キャスタン、自動車技術者(* 1945年)

2021年 - ジャン=フランソワ・ステヴナン、俳優(* 1944年)

2021年 - サギノー・グラント、俳優(* 1936年)

2020年 - デニス・ジョンソン、歌手(プライマル・スクリーム)(* 1967年)

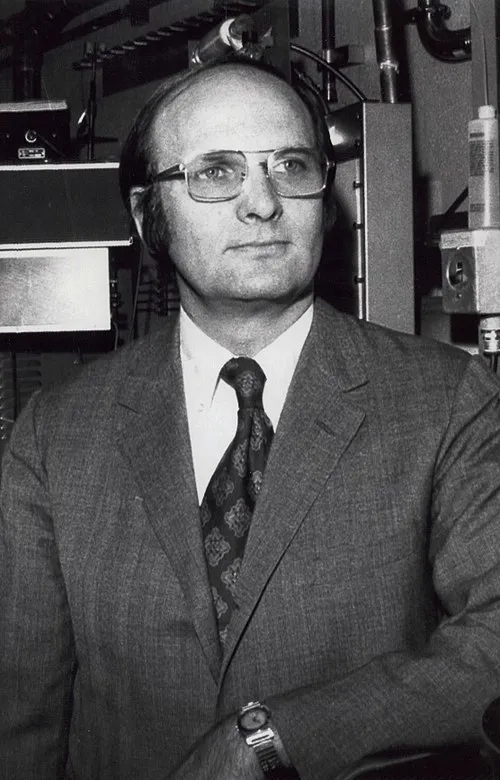

2019年 - ジョン・ロバート・シュリーファー、物理学者、ノーベル物理学賞受賞者(* 1931年)

2017年 - サム・シェパード、俳優、劇作家(* 1943年)

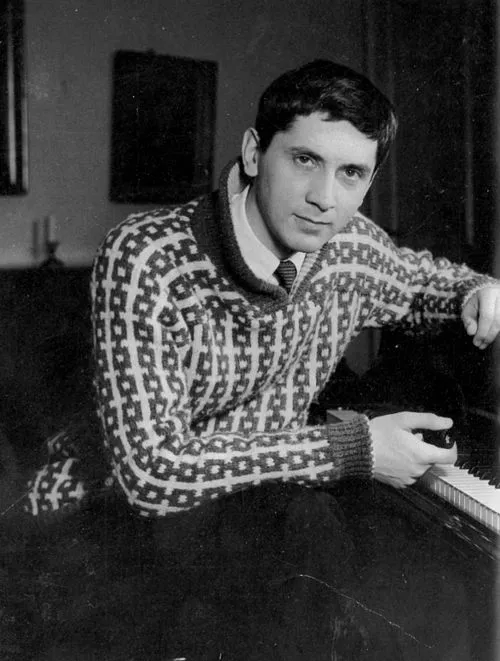

2016年 - エイノユハニ・ラウタヴァーラ、作曲家(* 1928年)

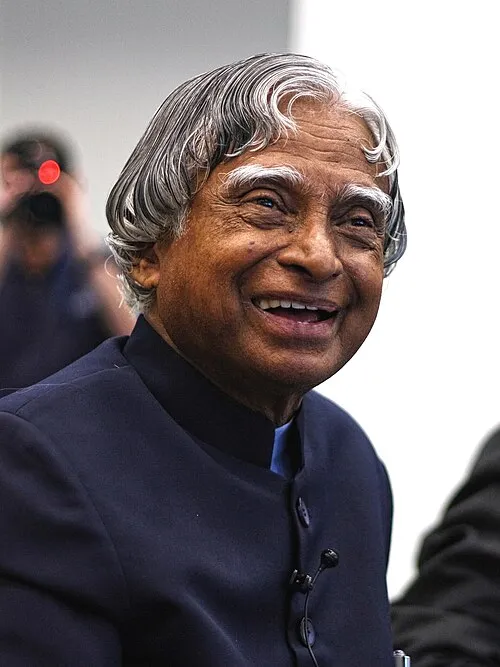

2015年 - アブドゥル・カラーム、政治家、第11代インド大統領(* 1931年)