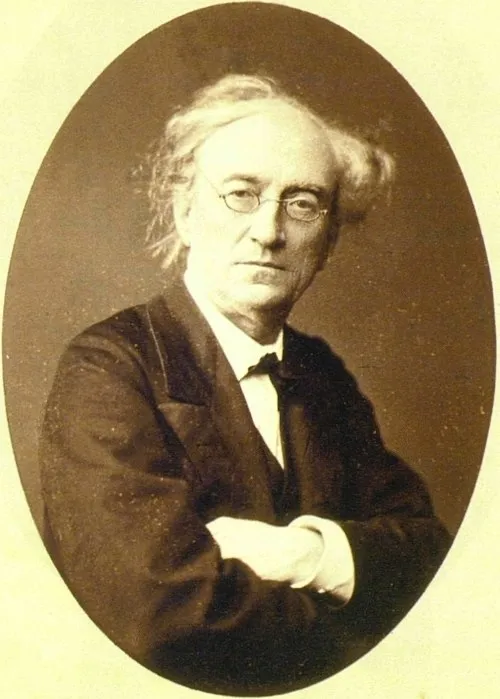

生年: 1803年

没年: 1873年

職業: 詩人、外交官

国籍: ロシア

主な作品: 詩集や文学作品

フョードル・チュッチェフロシア文学の光と影

彼は年にロシアのモスクワで生まれ詩と外交の世界に同時に足を踏み入れた若き日チュッチェフは詩を書くことが大好きで彼の心には常に自然と人間の関係への深い探求が宿っていたしかし文学だけではなく家族から受け継いだ外交官としてのキャリアも彼を待ち受けていた若干歳で政界へ進出しその後ドイツやイタリアなどで様な任務を果たすことになる

それにもかかわらず彼が本当に愛したのは言葉だった年代に入るとチュッチェフは再びペンを手に取り自身の内面的な思索や感情を詩として表現するようになるこの時期オルバニスムという新しい詩的形式が登場しそれによって彼の作品は一層豊かなものとなったしかしその創造性は外部からも様な批判や圧力を受けることになった

おそらく彼が直面した最も大きな葛藤は自身の国であるロシアとの関係だった政府から距離を置いて自由な思想表現を追求する一方で彼自身も外交官として国益を重んじる立場にあったそれゆえ国家への忠誠と個人としての自由という二つの側面との間で揺れ動いていた歴史家たちはこう語っているチュッチェフは両方とも捨てることなく自ら独自の道を見出そうとしたと

その後中年期には自ら恋愛や友情について描写した作品が多くなるしかし皮肉なことに一番近しかった者たちとの関係には悩み続けていたようだ特に女性との交流では多くの場合不安定さや悲しみに満ちた感情が色濃く反映されているおそらくこの背景には彼自身の日常生活から来る孤独感があると評論家は指摘している

文学活動と政治的背景

年代初頭になるとチュッチェフはいっそう精力的に作品を書き始める特筆すべきなのは夜明けという詩だこの作品では夜明け前後の自然描写のみならず人間存在について深く考察しているその美しい言葉遣いと哲学的内容によって多くの読者から支持され一部ではロシア文学史上最も重要な詩人と評価されるようになる

しかしこの時期はまた政治的不安定さにも見舞われていたそのため国内外から送られる様なメッセージや圧力によってチュッチェフ自身も非常につらい状況下で執筆せざるを得なくなるこのような混乱した社会情勢こそが人の日常生活や創作活動にも影響していると当時の記事でも報じられていた

死去とその影響

年一世代以上生き抜いた後に死去するロシア文学界ではその死去によって一つの時代が終わり新しい世代へのバトンタッチとなったと言えるしかしそれ以上に重要なのはその死後数十年経った現在でも多くの研究者や愛好者たちによって再評価され続けていることである皮肉にも生前にはあまり認識されずともその後になり著名になった これこそチュッチェフという人物像なのかもしれない

現代への影響

今日でも多くの場合魂をテーマとして扱う数多くの記事や文学作品がありますそれにもかかわらずこのテーマこそまさしくチュッチェフ自身が追求したものだったと言えるだろうまた最近では上でもその名言や詩句などが引用され多様な文脈で使われ続けているこの点について論じたファン達曰くむしろ今だからこそ理解できる部分も多いという意見すら存在するほどだ

結論記憶され続ける理由

結局孤独痛み幸福など人間存在全体へ向き合う姿勢こそ最終的には全世代共通して必要不可欠だからなのかもしれないそして今なお残された手紙や書簡などこれまで誰も知らない側面を見ることで新たなる解釈へ導かれる可能性まで秘めていますつまり今日でも未来へ向かう希望だけではなくこの先どう生き残れるかまたどんな形で歴史記録へ留まれるかそんな問いへの挑戦とも言えるでしょう