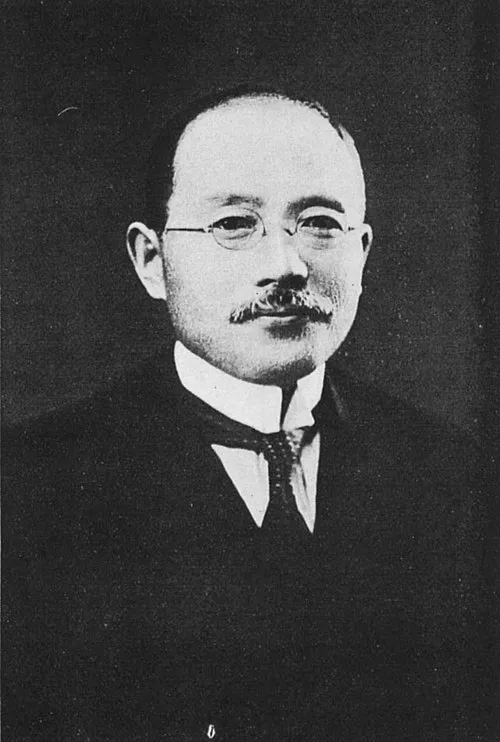

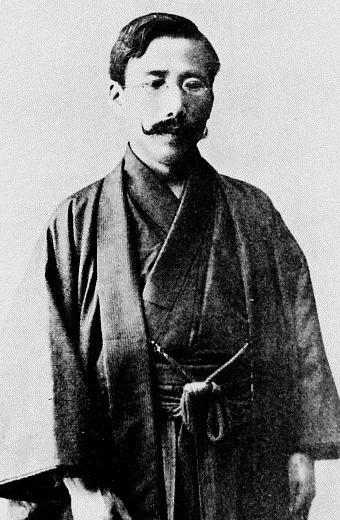

名前: 高橋義孝

生年: 1913年

職業: ドイツ文学者

所属大学: 元九州大学教授、名古屋大学教授

死去年: 1995年

高橋義孝 文学の架け橋

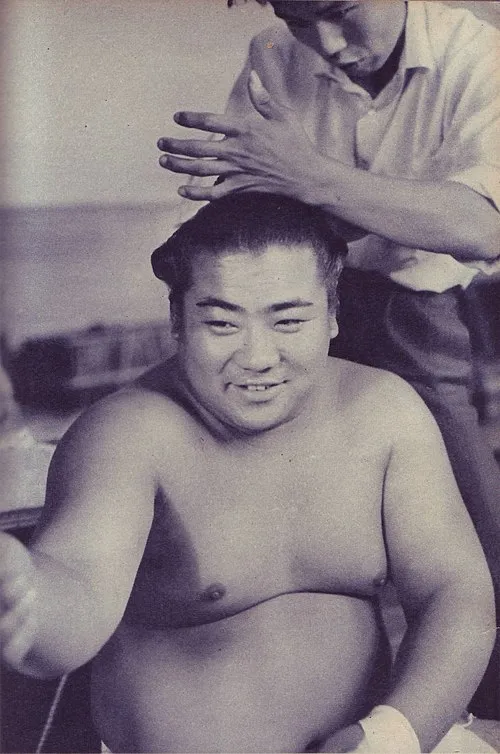

年静かな日本の田舎町で一人の男が誕生した彼の名前は高橋義孝家庭は質素だったが彼の目は常に大きな世界を見据えていたその後彼は多くの人が憧れるドイツ文学に心を奪われることになるしかし誰もが知るような華しい出発点ではなかった

大学入学を果たした高橋はその情熱を追求するために勉強に没頭した文学と哲学が交差する場所で彼自身の思想と独自性を培ったしかしそれにもかかわらず大戦によって彼の日常は一変する戦争という暗い影響が迫り来る中高橋はその中でも自らの道を模索し続けた

終戦後高橋には大きなチャンスが訪れたそれは九州大学で教鞭を執ることだったこの新しい環境では多くの学生と触れ合いながらドイツ文学の奥深さや魅力について語りかけていったしかしこの選択には思わぬ困難も伴った若者たちとのコミュニケーションには苦労しつつも同時に新しい風潮や価値観にも直面していたからだ

それから数年後高橋義孝は名古屋大学へ移籍しその地でも多くの若者たちに影響を与え続けた学生たちは彼から教わることで新しい視点や考え方を得ていくその教室には活気が満ちあふれていたしかしそれとは裏腹に自身の日常生活では孤独感もまた感じていたかもしれない

教授として充実した日を送りながら高橋はドイツ文学だけでなく日本文化との関係性についても鋭い洞察力で考察していったおそらくその理由として日本とドイツという二つの異なる文化圏間で架け橋となりたいという願望があったのであろうその熱意ある講義内容から多くの学生は次第に高橋ファンになっていくしかし同時に多忙な日によって自身の日記には孤独感を書き連ねていたかもしれない

年月が流れる中高齢となった高橋義孝だがその情熱はいまだ衰え知らずだったそして皮肉なことに教育者としてだけでなく研究者としても真剣勝負の日を重ねている最中一冊の本を書く機会にも恵まれるそれまで蓄積してきた知識や経験そのすべてが凝縮された作品だこの本こそおそらく彼自身への最高のお土産となった

そして時代はいよいよ変わりゆく 高齢化社会など様な課題と向き合う中で日本全国各地から集まる若者たちは新しい価値観や情報提供について興味津だった当初想像もし得なかった形で高橋教授もまた新世代との接点を持つようになっていたそれにも関わらずこの世代間ギャップによって心苦しさも抱える結果ともなる

晩年には多忙さも少し落ち着きを見せ始め友人との交流や散策時間など余暇活動にも目覚めたりそんな穏やかな日常生活こそ本来求めていたものだったのでしょうただ高齢化社会では多様性こそ重要視されつつありそれゆえ自身への不安感という漠然とした存在とも向き合う姿勢になんとも言えない複雑さが漂う

結局高橋義孝という人物から私たちへ何が受け継ぎ残されただろうか

死去後その遺産とも言える教えや業績おそらくそれだけでは収まらずどうすれば二つ以上文化圏間対話可能になるかという問い掛けすら生徒・弟子・ファン等多岐に渡る層へ影響していることでしょうそのメッセージ性とは非常に重要です教育という舞台装置上この果敢なる探求心こそ今なお色褪せず伝承され続いています

未来志向的アプローチ・議論内容次第では更なる飛躍成就できそうですね今日この瞬間でも高畑氏由来フレームワーク内議論進行形ですそしてこの美意識相互理解促進作用長期的展望持ちなげれば要素特有枠組みすぎません従来型教育形態維持手法通じ現代とも密接繋げる思考法刷新必要性感じ取れる

ひょっとすると言葉これ以上強力アイテム他無いと言えるでしょう同時音楽絵画と同じくら広範囲理解促進効果期待できる側面ありますね 年代突入前夜的状況含め振り返れば色んな意味変化投影された印象残ります四季をテーマ別表現手法通じ何気ない事象掘り下げ再評価可能ですよ

過去回顧活動越えて未来予測示唆まで辿れば文学中心アイデンティティ形成どう進化するでしょう (正確適応先越境行為実施期…) 受動的役割超克立場堅持要素分析重要作業遂行必須です他国開発国共創通じ何故埋没状況回避出来そうでしょう 人類皆平等理想体現へむかおーですね