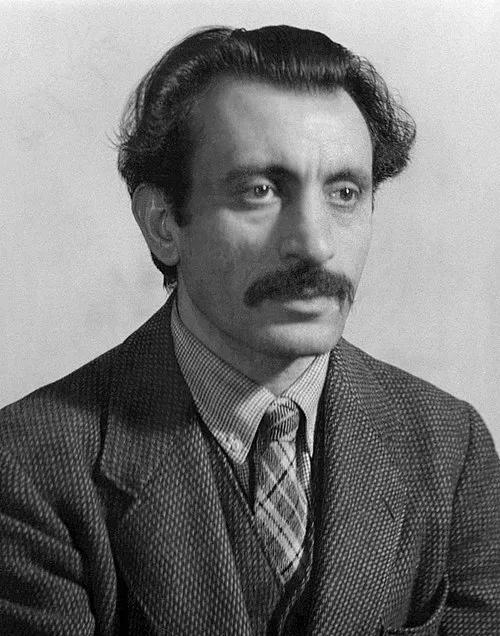

名前: アルバート・ルツーリ

生年: 1898年?

没年: 1967年

職業: 政治家

受賞歴: ノーベル平和賞受賞者

年 アルバート・ルツーリ政治家ノーベル平和賞受賞者 年

アルバート・ルツーリの人生は政治と平和を求める情熱に満ちた物語である彼は年に歴史の波が静かに寄せる小さな町で生まれた幼少期から人権と社会正義についての関心を抱き彼の心にはいつしか平和という名の火が灯ったしかし青年時代に目撃した世界大戦や数多くの人の悲劇はその火をより一層強烈なものに変えていった

大学で法律を学んだルツーリは卒業後すぐに自身の信念を貫く道へと進むこととなる弁護士として活動する傍ら彼は地元コミュニティでボランティア活動にも積極的に取り組んだその中で出会った仲間たちとの交流が彼の視野を広げ新たな運動への道筋となっていくそして年第二次世界大戦が終結したこの年ルツーリは国際連合の設立メンバーとして参加し人権宣言書にも関与することになる

それにもかかわらず彼自身が直面した課題も少なくなかった冷戦構造が固定化され多くの国が対立する中でルツーリは自ら信じる理想を守り続けようと奮闘した皮肉なことにこの時期には彼への非難や攻撃も相次ぎその影響で個人的な生活にも影響が及ぶそれでもなお対話こそ解決への鍵と考える彼は一歩一歩着実に前進していった

年代から年代初頭までその活動範囲は広がり続けたそして年政治家として熟成された年月を経てついにノーベル平和賞を受賞するこの栄誉ある受賞によって彼は国際的な舞台でも名声と支持を獲得し自身の理念すべての人間には尊厳があるというメッセージを更なる高みへと引き上げていったしかしそれと同時にこの名声には重圧も伴うものだった

おそらくこの頃からルツーリ自身もそのことを実感していたかもしれないどうやって人や国家との関係性を築いていくべきかと悩む日それでもアプローチ方法や理念について常に探求し続ける姿勢だけは失わず自身とは異なる価値観や意見にも耳を傾けようと努力していたというまた多様性こそ真実への第一歩とも言えるその考え方から生まれた運動論理はいまだ多くの支持者によって受け継がれている

時間が経つにつれて市民社会や若者達との繋がりも深まりそれまで以上に多面的なアプローチへシフトしていった私たちは共存できると語り合う日この哲学的思考こそ今後さらに様な社会問題へ影響力として広まり多様性教育など新しい流れとなる要素になっていると言われているしかしながらこの情熱ゆえにはじまり過ぎてもしまう現象それぞれ思想理念格差ゆえ苦境とも言える局面も見逃せない

アルバート・ルツーリという人物を見る上ではその生涯通じて築いたネットワークこそ重要だろう地元コミュニティのみならず各国政府との密接合作関係一見すると異なる思想背景ながらそれぞれ一つ何か目指す部分あれば共鳴し合う場面なんかも見受けられるまた歴史家たちはこう語っている個人主義だけではなく集団主義とも融合させ描いてきた流域概念がその中心要素なのだろうと

しかし最晩年体調不良による療養生活へ移行した頃その孤独感とは裏腹になるほど周囲との繋がり維持ほぼ不可欠だったという証言も残されているそれでも周囲から支えられることで辛さ軽減ただ数年間以降目立つ形では表現できない空白期間になる事象発生しかしそれでも当時報道されたニュース記事によればこれまで培われてきたいわば信条群果敢不屈精神の強靭さ感じ取れる数多有力者達在籍内外より支援拡充され続け貢献度高めたり聴衆呼び寄せたり

そして年生涯歳で静かなる最期迎えるその死去後長い年月過ぎ去った今でも人類愛こそ原点回帰精神皆みんな持ちなさいそんなメッセージ切望され重ね入魂作品再評価多数行われ注目集まっているそれ故現在その遺産一部継承した地域団体設立など引き継ぐ運動蓄積変化捉える興味深巻物参照提案他多数起業展開

最後になりましたが外交的手法確保透過情報発信等否定出来ぬ形式採用今日尚そこ住居区域活躍展開当選グローバル波及効果持つ事実事案確認推進更なる深化必要不可欠ですこう記述せざる得ない状況遂行常識確認更為著名者称賛団体動向含め確認未来活用計画期待欲しいところ