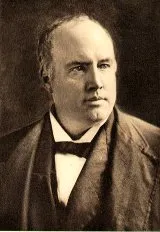

生誕: 1870年に生まれる。

職業: 小説家として知られる。

死去: 1947年に亡くなる。

主な作品: 多くの小説を執筆。

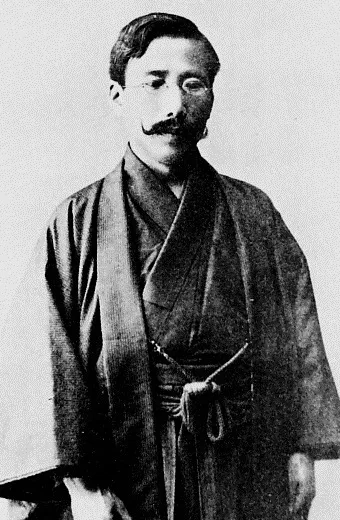

年 菊池幽芳小説家 年

年戦後の混乱が続く日本において一人の小説家が静かにその筆を執り続けていた菊池幽芳その名は文学界で知られた存在であり年に生まれた彼の作品は多くの読者に愛されていたしかしこの年には彼自身が迎える運命が待ち受けていた

幽芳はそのキャリアの初期から独自の視点を持つ作家として評価されていた若い頃彼は文壇デビューを果たしその革新的なスタイルと豊かな表現力で多くの支持を得ることになったしかしそれにもかかわらず世間から注目を浴びることができた理由には彼自身が抱えていた複雑な人生背景も影響していた

おそらく彼の最大の試練は自身の感情や思想を作品に反映させることであった彼は自らの体験や時代背景と向き合いながら小説という形でそれらを表現しようとしたそれゆえにこそ多くの場合作品には暗い影や孤独感が漂っているようにも感じられる

年この年には特別な意味合いがあった戦争によって引き裂かれた社会的状況や人の日常生活への影響それに伴う不安定さそして幽芳もまたその時代背景から逃れることはできなかった皮肉なことに戦後復興への期待とは裏腹に人の日常生活には疲弊感しか残っていない状況だった

この頃になると文学界でも新しい潮流が生まれてきておりその中で若手作家たちが次と登場してきたその結果としておそらく幽芳自身も自分だけではなく自身以外との関係性について考えざるを得なくなったのであるすなわち私は何者なのかという問いだろうこの問いは多くの場合作家としてだけではなく一人の人間としても避けて通れないものだった

あるファンから寄せられた意見によれば幽芳さんこそ本当に時代を反映した作家だと称賛される一方でもっと新しい風潮について行けば良かったという声も聞かれるようになっていたしかしながらこの時期にも変わることなく筆を執り続ける姿勢には敬意すべきものだった

その頃出版された短編小説灰色の日では人の日常生活への鋭い観察眼とそこから生まれる物語性が際立っており多くの読者から共感を得ているそれにもかかわらず短編小説を書いている最中にも不安定な社会情勢や自己存在への疑問など様な悩み事との葛藤も抱えていただろうまたこの作品によって多くの議論も巻き起こされたこれこそ本当の日常なのかという問いさえ浮上したのである

実際問題として多くの場合小説を書く過程では様な心理的葛藤との闘いになることも珍しくないこの観点から見るとおそらく菊池幽芳もまた孤独や不安との対峙によって自分自身と向き合っていたと言えるその内面的闘争こそ灰色の日へ結実する重要な要素となったのであるしかしこの作品リリース後大衆文化への興味関心はますます強まり新しいスタイルへの期待感もしっかり根付いてしまう

歴史家たちはこう語っている菊池幽芳ほど日本文学界で重要人物はいないとまた一方ではしかしその影響力にも限界があったと指摘する声も少なくない年この矛盾した評価体系はさらに強化された新しい波となる若手作家達によって変化しつつあった日本文学シーンその流れにつまずいてしまう存在へ転落する危険性すら孕んでいたのである

そして運命的とも言えるこの年末小さながんばりました と言わんばかりに最後まで活動し続けようと努めましたそれでもなお不運とも思える出来事には逆転不可避だった悲しみそれすべてと言えば良いのでしょう しかしそれでも過ぎ去った日について振り返ることでしか理解できぬ部分も多かったようです

年月日ついにその幕引きを迎えました霊的及び身体的両面で苦痛との対峙して過ごした晩年同じ月日の中でも追憶というテーマとも呼ぶべき言葉によっと反省・振返その背後になる主題群へアクセスできぬままとなる可能性がありますねただ然しながこちら側無関係です一筋縄では行かなかった期間終焉迎える結果明確なる物語生成となりましたそして以降年以上経つ現在でもその足跡残しています今日でも彼女菊池は私達心象風景共鳴ふあり未解決及び課題再考促され続けています