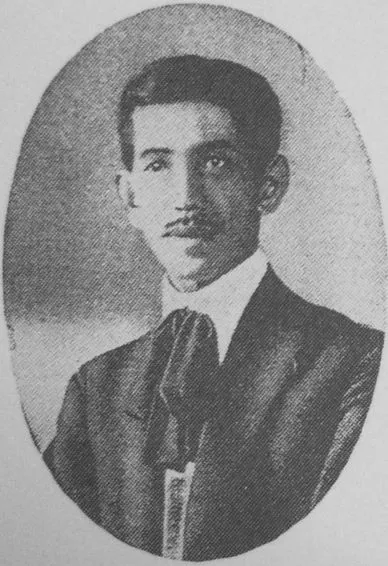

名前: 鈴木三重吉

生年月日: 1882年

没年: 1936年

職業: 児童文学作家

年 鈴木三重吉児童文学作家 年

鈴木三重吉彼の名前は日本の児童文学における象徴的な存在として語り継がれています年彼は静岡県に生まれましたしかしただの普通の家庭に育ったわけではありませんでした幼少期から物語への強い愛情を抱き周囲の大人たちが語る昔話や民話に夢中になっていたと言われています

ある時彼は古い本屋で見つけた一冊の絵本に心を奪われましたその絵本には色とりどりのイラストと共に不思議な物語が描かれていました鈴木はそれを読みふけり自分もいつか子供たちに夢を与えるような物語を書きたいと強く思ったことでしょう

その後彼は東京大学で文学を学びながらその情熱をさらに深めていきますしかしそれにもかかわらず作家として成功するには苦しい道でした初めて発表した作品は多くの批評家から冷淡な評価を受けたもののその挫折によって彼が諦めることはありませんでした

年大正デモクラシーが続く中で鈴木三重吉はついに自らの手でこどもの文学を創刊しますこの雑誌には新進気鋭の作家たちによる子供向けのお話や詩が掲載され多くの子供たちや親たちから絶賛されましたここで彼は自分自身を確立し始めます

しかしながらその成功にも関わらず日本社会全体が戦争へと向かう過程では非常に厳しい状況下に置かれることになります年代初頭日本国民全体が戦意高揚という名目で教育内容や文化活動にも大きな影響を受けていましたその中でも鈴木三重吉はいわゆる国家主義的教育の流れとは対極的な立場を取りますそれだけではなく子供に焦点を当て人へのメッセージ性も持つ作品を書いていました

この時期多くの人が暴力や戦争という現実から目を背けていた中で鈴木氏による子供向け文学には希望と勇気が溢れていましたおばあさんのおじいさんという作品などその内容は暗い現実とは裏腹に生きることへの喜びや夢を見ることについて教えていましたもしかするとこのメッセージこそが読者との深いつながりとなったのでしょう

そして年日本終戦後大きな混乱期にも直面しますそれでもなお鈴木三重吉はいち早く新しい文学スタイルへの挑戦者となりましたこの変化する社会背景とは裏腹に自身の記事やエッセイなども発表し続け人とのコミュニケーションの場として活用しましたまた童心社という出版社も設立し多くの優れた児童書刊行へ尽力したことで知られています

ところが皮肉なことにこのような努力も長続きせず多忙だった彼の日常生活には健康面で大きな不安要素が影響していましたそして年新潟市へ移住する直前不幸にも病床についたまま世を去りますその死去の日付年月日これは日本児童文学界のみならず多くの読者衝撃的だったことでしょう

記者会見でも言及された通り彼こそ日本近代児童文学界そのものだったと多く引用されていますその遺産とも言える数のお話や詩によって小さな子供から大人まで感動させ続けていますあそぼう二ひきのようなお話では特有な韻律感覚とリズム感それだけではなく愛情深いテーマ性がありますそして現在でもこれらは学校教科書など様な媒体で利用されている事実があります

またこのようなお話とは異なる視点として考えさせられる点がありますそれこそ今日私たち自身高度情報化社会・人工知能の進展という新しい時代背景へ対応すべく自身の日常生活・価値観・思想について再考察しているとも言えるでしょう昔懐かしいお話これ自体便利さばかり求め続けそれ以外何も得ない事態となってしまう危険性すら孕んだ時代です

最後まで希望忘れぬ姿勢それがおそらく鈴木氏から私たちへ送信されたメッセージなのかもしれません