生年月日: 1865年(慶応元年5月5日)

名前: 飯沼慾斎

職業: 本草学者

生年: 1783年

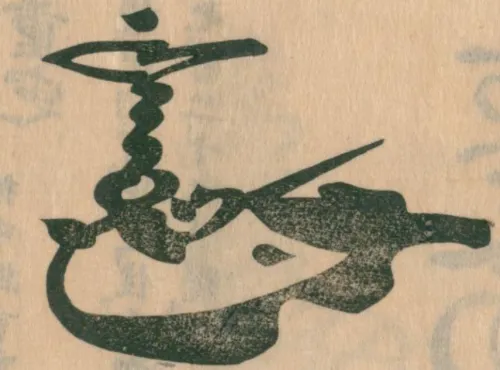

年慶応元年月日 飯沼慾斎本草学者 年

年の春慶応元年の月日日本の歴史において新たなページがめくれようとしていたこの日飯沼慾斎という名の男がこの世を去った彼はただの学者ではなく本草学という分野でその名を馳せた存在だった彼は年に生まれその人生は知識への探求心と時代を超えた自然との調和を求める旅路であった若き日の飯沼は自らの手で自然を観察しそれについて学ぶことに情熱を燃やしていたしかしそれは単なる趣味ではなかった彼は江戸時代末期日本における西洋医学や科学的知識の流入が進む中その中でも特に本草学つまり薬草や植物に関する学問に身を投じていったそれにもかかわらず当時は依然として伝統的な医療体系が根強く残っており多くの場合西洋医学への抵抗感もあった皮肉なことに飯沼が活動するこの時代背景には伝統と革新という二つの力が対立していた彼自身もまたこの緊張関係から逃れることはできずその影響を受けながら成長していったのであるその一方で彼は本草学の重要性を広めるため多くの著作や講演活動にも取り組み日本各地へと足を運びながら人と交流した実際飯沼慾斎による本草綱目はおそらく彼の最も知られる業績だろうこの書物には日本国内外から集めた多様な植物について詳細な記述がありそれだけでなくそれぞれの植物が持つ薬効についても言及されているその内容は当時としてみれば画期的であり西洋医学との架け橋とも言えるものだったそしてこの書物によって多くの人が自然と薬草への理解を深めていったのであるしかしこの成功には裏側もあったそれにもかかわらずその影響力ゆえか多くの場合周囲から批判や誤解も受けたようだ外国から来た新しい医術に対する敵意や懐疑心こそあれど自身の信念すなわち自然との共生こそ大切だという考え方には揺るぎないものがあったこの点について議論する余地もあるだろうしかし誰もが簡単には乗り越えられない壁だった晩年になるにつれて飯沼自身はいわば最後まで逆境と戦う姿勢を貫いていたと言えるそして年この地球上から姿を消すその瞬間まで自身の研究成果や理念への情熱はいささかも衰えることなく燃え続けていたと思われる彼の日は孤独ではあったかもしれないそれでも確かな足跡と遺産特に後世への教訓 を残したのである記者会見など存在しない時代背景だからこそ一部ファンによれば彼こそ真なる科学者として語り継ぎたい思いも強かったようだそして今現在本草学という分野自体その重要性や意義について再評価されつつある現代社会でも飯沼慾斎という名前を見る機会は少なくないまた人間とは何か どう生きるべきなのか これら普遍的テーマについて多く考察させてもいる今日でも日本各地には本草学者として名高い先人たちへ敬意を表す場面がありますしかし皮肉にもその数百年後となって初めて改めて注目されたことでー 直接影響されたと言われる医療体系との摩擦問題など一切無視され続けていますこの矛盾はいまだ解消されず未熟とも思わせますね年代後半以降新しい知識欲求旺盛になってきましたし日本全体として農業改革・商業発展等様動き起こっていましたそのため自国文化の復権なんて動きまで出始めています歴史と未来どう結びつけ 誰より早かった故人達のお陰です今なお緑豊かな景色広げ生息しております山河・風土と共存 それゆえこそ今私達必要不可欠 時間経過した後振り返ればまさしく彼自身選択肢模索し続け愛した世界観なのです