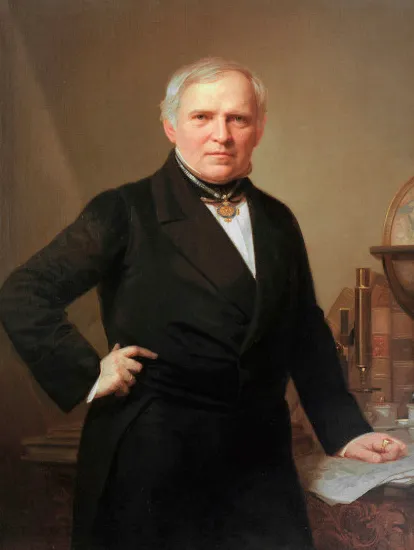

生年月日: 1867年

没年月日: 1922年

身分: 皇族

名前: 東伏見宮依仁親王

年 東伏見宮依仁親王皇族 年

年華やかな皇族の一員でありながら複雑な運命を背負った東伏見宮依仁親王がこの世を去った年に生まれた彼は日本の歴史において特異な存在であり続けた彼は皇族として誕生し天皇家の血筋を引く者として多くの期待と責任が課せられていたしかしその道筋は決して平坦ではなく時には運命による試練が待ち受けていた

若き日に依仁親王は武士道精神に深く影響を受けた皇族としての教育を受ける中で西洋文化との接触も経験したそれにもかかわらず日本の伝統や価値観を重んじる姿勢は変わることがなかったこのような背景からおそらく彼は未来の日本に対して大きな影響力を持つ存在になると考えられていた

しかしそれにもかかわらず彼自身の人生には幾つもの波乱があった特に大正デモクラシーという新しい風潮と共に日本社会全体が変わろうとしている時代背景は彼にとって非常に難しい局面となった政治的混乱や経済的困難が国民生活を脅かす中依仁親王は何度も自分自身と向き合う必要があった

年代初頭には既に日本国内外で様な意見や動きが見え始めていたそしてその矢先には第一次世界大戦という歴史的事件も控えていたこの戦争によって日本は一時的には繁栄する機会を得たもののその影響は後まで尾を引くことになり多くの人の日常生活にも暗い影響を及ぼしたしかし皮肉なことにこの不安定さこそが依仁親王自身に新しいチャンスとなって現れたのである

年代初頭彼はその豊かな知識と教養から多方面で活躍し始めた特に文化事業への支援や国際交流促進など新しい形態で国民との絆を深めようと試みたその過程では多くの人との出会いもあっただろうしかしこの活動はいざ実行される段階になるとそれぞれ異なる利害関係者との調整が不可欠だったため一筋縄ではいかなかったことだろうそしてそのことで多大なストレスとも戦わなくてはいけなくなる

晩年自身の日記から読み取れるように私は本当に何か意味あることを書いているのだろうかという疑問すら抱いていた可能性すらあるそれでもなお生涯を通じて独自性や気高さを忘れない姿勢には多くの支持者から称賛され続けたまたおそらくその孤独感こそ自身への反省なのだろうと語る向きもある一方では高貴なる使命感ゆえによって自己犠牲的精神も伴い続けていたとも言われる

そして迎えた年月日人への期待や思いとは裏腹に静かなる死去その瞬間まで懸命だった姿勢ゆえ追悼式では多くの人がお別れするため集まった長年愛され続けてきた皇族だからこその人間味溢れる最後だったと言えるだろうただその背後には当時切り離せない社会情勢との葛藤も感じ取れる部分でもあった

残された遺産

今なお東伏見宮依仁親王について語り継ぐ声がありますそれぞれ異なる視点から評価されている今日でも彼ほど文化振興につながりを持つ人物はいないと言われています実際日本各地で建設された文化施設や博物館などにはその名残を見ることがありますしかし同時期他国でも起こっていた権力抗争などへの無理解とも言える無関心さゆえ一部から非難され続ける部分も少なくありませんでした

現代とのつながり

彼亡き後年以上経とうともなお日本社会へ与えている影響力について再考する場面があります少し離れて見ることで明確化できる価値観が求められている昨今更なる考察へ挑むべきなのかもしれませんそして皮肉にも名前だけ取り上げてもその真意まで届いていない現状について議論する声さえ聞こえる状況ですどんな逆境にも屈せず立ち向かった努力家として記憶されればそれだけでも十分でしょうただひとつ言える事故人曰く私達一人ひとりには潜在能力がありますというメッセージだけは色褪せず伝承されています