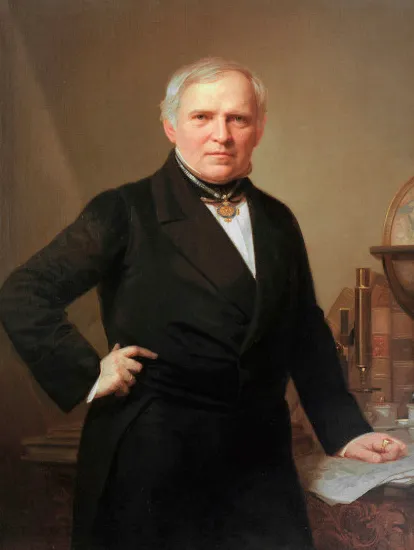

名前: 小山作之助

生年: 1864年

没年: 1927年

職業: 作曲家、教育者

年 小山作之助作曲家教育者 年

彼の名は小山作之助年に誕生し音楽の世界で大きな足跡を残したこの時代日本は急速に西洋文化を取り入れつつあったが彼はその流れの中で独自の音楽スタイルを確立していくことになるしかしその道は決して平坦ではなかった若い頃彼は日本の伝統音楽に魅了される一方西洋音楽にも深く傾倒していたある日彼が初めて西洋楽器を手にしたときその響きに心を奪われたというもしかするとその瞬間が彼の人生を変える契機だったかもしれないそして彼はその後作曲家としてだけでなく教育者としても多くの人に影響を与える存在となっていった教育者としてのキャリアが始まると小山は次第に自らの教育理念を打ち立てていく例えば日本初となる音楽学校を設立し多くの若者たちに西洋音楽と日本伝統音楽との融合について教えたしかしこの試みには様な反発もあったそれにもかかわらず彼は信念を貫き続けたそして生徒たちへの熱心な指導や情熱的な授業から多くの優れたミュージシャンが育っていった皮肉なことに小山自身が育て上げた弟子たちにはその後さらなる高みへ進んだ者も多かったその一方で自身が世間から評価されるまでにはかなり時間がかかったと言われているそれでもなお自らのスタイルや考え方への確固たる信念は揺らぐことなく持ち続けていたようだこの姿勢こそが多くの人から愛され続ける理由だったと思われる時代背景を見ると日本全体が戦争や政治的不安定さによって揺れていたこの混乱した社会情勢とは裏腹に小山作之助は平和的なメッセージや希望を歌う作品を書き続け人の日常生活に安らぎと励ましを提供したおそらくそれこそがアーティストとして重要な役割だったとも言える年小山作之助という名曲家は年という長寿ながらこの世を去ったしかしながら今でも彼によって育成された多くの弟子たちは日本全国各地で活躍し続けているその影響力はいまだ色褪せないあるファンはいこう語った私達ミュージシャンとして成長できた理由それこそ小山先生のおかげだそして年現在小山作之助について語る際には伝統と革新の二つ側面から振り返る必要があるその教えや作品はいまだ多くのお茶会や学校行事などでも用いられているそして多種多様なジャンルへアプローチするため西洋音楽と日本文化との橋渡し役となり得ただろうその意味では現代社会にも通じるテーマだったと言えるまた最近では小山作之助氏ゆかりの地でさまざまなコンサートイベントも開催されその名声や功績について再認識する動きも見受けられるそれだけではないなどでも若い世代によって情報共有され多様化する文化との関連性について議論されている本当に必要なのは新しい表現方法なのだと語気強めるクリエイターも少なくない小山作之助氏亡き後年経った今でもその精神的遺産によって育まれるクリエイティブ・コミュニティーを見るにつけアートというものがおよぼす影響力について考えさせられる一方では時代背景や技術革新によって変わりゆく世界観にも触発されながら新しい視点から過去を見る重要性それこそ我すべてへのメッセージとも言えるだろう