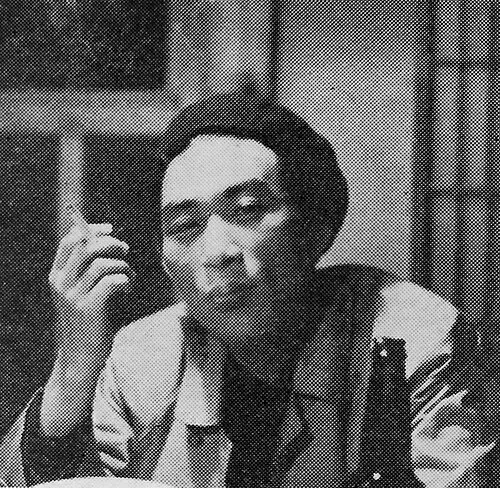

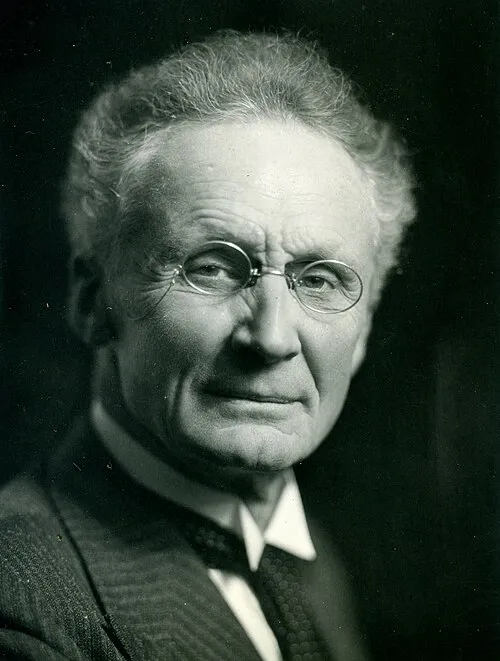

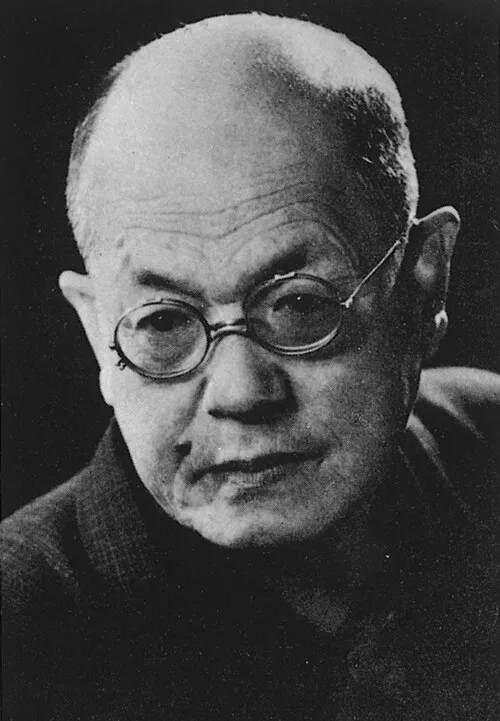

名前: 武者小路実篤

生年月日: 1885年

死亡年: 1976年

職業: 小説家

年 武者小路実篤小説家 年

武者小路実篤孤独な文士の物語

年東京の下町に誕生した彼は将来の文士としての運命を背負っていたしかし幼少期の彼は家族や周囲との関係において常に孤独を感じていたこの感情が後に彼の作品へと繋がっていくことになる

彼は大学で法律を学びながらも文学への情熱を捨てきれず小説を書く道を選ぶ年代末日本文学界に突如現れた新しい風それが武者小路実篤だったしかし世間から期待される成功とは裏腹に彼は自身のスタイルやテーマについて常に葛藤し続けた

年には友情という短編小説を発表し一躍注目を浴びるこの作品では人間関係の儚さとその中で失われるものについて描かれていたしかしそれにもかかわらず彼自身は人間関係からますます疎外されていった作家として名声が高まる一方で自身の内面には深い闇が広がっていたからだ

皮肉なことにその人気によって引き起こされた嫉妬や誤解もあった友人たちとの関係が緊張し始め多くの場合一人で過ごす時間が増えたそしてその孤独感は次第に執筆活動にも影響を与え始めたある評論家は彼こそ真剣な孤独という名作を書いていると語ったこともあるその言葉には多くの真実が含まれていたと思われる

年実篤はついに自ら設立した白樺派という文壇グループと共に活動するようになるこの派閥では人道的思想や理想主義的なテーマへの探求心から新しい表現方法へ挑戦する仲間達と出会ったそれでも尚実篤自身は内面的な葛藤から逃れることができなかったおそらくこれは自身の日常生活と創作活動との乖離によるものだった

その後数年間白樺の名による雑誌でも多くの記事を書くことになりその活動によって様な社会問題について考察する機会も増えたしかしそれにもかかわらず実際にはこの時期にも心の奥底では絶えざる不安定さと向き合わざるを得なかった

年になると新訳ハムレットなど翻訳業務にも取り組み始め新たなる文学的挑戦へ舵を切ったそれまで日本語で表現されていない多くの作品を紹介しようとしていたその姿勢には尊敬すべき点もある一方おそらく当時の日本文化への疑問符とも言えるだろうしかしこの選択肢すらもまた空虚さへ向かう道となり得たと言える

年代初頭多くの記事を書き続けながらも精神的疲労感から次第に遠ざかり私を再評価する方向へ向かうようになるそして年母という自伝的小説を書き上げ多大なる反響を呼んだこの本では母親との思い出や愛情について綴り自身の日常生活から得た教訓とも言える内容となっているしかしその裏側には隠れた痛みと喪失感が息づいていたと思われる

戦争という混沌

戦争勃発後日本全体が混沌とした状況になりつつあったそして年日本敗戦という歴史的出来事によって国民心理もまた大きく揺れ動いてしまう武者小路実篤自身もこの激動する時代背景から逃れることのできない立場だったしかし皮肉なことにこの状況こそ逆境から生まれる新しい創作意欲につながったとも言えるその頃より無題など多様な短編小説を書き続け生涯最後まで執筆活動への情熱だけは持ち続けていた

死後の影響

年大正・昭和という二つ半世紀近い人生を経て旅立つ彼という存在そのものより重要なのはおそらく何を書くべきだったかという問い残して逝ったことでありその著作物群はいまだ色褪せぬ価値として残され続けているまた死後数十年以上経過した現在でも新しい視点で再評価された著書群を見る機会がありますそして今日でも若手作家達への影響力として強烈につながっていますあぁ不思議だ

現代との接点

こんなおしゃれバイアスなど日投稿している若者達ですがおそらく本質的には同じ課題とも向き合っていますよね果敢なる自己表現コミュニケーション不足不安定さ例えば今流行り具合とか見渡して見る限り本当に大切なのかなそんな声なんじゃないかないいねボタンひとつ取れば済むわけじゃなくそういう気持ちは今なお色濃く息づいていますよねそしてこの文士特有の生涯通じても未解決でしたよね