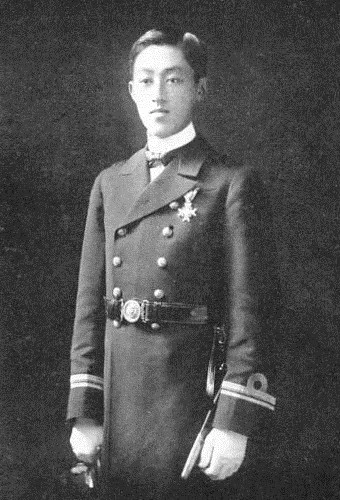

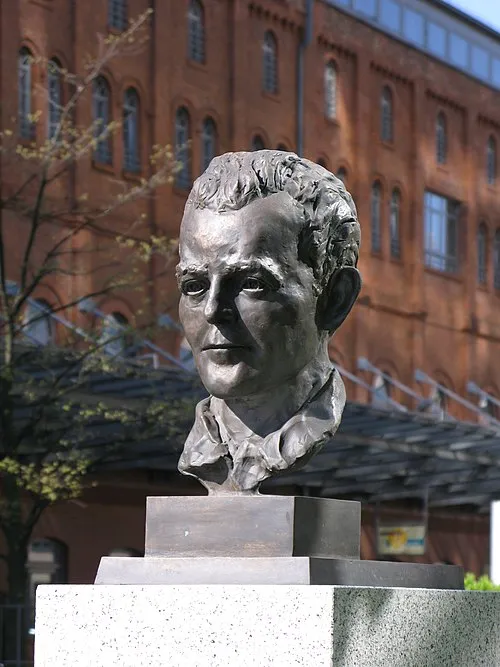

名前: 高橋掬太郎

職業: 作詞家

生年: 1901年

没年: 1970年

高橋掬太郎の物語

高橋掬太郎は年に日本の東京で生まれた彼の人生は言葉を使って人の心を動かすという特異な才能によって彩られていた幼少期から詩や歌に親しみ言葉が持つ力に魅了された彼は次第に自らも歌詞を書くようになった

しかし高橋が作詞家として名を馳せるまでには多くの試練が待ち受けていた青春時代高校卒業後すぐに就職したもののその生活には退屈さを感じていたその後音楽の道へ進むことを決意し苦労しながらも独学で作詞技術を磨いていった

年代日本が戦争に突入する中高橋は自身の作品を通じて人の心情や希望を表現し始めるしかしそれにもかかわらずその歌詞には社会への批判的な視点も垣間見えるようになり多くの支持者と同時に反発者も生まれた

おそらく彼が最も注目される瞬間は年代初頭だったこの時期高橋は一世を風靡する多くのヒット曲を書き上げその中でも青い山脈は特別な存在となったこの曲は日本全国で広まり人の日常生活と深く結びついていった

皮肉なことに成功が続く中で高橋自身は孤独感と闘うことになった華やかな舞台裏では自身が創り出した美しいメロディーとは裏腹に自分自身との葛藤が続いていた それでもこの孤独こそが彼をさらなる創作へと駆り立てたとも言えるだろう

転機となった年代

年代になると高橋掬太郎はますます注目される存在となっていったその成功にも関わらず一部では商業主義に対する批判もあったしかしそれにもかかわらず彼は自分自身とそのスタイルを貫き通したさらに重要なのは高橋掬太郎という名前だけではなく日本音楽界全体への影響力が増していったことである

あるファンによれば彼の歌詞にはいつも何か深いメッセージが隠れているそれぞれの曲には物語がありますと語っているこのような観点から見ると高橋掬太郎とはただ単なる作詞家ではなく一種の詩人として評価されるべき人物なのだろう

今日まで受け継ぐ文化的遺産

ともあれ高橋掬太郎亡き後数十年経過した現在でも彼の影響力はいまだ衰え知らずだ青い山脈は今でも日本各地で耳にすることのできる名曲として演奏され続け多くの場合新しいアレンジや解釈によって再生されているまた新世代アーティストたちによって取り入れられるなど多様性あふれる表現へと昇華しているおそらくこの事実こそ高橋掬太郎という人物が残した最大級の遺産と言えるだろう