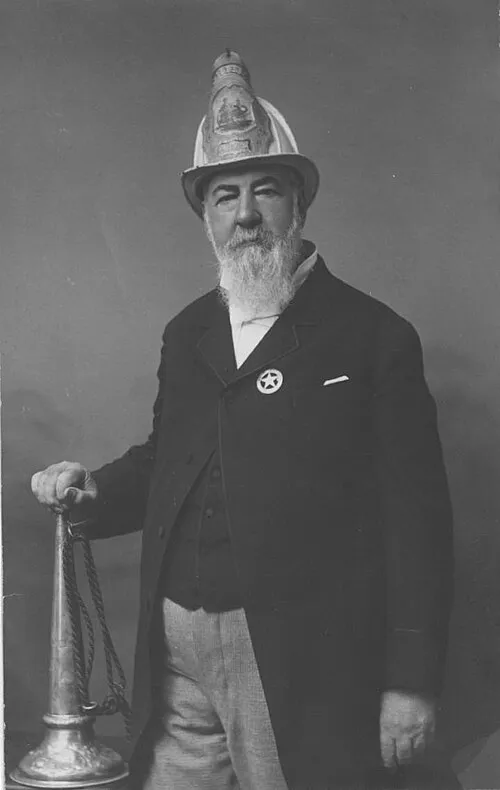

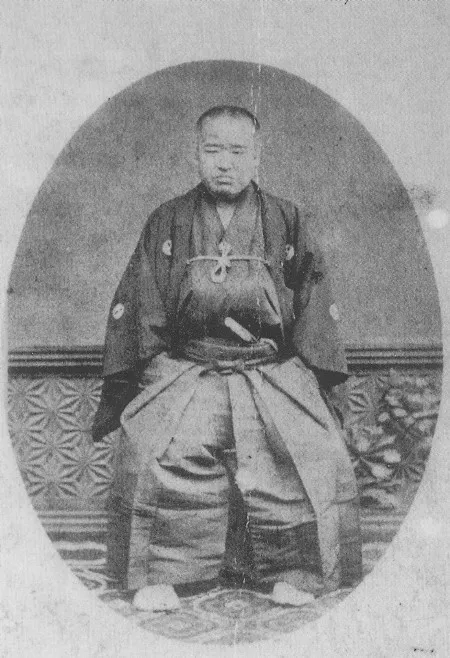

松平定敬

国籍: 日本

死亡日: 1908年7月12日

年 松平定敬桑名藩主京都所司代 年

松平定敬は年に生まれたこの時江戸時代の日本はすでに外圧にさらされており彼の人生はその変革の波の中で進んでいくことになる若き日の彼は桑名藩主として藩政を担うことになり地方政治の中で貴族や庶民との対話を求める存在だったしかしその後彼が京都所司代に任命された際には幕末という激動の時代が彼を待ち受けていた

明治維新を前にして松平は権力と責任を背負うことになった藩主として多くの試練に直面しながらもそれにもかかわらず彼は地域経済や教育制度の改革に努めたその背景には自身が育った桑名藩という土地への深い愛着があっただろう皮肉なことにこの努力は幕府からの信任状によって評価される一方で一部では反発も招いた

例えば多くの貴族たちが旧来通りの支配方法を好む中松平定敬は近代化へ向けた道筋を見出そうとしたこの判断が故郷への道標となるかもしれないと多くの人が期待したしかしそれでもなお伝統的な価値観との衝突は避けられずおそらくそれこそが松平自身にもストレスとなっていた部分ではないだろうか

年日本国内では明治政府への移行期が訪れ大きな転機となった松平定敬もその流れから逃れることのできない運命だった当初新政府から与えられた役割によって中央政界へ進出するチャンスを得たもののこれまで培った地方政治で得た知識や経験とは異なる新しい価値観との調整を強いられる場面もあったそれにもかかわらず彼は自ら成長し続ける必要性を感じ取っていた

特筆すべきなのは幕府と新政府という二つの立場から捉えようとした当時その様子には困惑する姿も見受けられるただしこの過程こそが歴史家たちによって変革者として称賛される所以でもある議論として残るポイントには果たしてこれほどまでに多様な視点から理解できる人物だっただろうかという問いも含まれている

年には廃藩置県政策によってその役割も終わりその後松平定敬はいわば失われた地位をどう扱うべきか悩む時間へ突入するしかし皮肉なことにこの経験こそ生涯続く人間関係や信用作りにつながっていったとも言える考えてみれば一度失われても戻せないものそれゆえこそ周囲とのつながりや自分自身への反省など多様性について理解する機会になったとも推測できよう

晩年になると私だけではなく多くの日良心的に尽力した人の存在について言及し始め自身だけでは解決できない問題について思索する姿勢へ変化していくおそらく自身の日常生活でも地域社会との関わり合いや将来へのビジョンなど一層重要視されていたことでしょうそれゆえ我は共存共栄という理念によって結びついていると表現した部分にも共感者が少なくなかったと聞いている

松平定敬は年その人生を終えるその死去から数十年以上経過した現在でも残された遺産特に地方政治への影響力や地域社会重視は語り継がれており多様性ある日本社会形成への貢献として評価されているまた今日日本各地では多彩なイベントや文化活動がありますその中には必ずと言えるほど地域との連携が重要視されていますね

実際現代日本でも伝統や文化を大切にすると同時それぞれ異なる背景・価値観・目的意識など多様さがありますそして今日なお人の日常生活で経験され続けているテーマこそ歴史的偉人達のお陰です