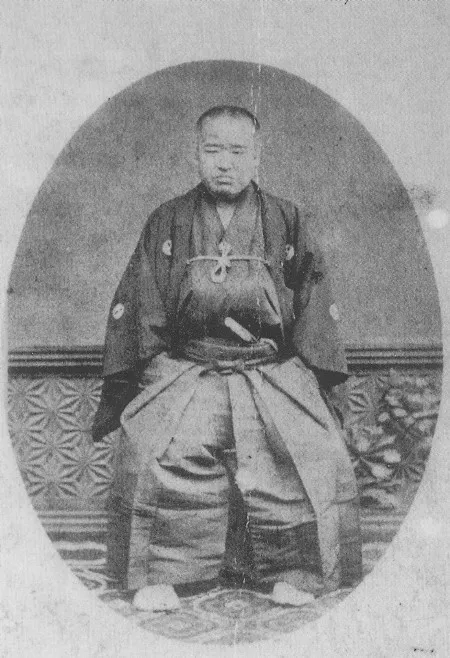

巖谷一六

国籍: 日本

死亡日: 1905年7月12日

年 巖谷一六官僚書家 年

彼の名は巖谷一六年江戸時代の終わりに生まれ激動の時代を生き抜いた日本が近代化へと向かう中で彼は官僚としてその舞台に立つこととなったしかしこの役割を持つことで彼は多くの矛盾と対峙する運命にあった巖谷一六は学問への情熱を持ち特に書道には深い愛情を注いでいた若き日彼は筆を握りしめその美しい字形によって心の叫びを表現していたそれにもかかわらず官僚としての日常には多くの束縛が待ち受けていたおそらく彼が最も苦悩した瞬間は自身の創造性と国家への忠誠心との間で揺れ動いていたと考えられる年代日本が西洋列強に対抗すべく変革を求める声が高まる中で巖谷一六もその流れに乗る形で官僚として頭角を現したしかしながらその道程には試練が待ち受けており多くの反発や困難な決断が彼を襲ったことだろうそれでもなお彼は自らの信念を貫こうとした明治政府成立後日本社会全体が急速な変化を迎える中で一六は新たな制度設計や行政改革にも関与することになるしかしこのような背景からも理解できるように大きな歴史的転換期には必ず権力闘争や政治的陰謀が絡むものだ実際一六自身も周囲から孤立し多くの場合自身の意見や信念よりも上司や同僚との関係性によって翻弄されてしまう場面があった皮肉にもその影響力とは裏腹に一六自身は書家として名声を得たわけではなかったその業績はいまだ評価されないままでありおそらくそれゆえに生涯通じて何度も挫折感や無力感に苛まれただろうさらに言えば新たな書風や技法への挑戦こそあれどそれらを書道界へ浸透させる環境づくりには至らずその夢破れてしまったという点でも悲劇的だったと言える晩年になるにつれて一六は自分自身について深い内省を重ねたことでしょう果たして私は本当に何者なのかと問い続けながらそれでもなお日本社会全体として見るならば官僚制度という大枠には貢献しているこのように見れば一見すると成功者とも思える存在だったかもしれない年この年一六は静かに幕を閉じた長い人生だったしかし果たして満足感ある人生だったと言えるのでしょうか少なくともその死後にも残された書道作品から感じ取れるものがありますそれぞれの文字には独自の生命力がありますそれゆえ現在でも人は彼について語り継ぎますその背後には当時日本社会が抱えていた問題や個人との葛藤など多面的な要素があります今から約年以上前人は何気ない日常生活さえ安定せぬ不安定な時代背景でしたそして今日巖谷一六という名こそ知名度こそ薄いものですがそれでもその存在感はいまだ色褪せません私たちはどんな未来を見るべきなのかこれは歴史から学ぶ重要性ですその教訓とは即ち人間味溢れる個人同士との関係性ではなく本当になすべき使命について考察するためですこのようにして皆さんの日常生活にも影響与えている過去とは絶対切り離せぬものですね