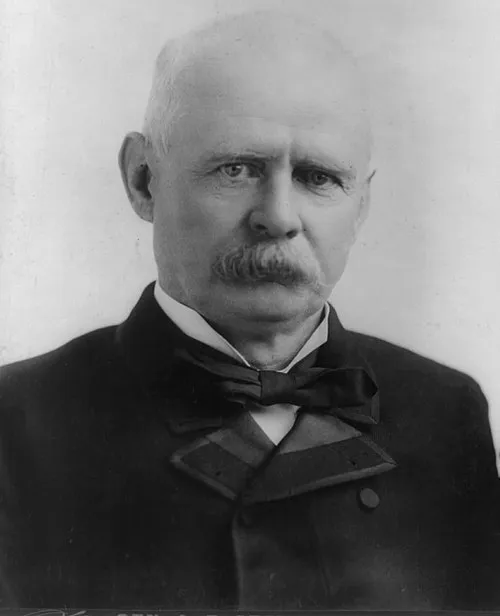

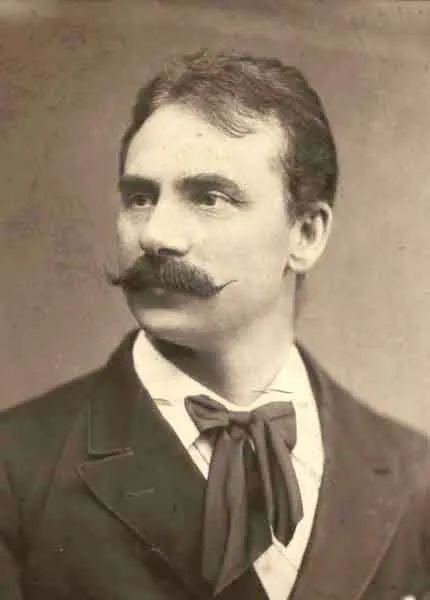

名前: 幸田延

職業: 音楽家

生年: 1870年

没年: 1946年

年 幸田延音楽家 年

幸田延という名は彼の音楽が時代を超えて響き渡ることを示すかのように年のある日静かに歴史のページから消え去りましたしかしこの瞬間こそが彼の人生と業績を振り返る絶好の機会でもあります年に生まれた彼は日本近代音楽の先駆者として知られていますその人生は国と文化が変わりゆく激動の時代を反映していました若き日の幸田延は自らが育った環境から多くの影響を受けました音楽的な才能は早くから現れ家庭では日本伝統音楽や民謡に親しみながら育ちましたそれにもかかわらず西洋音楽への興味が次第に強まりさらに学問として深めていく決心をしました皮肉なことに彼自身が最初に西洋音楽と出会った場所それは当時新しい風であった欧米との交流から得たものだったとも言えるでしょうしかしその道は平坦ではありませんでした幸田延は日本が西洋文化を取り入れる過程で自身も試行錯誤しながら様なスタイルや技法を探求しましたそれでも彼は独自性を失うことなく自身の作品へと昇華させていったわけですおそらくその独自性こそが後世への大きな遺産となると言えるでしょう年代初頭には多くの作曲家たちとともに日本独自のクラシック音楽というジャンルを形成する一端となりますこの時期には特に若い世代への教育にも力を入れており新しい世代へ日本音楽と西洋音楽との融合した形で伝えていきましたその活動によって多くの弟子たちも育て上げることになりますそれにもかかわらず戦争という混乱した社会情勢によって彼自身も揺さぶられることになります当時日本社会全体が軍国主義的な雰囲気に包まれていたため平和や文化芸術への関心も次第になくなっていったようですおそらくこの状況下で活動することには相当な苦痛も伴っただろうと想像されますそれでもなお彼は信念を持って創作活動を続けその作品には一貫して愛国心や人間愛など普遍的テーマが織り込まれていました年多大なる影響力を持つ存在として幕引きを迎えた幸田延その死後もなお孤高の作曲家として位置づけられる運命となりました皮肉なことにその死去後数年以内には新しい世代による再評価がおこりますこれまで地味だったと思われていた作品群にも光が当たり始め日本音楽界において欠かせない存在として認識されるようになりましたこの評価転換には多くの熱心なファンや研究者たちによる努力も影響したと言われていますさらに考察するとおそらくこの復興運動こそ彼自身のおかげなのだろうとも感じざる得ませんつまり良質なる作品はいずれ必ず評価され続けていくだろうというメッセージでもあるのでしょうしかしながらそれまで生き続けることで本当に自分自身への理解者や支持者を見る機会すら与えないままであった点について多くの場合悔いる思いや不満などあった可能性がありますその点について考えると本当に複雑です今日では西洋音楽との融合のみならず日本固有文化への再認識とも結びついている状態があります果たしてそれぞれどんな形でその交差点となり得ただろう多様化する現代社会だからこそその問い掛けはいっそう重要視されていると言えますそして今また新しい創作活動へ向けても刺激的要素となり得れば良いですね結果として幸田延氏について論じても一朝一夕で語れるものではありませんただ一つ確実なのはその名が未来へ繋ぐ新しい旋律として私たちの日常生活中どこかで聞こえて来そうだということでしょう