2022年 - ウイスキー戦争終結。

‹

14

6月

6月14

世界献血者デーに寄せる思いとその重要性

世界献血者デーは、毎年6月14日に祝われる日であり、全世界の献血者に感謝の意を表し、献血の重要性を広めることを目的としています。この日は、献血によって生命が救われる事実を再確認し、人々に定期的な献血の必要性について啓発するために設けられました。2004年から国際赤十字社やWHO(世界保健機関)の後援によって始まり、今日では多くの国々でさまざまなイベントが開催され、多くの人々がその意味を理解しようと努めています。特に重要なのは、「誰もが必要な時に安全な血液製剤を手に入れられるように」という理念です。この理念は、高齢化社会や交通事故、病気などによる医療ニーズ増加に対する答えでもあります。歴史的には、多くの人命が無駄になってきた背景があるため、この日は非常に象徴的です。例えば、一部地域では医療機関へのアクセスが限られており、適切な治療を受けられないことがあります。そのためにも自発的かつ無償で行われる献血活動は不可欠です。愛と生命:つながり合う運命この特別な日には、「愛」と「生命」が交錯する瞬間があります。街角で見かける赤いテント、その中にはたくさんの人々がお互いを支え合っています。「あなたのおかげで彼女は生き延びた」、そんな声が響き渡ります。その声はただ単なる感謝ではなく、生死を分ける運命共同体への呼びかけでもあります。温かな日の光が差し込み、人々の顔には笑顔とともに緊張感も漂います。また、この日は地域コミュニティとのつながりも強調されます。近所のおじいさんや若い学生たち、それぞれ異なる理由から集まります。「私もあの日、大切な人を失ったから」と、一つ一つの物語が交わり、新しい友情や理解へと繋げていく様子を見ることができます。そしてそこから生まれる新しい絆こそ、この日ならではのお祝いなのです。夜明け前…希望という名の約束日本では1998年よりこの日にちなんだ「献血の日」が制定されており、その周知活動としてさまざまなイベントやキャンペーンがあります。「夜明け前…」とは、人々がお互い助け合うためには何か小さな行動から始めようという意味合いがあります。暗闇から光へと移行するこの瞬間こそ、新しい希望への第一歩と言えるでしょう。考えてみれば、自分自身だけでなく他人にも利益になる行動というものは、本来自然体として私たち内在している能力なのかもしれません。それぞれ異なる背景や生活環境を持ちながらも「誰か」を思いやる気持ちこそ、この世代でも大切なのだと思います。それぞれお互いのお話し合いや出会った瞬間、それ自体が新しい物語となって人生へ色彩豊かなタッチポイントとなります。子供の思い出帳:純真無垢な善意子供たち: "私は大好きなおじさん・おばさんのお手伝いしてあげたい!" "毎月1回は絶対来てね!その時まで元気でいてね!" "どんな理由でもいいよ、お母さん、お父さんみんな笑顔になれるならそれだけ嬉しい!”純真無垢:This innocent enthusiasm often turns into the very foundation of community spirit. The laughter, questions, and genuine smiles from children remind us that every drop counts—each drop symbolizes life, love, and hope for a future where generosity reigns supreme.結論:勝利とは何だろう?"しかし、勝利とは何か?ただ自分自身だけでは達成できない目標なのだろうか。それとも土壌に蒔いた種となり、大地で根付いて花開く未来像なのだろう?" 血液提供者一人ひとりによって築かれる未来、それこそ希望ある明日への架け橋と言えるでしょう。この日だけでなく、生涯通じてこの精神的価値観を忘れてはいけません。また、多様性溢れる文化との共存共栄も今後ますます大切になります。そしてその中には不変不屈など精神文化とも言えるものがありますので、自ずと未来への道筋は繋げられてゆくことでしょう。...

フラッグデーとは?アメリカの国旗を祝う重要な日

フラッグデーは、毎年6月14日にアメリカ合衆国で祝われる特別な日であり、この日は国旗が正式に採用された日を記念しています。1777年のこの日に、第二次大陸会議は星条旗のデザインを定めた宣言を採択し、その瞬間からアメリカの自由と独立の象徴としての役割を果たすこととなりました。この国旗には、13本の赤いストライプと50個の白い星が描かれており、それぞれが州や植民地を表しています。フラッグデーは単なる祝祭ではなく、愛国心や国家への忠誠心を再確認する重要な機会でもあります。この日は家族や友人が集まり、パレードやセレモニーなどが開催されることで、人々は共にこの象徴的な日の意義について考えることができます。歴史的には、この日が法定休日ではないにもかかわらず、多くの市町村で公式行事が行われてきました。また、この日はさまざまな地域社会で学校や団体によって教育的活動も行われるため、若い世代に対する教育的価値も持っています。風に舞う星条旗:愛国心という名のリズム青空に映える星条旗、その姿はまるで自由への呼びかけ。風になびくその生地には無数の夢と希望が詰まっています。「私たちは一つ」そんなメッセージを伝えているようです。この日、人々は公園に集まり、BBQを囲みながらその瞬間を楽しむ。一口目のハンバーガーから感じるジューシーさ、その周りで笑い声とともに響く花火。その音色は、人々一人ひとりの心臓鼓動とのハーモニーとなって夜空へ散ってゆく。夜明け前…静かな決意朝焼けに照らされながら、多くの日曜大工たちが庭先で小さな旗pole(ポール)を立てます。彼らは自分自身だけではなく、自分たちコミュニティ全体への誇りとして、朝露で濡れた草原へ赤白青の布帛(ぬのお)を掲げます。その背後には「何故この日が特別なのか」を教えようという願いがあります。「昔から続いている伝統だから」と言わず、自分自身でも感じ取ってほしいという思いです。家族みんながお揃いになったTシャツ姿。そして子供たちも負けじと手作りした小さなフラッグノート(ノート)片手に遊びます。子供のおもい出帳:未来への種蒔き「今日はフラッグデー!」そんな元気いっぱい声で目覚める子供たち。彼らはいろんな遊び道具やお菓子、お花畑へ向かいます。それこそ夢見ていた冒険の日!Candyland(キャンディランド)では、大きなお菓子屋さんのおばあちゃんも参加して、「イチゴ味」の旗ケーキなど用意して待っていてくれる。でも、その裏では「私のお父さん、お母さん、おじいちゃん、おばあちゃん」の話題になる。「彼らもこのような時間を過ごしたんだよ」と教えつつ、それぞれこれまで歩んできた道筋まで語ります。その中には涙あり笑顔あり…美しい思憶(おぼえ)が織り込まれていることでしょう。文化交差点:多様性という名誉ある宝物A nation of immigrants(移民国家)、そう私たちは呼ばれることがあります。しかし、それこそ我々アメリカ人として胸張れる点でもあるでしょう。各州ごとの特異性、美しさそれぞれ。ただ「一つ」であるためによく選ばれ合ったもの。それぞれ異なるバックグラウンドから来ています。そしてそれこそフィルタリングされた素晴らしい宝物です。この日、人々各自思う気持ちは同じ。「愛する国への感謝」。それぞれ違う民族衣装、大好きな食文化…こうした様々な視点からオリジナルオリジナルの日常生活習慣も紹介されています。一口ひとかじりすれば、一体感ただ感じ取れるでしょう。まとめ: 勝利とは何か? ただ存在するものなのか?それとも未来への希望なのか?This day, Flag Day, is a reminder that we are all part of something greater. The threads of history weave us together as we honor the past while looking forward to a bright future. But what does victory truly mean? Is it merely a moment captured in time, or is it the seeds sown today that will blossom into tomorrow's hope? The flag that flutters high above our heads is more than just fabric; it's an embodiment of our shared journey, struggles, and triumphs....

手羽先記念日を楽しもう!日本の美味しい文化を知る

毎年6月の第2土曜日は、日本で「手羽先記念日」として知られる特別な日です。この日は名古屋発祥の手羽先を祝うもので、全国各地で様々なイベントが開催されます。手羽先は、鶏肉を使用した料理の中でも特に人気があり、その独自の味わいと食感から、多くの人々に愛されています。この記念日は2000年に制定されました。実際には名古屋市内で初めて行われた「手羽先祭り」がきっかけとなり、そこから徐々に全国規模へと広まりました。名古屋では、お酒とともに楽しむ居酒屋文化や「世界一辛い手羽先」の挑戦など、ユニークなトピックも話題になっています。鶏肉への情熱:名古屋発祥の美食文化そうですね、名古屋には豊富な食文化がありますが、その中心的存在がこの手羽先なのです。「赤いカーネーションの鋭い香りが太鼓の深い音と混ざり合った」ように、スパイシーさと甘さが絶妙に融合した味わいは、多くの人を惹きつけています。この料理は元々昭和中期から流行し始めたと言われており、その後あらゆる家庭や飲食店で親しまれるようになりました。夜明け前…魅惑的な香ばしさ想像してみてください。夕方になると街中から立ち上る香ばしい香り。それは揚げたての手羽先です。その頃にはすでに多くのお店でテーブルを囲む人々が集まっており、「今晩こそ最高の日になるぞ」と期待感が膨らんでいます。さらに、「さあ、この一口であなたは虜になる」という声も聞こえてきそうです。そして一口噛むごとに、外側はパリッとしていて、中身はジューシー。それぞれのお店ごとの秘伝レシピによる味付けも楽しみですよね。子供の思い出帳:家族との温かいひと時また、この日を迎えることで家族や友達との絆も強まります。「父さん、このタレどうやって作ったんだろう?」という子供たちから大人まで、一緒になって料理を楽しむ姿が見られます。それこそ、本当に素敵な光景ですよね。そして大切なのは、それぞれのお店によって異なる味わいやスタイル。それら全てがお互いを引き立て合う形となります。伝統と現代:新しい風が吹く今日では、多様化するニーズや健康志向にも応える形で、ヘルシー系なアプローチも増えています。「グルテンフリー」「オーガニック」など、新しいコンセプトの商品も登場し、その市場はますます拡大しています。その背景には、日本だけではなく海外にも広まる日本料理への関心があります。また、それだけではなく地域ごとのバリエーションも多様化しており、「九州風」や「北海道風」のアプローチを見ることもしばしばです。その瞬間、誰もが息を呑んだ…夢中になるひと時"私たちは忘れてはいない"というメッセージ。一つ一つ丁寧に調理された手羽先を見ることで、人々間には共通する理解があります。そしてその瞬間、一口食べれば「これだ!」という感動的な瞬間につながります。この喜びこそ、日本独自のお祝いの日だからこそ感じられるものなのです。そのため、小さいお子さんから高齢者まで誰でも参加できるイベントとして定着しています。Around the World: 手羽先国際フェスティバル"世界よ、この旨さを知れ"This festival doesn't just attract local crowds but is drawing international visitors as well. As the aroma wafts through the air, mingling with laughter and joy, people from different backgrounds unite over a common love for this delicacy. The “Around the World: Chicken Wing Festival” not only showcases various flavors but also celebrates cultural exchange. Think of it as a culinary bridge connecting Japan to the global community...

キスデー(韓国)とは?恋人たちの特別な日を深掘り!

キスデーは、韓国で毎年4月14日に祝われる特別な日です。この日は恋人たちが互いの愛を確かめ合うために、キスをすることが奨励されています。ロマンチックな雰囲気の中で行われるこの祝日は、1970年代に始まり、その後急速に広まった文化的現象です。特に若者たちの間で人気があり、この日は恋人たちが特別なデートやサプライズを計画する機会となっています。また、キスデーはバレンタインデーやホワイトデーと並ぶ、恋愛をテーマにしたイベントとして位置付けられています。韓国ではこれらの日々が商業的にも重要視されており、多くの店やレストランでは特別メニューやギフトセットが販売されます。このようにして、人々は日常から離れて、大切な人との時間を大事にしようとします。愛の形:心と心が触れ合う瞬間この日の到来と共に、街中には甘い香りが漂います。それはカフェから香るコーヒーの芳ばしさだったり、花屋から流れる花束の瑞々しい香りです。若者たちはペアルックで街を歩き、自信満々で手をつないでいる様子を見ることができます。「今日は絶対に特別なんだ」と感じながら、一歩一歩進む姿には夢中になってしまいます。夜明け前…待ちわびる瞬間春の柔らかな風に吹かれながら、人々は互いの目を見つめ合います。そして、その瞬間、自分たちだけしか知らない秘密の世界へ入って行くかのようです。「さあ、今日こそ彼女(彼)との距離を縮めたい」と思う多くのカップル。それぞれのお店では、「赤いバラ一束」の意味深な香りや「チョコレートフォンデュ」の濃厚な甘さなど、多彩な選択肢があります。そして、この日だけは「勇気」が必要なのです。子供の思い出帳:初めてのキス思春期真っ只中、小さなお子様たちは友達同士で遊ぶ際、「初めてキス」を交わすという遊びも存在します。そんな純粋無垢な心情も時には微笑ましく、大人になるにつれて感じるドキドキ感とは異なるものがあります。この瞬間こそ、本当の日常生活から逃避するための日でもあると言えるでしょう。「もう少し大きくなったら、一体どんな大切な日になるんだろう?」と思わせてくれる懐かしい感情も忘れず抱いていたいですね。文化的背景:家族や友情とも結びついてKiss Dayは恋愛だけではなく、友達同士でも楽しむ日として認識されています。一部地域では親しい友人同士が顔頬寄せ合って軽く鼻先で触れたりすることもあります。また、お祝い事として家族との絆を強化する方法とも言えるでしょう。「今日はみんな笑顔になろう」と感じさせてくれる温かな空気、それこそまさしくコミュニケーションの日なのです。市場と消費文化:ギフト市場活況Kiss Day に関連した商品展開も盛況です。有名ブランドによる限定商品やショップ独自の商品など、多岐にわたり展開されています。オンラインショッピングサイトでも「Kiss Day」関連商品のキャンペーンなども見受けられます。「私へのプレゼント」「あなたへの贈り物」と心弾ませながら選んだ商品には、一層深い意味があります。それはすべて「相手への想いや配慮」なのですね。Kiss Day の未来:新たなるトレンドへSNS やインフルエンサーによってさらに拡大している Kiss Day。その影響力によって、新しいトレンドや文化形態も生まれていることでしょう。「来年はいったいどんなサプライズが待っているんだろう?」という期待感。ますます多様化してゆく社会情勢に伴いつつあるその変化を見ることで、「どうすればもっと楽しくできるかな?」なんて想像しちゃいますよね! 結論:愛とは何か?ただひと時なのか、それとも永遠なのか?Kiss Day の祝福によって私たちはお互いへの思いやりや優しさについて考え直します。しかし、この日の美しさとは何なのでしょう?それはただ単なる記念日なのか、それとも我々自身持つ本能的欲求から生じるものなのでしょうか?未来へ向け、「愛」という名詞・動詞・形容詞、その全てについて再考してみませんか?それこそ、人類共通のお題材ですよね。...

出来事

2017年 - ロンドン西部にある公営住宅、グレンフェル・タワーで大規模火災"。79人以上が死亡。(グレンフェル・タワー火災)

2010年 - 読売新聞の四コマ漫画『コボちゃん』(作:植田まさし)が連載10,000回に到達。

2008年 - 岩手・宮城内陸地震が発生。

2008年 - 東武鉄道東上線で座席定員制列車TJライナーが運行を開始。

2008年 - 東京地下鉄(東京メトロ)副都心線の池袋 - 渋谷間が開業し、全線開通。

2003年 - 八尾市ヤミ金心中事件。

2002年 - 2002 FIFAワールドカップで、サッカー日本代表が、大阪市長居陸上競技場でチュニジアを2-0で下し、グループHを2勝1引分の1位で通過、日本代表が初めてノックアウトステージ進出を決める。

1999年 - 南アフリカ大統領にタボ・ムベキが選出される。

1998年 - サッカー日本代表がFIFAワールドカップで初めて試合を行う(対アルゼンチン戦)。

1998年 - バスケットボールのマイケル・ジョーダンがシカゴ・ブルズで2度目のNBA3連覇を達成。ジョーダンのブルズ時代最後の試合を優勝で飾る。

1992年 - 環境と開発に関する国際連合会議が、環境と開発に関するリオ宣言などを採択して閉幕。

1987年 - マドンナの初来日公演が大阪市中央区難波の大阪球場からスタート。

1985年 - トランス・ワールド航空847便テロ事件発生。

1985年 - ベルギー・フランス・西ドイツ・ルクセンブルク・オランダの5カ国がシェンゲン協定に調印する。

1984年 - 蔵前国技館でのIWGPリーグ戦優勝戦のアントニオ猪木vsハルク・ホーガン戦に長州力が乱入して暴動状態となり、蔵前警察署が出動する。

1982年 - フォークランド紛争終結。

1972年 - 日本航空471便DC-8-53型 (JA8012) が、ニューデリーのパラム空港への着陸進入中に空港手前のジャムナ河畔に墜落、搭乗員89名中86名と地上の工事作業員4名が死亡。(日本航空ニューデリー墜落事故)

1972年 - 榎美沙子ら「中絶禁止法に反対しピル解禁を要求する女性解放連合」(中ピ連)を結成。

1967年 - アメリカの金星探査機「マリナー5号」が打ち上げ。

誕生日

死亡

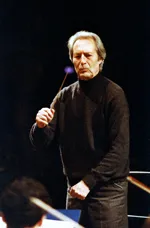

2015年 - ワルター・ウェラー、音楽家(* 1939年)

2007年 - クルト・ヴァルトハイム、第4代国際連合事務総長、第6代オーストリア大統領(* 1918年)

2005年 - カルロ・マリア・ジュリーニ、指揮者(* 1914年)

2004年 - 湯浅憲明、映画監督(* 1933年)

1994年 - ヘンリー・マンシーニ、作曲家(* 1924年)

1986年 - ホルヘ・ルイス・ボルヘス、小説家(* 1899年)

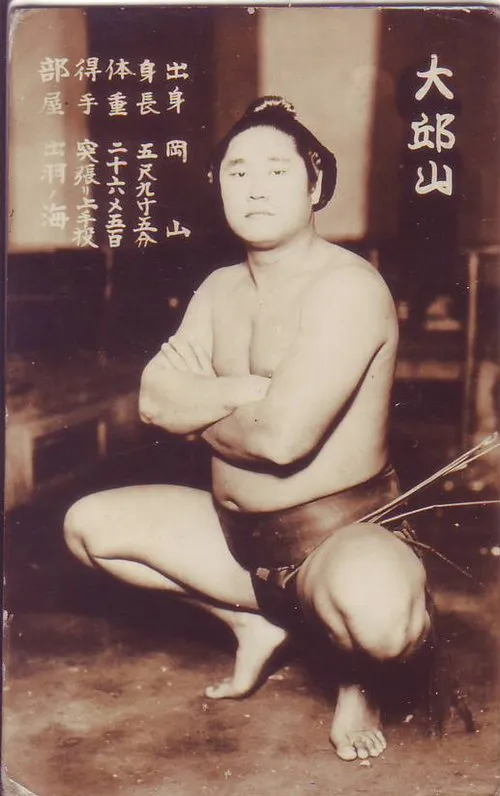

1983年 - 大邱山高祥、元大相撲力士(* 1907年)

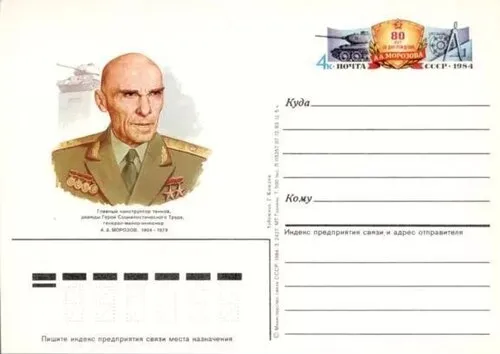

1979年 - アレクサンドル・モロゾフ、戦車設計技師(* 1904年)

1976年 - アンダ・ゲーザ、ピアニスト(* 1921年)

1967年 - 横路節雄、政治家(* 1911年)