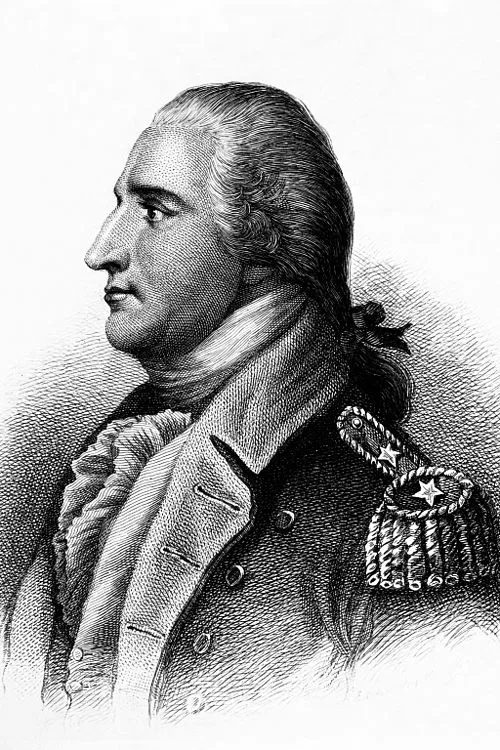

名前: ヨハン・スヴェンセン

職業: 作曲家

生年: 1840年

没年: 1911年

年 ヨハン・スヴェンセン作曲家 年

音楽の歴史を振り返ると数多くの才能ある作曲家が登場しては去っていきましたしかし彼らの中にはその作品や思想が後世にまで響き渡る者もいますヨハン・スヴェンセン年生まれはそんな作曲家の一人です彼は世紀末から世紀初頭にかけてスカンジナビア音楽界において特異な存在感を放っていました

彼の人生は波乱万丈でした幼少期から音楽に親しみ驚異的な才能を示したもののその道程は平坦ではありませんでしたノルウェーで生まれ育ったスヴェンセンは自身が愛する音楽への情熱を抱えつつも経済的な困難や社会的なプレッシャーと戦わなければならなかったしかしそれにもかかわらず彼は自身の夢を追い続けたおそらくそれが彼を偉大な作曲家へと導いた要因だったのでしょう

年代初頭ヨハン・スヴェンセンはコペンハーゲンで学び多くの影響を受けましたデンマークという文化的背景がこの若き作曲家に新たな視点を与えたことは間違いありませんそれにもかかわらず彼は母国ノルウェーへの帰属意識が強く自身の音楽にその文化的要素を組み込むこととなりますこの時期多様なスタイルや技法が交錯しながら形成されたスヴェンセン独自の音楽語法が姿を現すことになりました

年代になると彼はいよいよ名声を高めますその頃には既に数のオーケストラ作品や室内楽作品を書いていましたしかし皮肉にも一部では北欧と民族という概念への過度な依存から批判されることもあったそうですそれでもなお聴衆から支持され続けその創造力によって多くの人に感動と思考を提供したのでした

最も有名なのはおそらく交響曲第番でしょうこの作品では北欧特有の自然描写や民族性が色濃く表現されていますまたこの時期には民謡収集活動にも熱心であり自身でも民謡風アレンジメントを書いたりしましたこれによって多様性豊かな文化背景として知られるノルウェー独自のメロディラインが生まれる契機となったと言えるでしょう

年には日本との関係も興味深いエピソードがあります当時日本政府によって送られた特使団訪問中に交流したことで日本文化への理解と尊重が深まりましたそれにもかかわらずこの日本との出会いによってスヴェンセン自身も新しい刺激やアイディアを得てその後の日常生活や創作活動へ良い影響を与えた可能性があります

さらに注目すべきなのはそれだけでなく教育者としても非常に貢献していた点です多くの日系学生へ指導し西洋クラシック音楽について教えましたそのため教育者として評価される側面もありましたそして皮肉ですがその教育理念はいまだ広まっています今日でも多く学校で教え続けられているようです

年月日それまで活躍していたヨハン・スヴェンセンですが不運にもこの日人との別れの日となりますその死因について記録にはあまり触れられていないもののおそらく健康上問題があったのでしょうそれでもなお一部ファン達によればその死後もしばしば夢枕に立ち生涯探求したメロディ達と再会する姿さえ見せているとか

現在まで年以上経った今でもその影響力は色褪せません北欧幻想を体現するか如きその作品群実際多くクラシックコンサートなどで演奏され続けていますそして皮肉ながら現在進行形で熱心に受容されている一方どこまで本当に理解できているだろうという問いかけすら残ります

歴史家たちはこう語っていますもし当時より十分評価されていたならば更なる発展途上国として光輝いていただろうとその遺産とは何なのだろう それとも単なる先人達への敬意表明議論する余地ありですが確実なのはその旋律達こそ不滅なのです