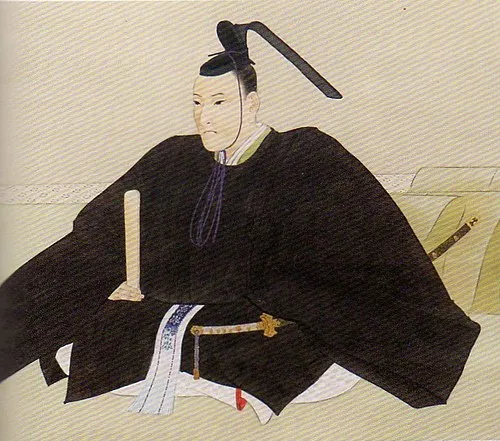

生誕年: 1808年

没年: 1856年(安政3年5月12日)

藩主: 第7代小倉藩主

氏名: 小笠原忠徴

年安政年月日 小笠原忠徴第代小倉藩主 年

年月日江戸時代の混沌とした日本の一角で小笠原忠徴は新たな光を迎え入れた彼の誕生はただの日付ではなく歴史のページに刻まれるべき物語の幕開けを意味していた父である第代小倉藩主小笠原忠明から受け継いだ藩主としての責任感と威厳は彼が成長するにつれてさらに増していった

しかしその道は平坦ではなかった若き忠徴は家族に重く圧し掛かる期待とプレッシャーに直面しそれが彼の心を試す試練となったそれにもかかわらず彼は学問に励み自身を磨くことに尽力したこの努力が後大名としての資質を育むことになる

そして年歳という若さで第代小倉藩主に就任することになるしかしこの新たな役割には大きな責任が伴っていた幕末という時代背景も相まって内政や外交問題が絶えず彼を悩ませたその中でも特筆すべき出来事は彼が藩政改革に着手したことであろう

記録によれば小笠原忠徴はその治世下で農民との対話を重視し新しい農法や産業振興策を導入することによって地域経済の活性化を図ったそれにもかかわらずその改革には貴族や武士階級から反発も少なくなかった 皮肉にも自身が民衆へ寄り添おうとする努力とは裏腹に一部から弱腰と見做されてしまう瞬間もあった

おそらくこの時期忠徴自身も次第に自分自身と周囲との間で板挟みになっていたことでしょう人の声や期待と大名として果たすべき役割との間で揺れ動く心情それは一般的な人間味溢れる状況でした

年日本全土がアメリカ合衆国との接触によって変化し始める中小倉藩もまたその影響から逃れることのできない状況となったしかしながら小笠原忠徴には独自のビジョンがありました西洋文化への理解と交流を深めようと努め多くの場合西洋式軍隊への転換など急進的な提案も行われましたそれゆえ一部では裏切り者として非難される場面も見受けられました日本伝統派からすると信じ難い変革だったわけです

このように多様な意見や批判を乗り越えつつ政治活動へ邁進した忠徴でしたがそれでもその業績は一定以上評価されるものとなりました教育を重視し西洋式学校制度導入への道筋も整備していったと言われていますそのためおそらく今日でも多くの教育者たちから尊敬され続けているのでしょう

ところで日本史上最重要とも言える戊辰戦争年の勃発について無視するわけにはいかない当時小笠原忠徴自身はいまだ現役として小倉藩政運営に奮闘していたものと思われますこの戦争中各地方領主たちもさまざまなしこりや決断力不足による思惑で動いていました特筆すべき点としてこの戦争によって日本全体が新しい方向性へ向かう契機ともなるわけです

結局日本全体が激動する中小倉藩内でも多様性ある声・意見・立場等それぞれ独自色豊かな展開になりましたそれにも関わらずその結果につながる結末には非常なる複雑さがありますまたこのころには各地で維新志士達西郷隆盛等が名乗り出ており新政府樹立への流れへ向かいつつありましたこの影響力ある人物同士の絡み合いや共闘など一層ドラマチックな展開へ続いて行くことでしょう

年月日小笠原忠徴はいよいよ世を去りますしかしその死後もしばらく称賛され続けていました残念ながらという言葉しか出ないほどだと言えるでしょう当初想定された数多く価値観や思想など何一つ失われてはいませんでした そして今日人がお祭りごとの際等設立された像など見る限り小笠原公と親しまれている事実がありますこのようになんとも不思議なお話ですね

結局今振り返ればその大名期間だけ見ても革新的だった筈です近代国家形成への過程という観点から考察するとそこまで長期的視野持つ先駆者だったという結論になるでしょうしかしその存在感や力量どうこう以前もただ単なる一人のおっさんと捉えて良さそうです