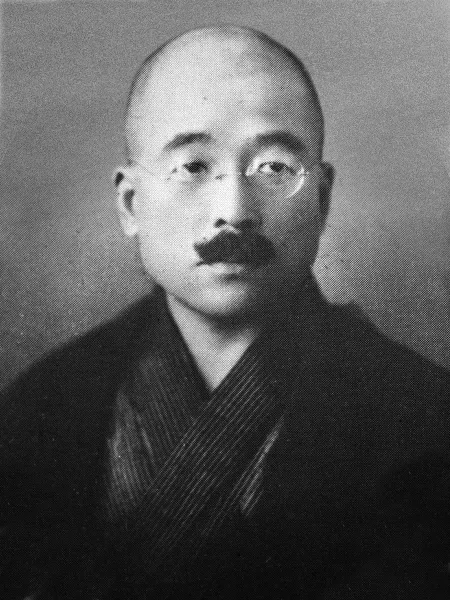

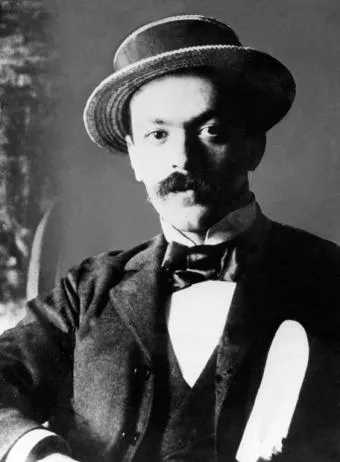

名前: 小泉親彦

生年: 1884年

没年: 1945年

職業: 厚生大臣

小泉親彦の物語

彼が生まれたのは年まだ日本が近代化を進めていた頃であった多くの若者が西洋文化に魅了され新しい時代を迎える準備をしている中小泉親彦もまたその一人だったしかし彼の人生は単なる常識に収まるものではなく波乱万丈なものであった

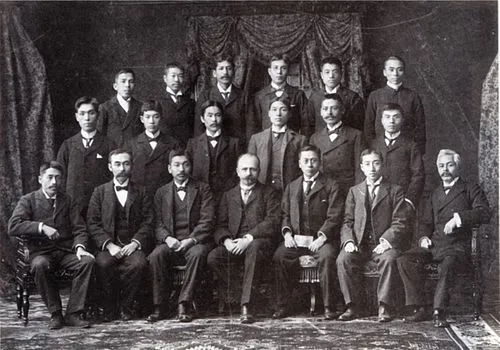

若き日に東京帝国大学で法律を学び優れた頭脳と情熱を持っていた彼は卒業後すぐに公務員としてのキャリアをスタートさせた最初は地方行政に関与しながらその才能を発揮する場面も少なくなかった皮肉なことに彼が早い段階から注目された理由はその能力以上に背景や人間関係によるものだったと議論されることも多い

年代には政界への道を歩み始め多くの支持者や反対者との出会いが彼の政治観形成に影響を与えた特に政党内部での権力闘争には身心とも疲弊したことだろうそれにもかかわらず小泉は自己主張と妥協のバランス感覚を持ち合わせていたため徐にその存在感を増していった

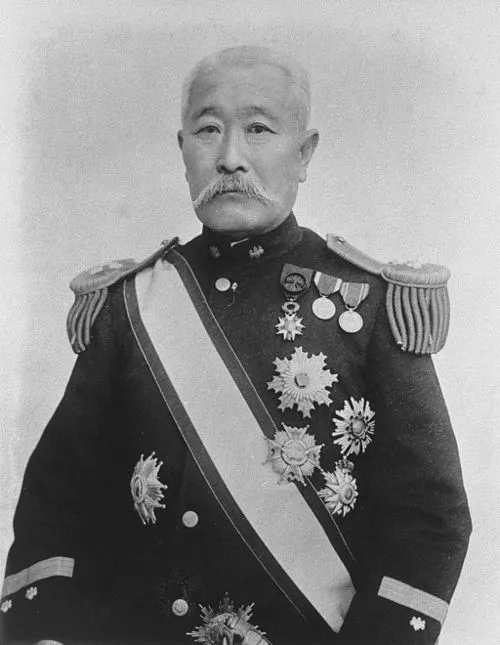

年代には内閣官房長官として名声が高まりその後年には厚生大臣として新しい役割につくことになるこの時期日本社会は戦争によって疲弊し人は医療や生活支援制度への期待感から小泉大臣を見る目が変わっていったしかしそれにもかかわらず彼自身も深刻な課題と向き合う日だった

厚生大臣としての日

厚生大臣となった小泉親彦は戦後復興政策に携わり始めた当時日本国民は食糧不足や医療体制崩壊など多くの問題に直面しており特急的な改善策が求められていた皮肉なことだがこの厳しい状況こそが小泉氏のリーダーシップ能力を試す試練でもあったと言えるだろう

新政府下で数の改革案が持ち上げられたしかし多くの場合その実行力と予算確保には限界があり多方面から批判される事態となってしまうおそらく小泉氏自身も成功する自信より失敗する恐怖心との戦いの日だったかもしれないとある政治評論家は指摘する

戦後復興への貢献

それでも小泉氏は諦めず様なプログラムや施策の立案・実施へと努力したその中でも特筆すべき点と言えば健康保険制度の整備だこの構想によって日本全体で医療サービスへのアクセス向上につながり多くの命救われる結果になったそれにもかかわらず一部では改革派と保守派の間で意見対立し小泉氏自身苦渋の日だったとも言われている

晩年と影響力

その後年月日日本はいよいよ敗戦という歴史的瞬間を迎えるこの瞬間から日本社会全体が激動し始め新政府組織へ移行してゆく過程ではもちろん多様な価値観や信念との衝突も避けられない状況だったその中で小泉氏もまた変革期において重要人物として留まる道筋となってしまうただこの複雑性ゆえ自身だけでは解決できない問題ばかり目につき頭痛の日しかしそれでも前向きさだけはいささか失わない姿勢こそ評価されているようだ

現代へ続く道筋

などで広まる健康というテーマそれぞれ異なる世代間ギャップとは何なのか今なお専門家たりとも語り尽くせぬこのテーマについて考えてみれば知識という土台部分まで遡れる契機になると思いますそしてそれこそ小泉親彦という人物から受け継ぐ教訓なのです(他方ではサバイバル術など反映したインフルエンサー活動盛況!)

.webp)