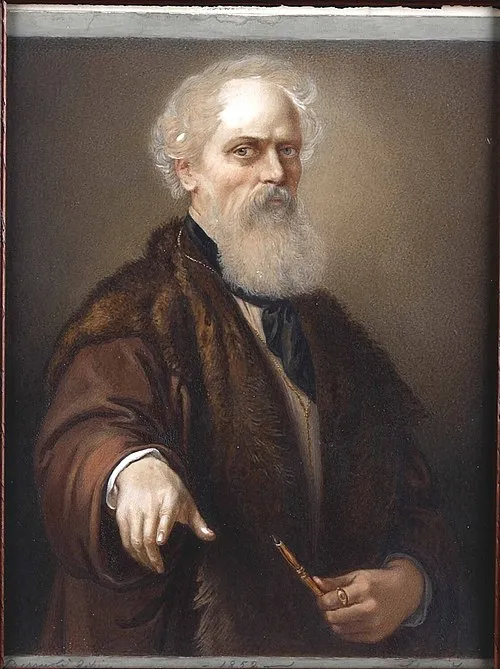

生年月日: 1874年

死去年: 1944年

家族: 高松松平家第12代当主

役職: 第8・10代大東文化学院総長

年 松平頼寿高松松平家第代当主第・代大東文化学院総長 年

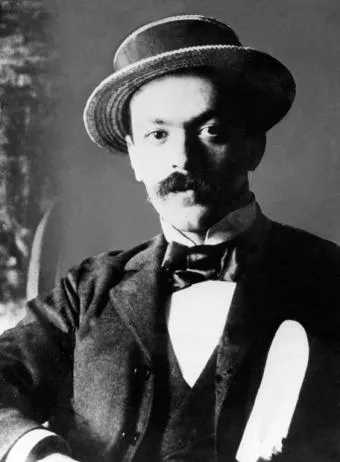

松平頼寿運命に翻弄された名家の当主

年四国の香川県高松市歴史を彩る松平家の血筋から生まれた彼はやがて高松松平家の第代当主としてその名を馳せることになるしかし彼の人生は単なる血統に留まらず日本の教育界にも大きな影響を与えた

若き日彼は武士としての誇りを持ちながらも新しい時代の波にさらされる明治維新によって封建制度が崩壊し西洋文化が流入する中で彼は伝統と革新との間で葛藤していたしかしそれにもかかわらず彼はその時代を受け入れるべく努力した

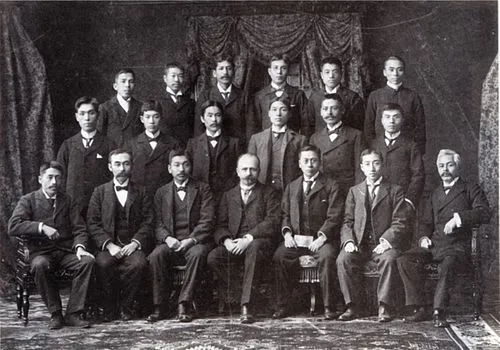

教育者としての歩み

大学への進学後その卓越した知性とリーダーシップが目立ち始める特に大東文化学院で教鞭を執りながら多くの学生たちに影響を与えたことは記憶に新しい皮肉なことにこの学院が設立された背景には戦争という悲劇的な現実があったこのような状況下で彼は教育によって人を救う使命感に燃えていた

政治的背景とその影響

年日本は太平洋戦争真っ只中この頃には国内外とも厳しい状況だったため多くの若者が戦場へと向かう運命を辿っていたそれでもなお頼寿は教育という手段で未来への希望を見出そうとしていたあるファンは街頭インタビューで彼のおかげで多くの学生たちが進路を見つけたと語った通りその影響力は計り知れないものであった

対立と和解

教会との提携や地域社会との関係構築など多方面で活躍する一方その決断はいくつもの軋轢も生んだ特に貴族階級から反発されることもしばしばありおそらく彼の最大の過ちは自身が信じていた価値観だけではすべて解決できないという事実だったと言われているこのような中でも頼寿自身はいかなる困難にも屈せず自身が信じる道を歩み続けた

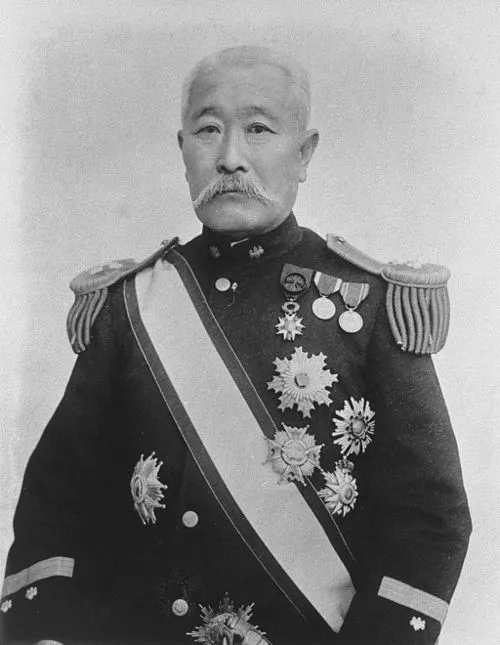

晩年と遺産

年月この偉大な指導者は世を去ったその死から数十年後多くのお祝い事や記念行事によって今も尚松平家そして大東文化学院への功績について語られているしかしそれにもかかわらず一部では本当に彼のおかげだったと言えるほどなのだろうかと議論されることもあるそれほどまでに人にはさまざまな思い入れや意見があるようだ

現代への影響

現在でも高松市内には彼ゆかりの地や文化施設がありますそして武士という言葉とは裏腹に新時代へ橋渡しした功績について考え直す必要性も感じさせる孤独というテーマについて歌われる曲さながらその名声や業績もまた人によって再評価され続けているこのような流れを見るにつけ松平頼寿という人物こそ日本史上重要な存在だったと言えるだろう

.webp)