2024年 - Mrs.GREEN APPLE//The White Lounge in CINEMA(映画)が公開。

9月13 の日付

6

重要な日

49

重要な出来事

334

誕生日と死亡

があります。

祭りと特別な日

出来事

誕生日と死亡

世界の法の日:法の支配の重要性とその意義

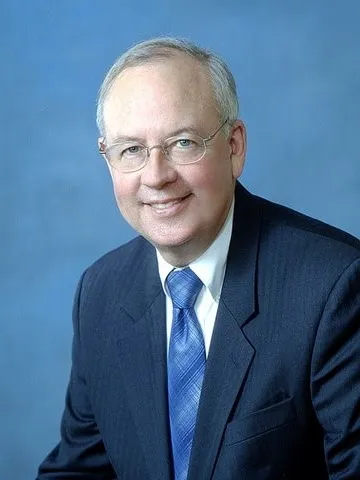

世界の法の日は、法の支配と国際的な正義を促進することを目的として、毎年10月24日に開催されます。この日は、すべての人々が法律に対する理解を深め、平和で公正な社会を築くために不可欠な法律制度への意識を高める重要な機会です。国連が制定したこの日には、歴史的にも法治主義や基本的人権の尊重が強調され、その実践が求められています。この日はまた、法律や制度がどれほど社会において大切であるかを再確認させるものであり、人々が共通の価値観として「法」を認識し、それを尊重する重要性について考えさせます。特に発展途上国では、この日を通じて教育プログラムや啓発活動が行われ、多くの場合、人権や民主主義についても言及されることから、その意義は一層深まります。勝利の風:この地の名誉の旅夕暮れ時、街角にはひっそりと集まった人々がいました。その中には弁護士や学生、市民たち。赤いカーネーションの鋭い香りが太鼓の深い音と混ざり合い、人々はそれぞれ自分たちに与えられた権利について話し始めました。「私たちはただ生きるだけじゃない。私たちは声を持つ。」その言葉は、この日の意義と共鳴しました。夜明け前…世界中で様々な歴史的出来事によって形作られてきた「法」の概念。例えば、古代ローマでは法律は市民生活全般に影響し、多くの場合、市民権と結びついていました。そして、中世ヨーロッパでは教会法や習慣法が支配し、人民は時折その間で苦悩しました。このような歴史的背景から、「法」は単なるルールではなく、生き方そのものであることが次第に広まっていきました。子供の思い出帳かつて学校で、「法律」について教わった日のこと。不安そうだった私は教室で手を挙げ、「どうして私たちは守らなくちゃいけないんですか?」と尋ねました。その瞬間、先生は微笑みながらこう答えてくれました。「法律とは、お互いを大切にするためなんだよ。」その言葉は心に残り続けています。この教えこそが、新しい世代へ受け継ぐべき真理なのです。普遍的価値観:文化と言語異なる文化圏でも「正義」という概念には共通点があります。それぞれ独自の神話や伝説がありますが、本質的には人間同士がお互いに約束したルールなのです。それ故、多様性こそ我々人類全体へ豊かな色彩を加える要素となります。この多様性こそ、「世界」を形成する根幹でもあります。感情との関わり:過去から未来へ"あの日""1960年代初頭."南アフリカで行われていたアパルトヘイト政策、それへの抗議運動。自由を求める叫び声。そして、その叫び声こそ新しい時代への扉となりました。" "そこから今日まで続く道筋…" "そして新たなる挑戦への希望" ということでしょうか….未来を見る目:変化への道筋The journey of law is not just a path; it is a river that flows through generations. Each bend represents the struggles and victories of countless souls who dared to dream of justice...

法による世界平和第2回世界会議の意義と影響

1965年9月13日から20日にかけて、アメリカ合衆国のワシントンD.C.で開催された「法による世界平和第2回世界会議」は、国際社会において非常に重要な意義を持つ出来事でした。この会議では、「何人も正式な法律以外に支配されることはない」という理念、すなわち「法の支配」が強調されました。法の支配は、個人や国家が自己の権利を守りつつ、他者との共存を実現するための基本的な枠組みです。この宣言が採択された背景には、冷戦時代における国際的緊張や、戦争による悲惨な記憶が色濃く影響しています。勝利の風:この地の名誉の旅このような背景を持って行われた会議では、多くの国々から代表者が集まり、それぞれが自らの経験と視点を持ち寄りました。大きな円卓を囲むようにして座った彼らは、「赤いカーネーション」の鮮やかな花束とともに、この瞬間への期待感で胸が高鳴っていました。その場にはまさに歴史が息づいているようでした。誰もがその瞬間、「私たちこそが未来を築く力を持っている」と感じていたことでしょう。夜明け前…会議初日の朝、薄明かりが差し込む中で出席者たちは重々しい決意で集まりました。「法律こそがすべて」と唱える声は静かではありました。しかし、その背後には、自ら愛する人々や故郷、その文化や伝統への深い思いが隠れていたことでしょう。古代ローマ時代から続く「法による統治」の理念は、人々の日常生活にも浸透していました。「法律とは何か?」という問いは、多くの場合、人間同士の日常的関係にも影響します。それこそ、このワシントンでの集まりもその一環だったと言えます。子供の思い出帳この歴史的瞬間には、一人一人それぞれ異なる物語があります。例えば、小さなお子様連れのお母さんたちも参加していました。「私たちは子どもたちに平和な未来を残したい」と語る彼女達は、その目元に希望と決意を書き込んでいたことでしょう。また、それぞれ家族との思い出や未来への期待感など、人々は自分自身の日常生活へ戻った時にもこの理念をどう実践するかということについて考えていました。それこそ、人類全体として立ち向かわねばならない問題なのです。文化交差点:多様性と調和また、この会議にはアジア、中東、ヨーロッパなど多様な文化背景を持つ参加者がおり、それぞれ独自のお土産話や伝統的慣習について触れていました。「昔は嵐の前に赤い布をドアに掛ける習慣があった」という地域特有のお話も聞かれました。それらはただ単なる伝説ではなく、その背後には古来より受け継げられてきた教訓があります。そしてそれこそ、「法による平和」を確立するためには、このような多様性と調和こそ不可欠なのです。希望との約束:未来への道筋最終日の夕方、高層ビル群から射し込む夕陽は黄金色に輝いていました。その光景を見る中で、多くのみんながお互いにつながり合う思いや絆、新しい挑戦への期待感など無限大でした。「結局、私たちはどんな結果になるのでしょう?」という不安も浮かんできたりしました。でも、その疑問よりもっと大事なのは、「今ここで何か新しいスタートラインとして歩み始めること」だったと思います。結論へ向かう航路:哲学的問い"しかし、本当に法によって平和とは何でしょう?それとも単なる過去から学び取った教訓なのでしょう?""心強きものほど脆弱でもある"という言葉があります。つまり、大切なのはいくら立派でも脆弱さと思いやりだということです。この出来事によって我々一人一人,さらには国家レベルでも再考され続けているテーマと言えるでしょう。" ...

ロシアのプログラマーの日:技術と創造性を祝う

プログラマーの日は、毎年9月の最初の月曜日に祝われる、特にロシアで広く認識されているイベントです。この日を通じて、IT業界で働く人々の貢献が称賛され、技術の進歩とデジタル化が社会にもたらした影響について考えられます。歴史的には、この日は2009年にロシア政府によって公式に祝日として制定されました。それ以前からも、多くのプログラマーや開発者たちはこの日に集まり、自らの成果や業績を振り返りながら、仲間同士で交流していました。プログラミングという言葉自体は1960年代に広まり始め、その後急速な技術革新とともに進化してきました。特にソビエト連邦時代には、計算機科学は国家戦略として重視され、多くの優れた科学者がこの分野で活躍しました。その影響を受けつつも、新しい世代の開発者たちが現代社会で果たす役割はかつてないほど重要になっています。このような背景から、プログラマーの日は単なるイベントではなく、国家全体として情報技術への感謝と尊敬を示す機会となっています。コードが紡ぐ未来:数字と言葉の交差点この日、多くの都市では様々なイベントやセミナーが行われます。モスクワやサンクトペテルブルクでは、大規模なカンファレンスやハッカソン(アイデアを形にするための短期間集中作業)が開催され、多くの若手開発者からベテランまで参加します。赤いカーネーションの鋭い香りが太鼓の深い音と混ざり合ったような活気ある雰囲気で溢れています。さらに、この日は家庭でも祝い事として定着しつつあります。「母国語」という名詞には何度も耳慣れているでしょうが、「母国コード」という新しい概念も少しずつ浸透しています。家族や友人との会話では、自身のお気に入りプロジェクトについて語ったり、一緒になって新しいアプリケーションを作ったりすることで、お互いの距離感を縮める良い機会となります。夜明け前…それぞれ異なる道私たち一人ひとりには異なる物語があります。その中でも特筆すべきなのは、「どんな風にも」通用する独自性です。ある若手エンジニアは大学時代から独学でコーディングを学び続け、その結果、日本企業とのプロジェクト契約につながりました。一方、高齢層では退職後にもIT関連業務へ挑戦し、新しいスキルセットを取得している姿も見受けられます。こうした多様性こそが、この日の魅力でもあり、それぞれ異なる道筋から集まる仲間同士だからこそ生まれる交流があります。その瞬間、誰もが息を飲むような興奮と共鳴があります。それぞれ異なるバックグラウンドから来ている彼らですが、「コードを書くこと」は共通言語なのです。この共鳴によって、新しいアイデアや価値観が生まれることこそ、人類全体への贈り物だと言えるでしょう。子供の思い出帳:夢見る未来'子供' - それはただ成長段階だけではなく、新しい創造性への芽生えです。この日は大人だけでなく子供たちにも重要です。多くの場合、小学生向けに簡単なプログラムを書かせたり、お絵描きをコンピューター上で行うなどして、小さなお手伝いや遊び心満載の日になることがあります。また教育現場でも「コード教育」が取り入れられており、この日に合わせて特別授業なども行われています。そしてその一部始終を見る親御さん達は、自分自身も夢中になるものです。'目指せ!次世代エンジニア!' そのスローガンより強烈な印象的存在となるもの、その瞬間こそ彼ら自身への期待そのものなのかもしれません。もちろん、大人になれば競争という厳しさとも向き合う必要があります。しかし、それより前段階では純粋さ・楽しさ・好奇心という原動力があります。それによって育まれる才能こそ未来につながる希望なのだと思います。結論:未来への投資、それとも過去との接続?'何か小さいもの' - プログラミングとは数式だけじゃない。その先には無限大まで広げる可能性があります。ただ、一歩進めばまた別視点。「これまで獲得した知識」=過去&nbps;「まだ獲得できてない知識」=未来 同時更新中!これぞ哲学的問いですよね?どう捉えるべきでしょう?ただ記憶として留め置くだけなのか、それとも日常生活へ還元すべき土壌になるのでしょうか? ...

一年の256日目:バイナリデイの重要性と楽しみ方

毎年、特に関心を寄せられる日が存在します。それは一年の256日目、つまり通常年では9月13日、閏年では9月12日にあたります。この日は、「プログラマーの日」としても知られています。コンピュータ科学やプログラミングの世界では、この日は特別な意味を持ちます。なぜなら、256という数字は2の8乗であり、バイナリシステムにおける情報量やコンピュータメモリにおいて重要な役割を果たすからです。歴史的には、この日は2009年にロシアで公式に「プログラマーの日」として認定されました。それ以前からも、多くのプログラマーや開発者たちはこの日を祝い、自分たちの技術と貢献を称賛してきました。彼らはこの日に集まり、お互いに知識を共有し、新しいアイデアについて語り合います。このような慣習は徐々に国際的にも広まり、多くの国々で様々な形で祝われています。コードの海:デジタル世界への航海青い空が雲間から覗き込む中で、無限とも思えるコードの海が広がっています。その波間には数多くの開発者たちが乗り出し、一つ一つ丁寧にプログラムを書き続けます。彼らはまるで航海士として、新しい技術という名の島々へ向かう探検家です。そして、その目的地は常に進化し続けるため、決して到達することなく次々と新しい挑戦が待っているかもしれません。朝焼けと共鳴する声時折夜明け前、カフェや共同作業スペースにはエネルギー溢れる若者たちが集まります。「今日は何を作ろう?」その言葉が響き渡り、一瞬静まり返った空間には、新しいアイデアという名のおどろきを期待する光景があります。コーヒー香る温かな雰囲気とともに、その場には異なる文化背景や技術的視点を持つ人々がお互いを理解し合う機会があります。「見て!これが私たちが作った新しいアプリケーションだ!」誇らしげな笑顔で自分自身を表現する仲間。その瞬間、人々はただ一緒になって楽しむだけではなく、お互いへの信頼感も高めていることになります。このような交流こそが新しい革新へと繋がってゆくわけです。子供時代:夢見る未来「いつか自分もこんな風になりたい!」"子供だった頃、大好きだったゲームやアニメーション。そんな夢追いかけていた自分。その姿勢こそ未来への道標でした。そして今、その夢を形として実現させるべく努力する大人となった。」This memory lingers like the sweet fragrance of blooming flowers in spring. The laughter of children, the sparkles in their eyes as they navigate through their own digital realms, often remind us that curiosity is the driving force behind every breakthrough.デジタル・カーニバル:祝祭の日This day is more than just a number; it's a celebration of creativity and innovation. In various cities around the world, events are held where enthusiasts gather to showcase their latest projects and share knowledge...

司法保護記念日:日本の司法制度の歴史とその意義

日本における司法保護記念日は、1925年から1951年までの期間にわたって特別な意味を持つ重要な日として位置付けられています。この日は、法的保護が必要とされる人々、特に未成年者や精神障害者への支援を強調するものであり、日本社会全体が法の下で平等であることを再認識する機会となりました。この期間、日本は急速な社会変化と戦後復興の中で新しい法体系を模索していました。1925年には、当時の日本政府が「法律によるすべての人間の権利保障」という理念を掲げました。これにより、多くの人々がその権利を享受できるようになり、特に社会的弱者への配慮が求められるようになりました。その後、1947年には新憲法が施行され、「すべて国民は平等である」と謳われました。これによって、日本は新しい法治国家として生まれ変わったと言えるでしょう。静寂なる風:正義という名の船出その当時、人々は夜空を見るたびに星座を数え、自分たちの日常生活の中でもっとも明るい星とは何か考えました。それは正義という名であり、それこそが希望や夢につながっていた。毎年この日になると、人々は自分たちがどれほど守られているか思い起こし、その感謝とともに新たな決意を胸に秘めていました。時代背景:闇から光へこの記念日は、特定の日付だけではなく、多くの人々によって形成された歴史的背景があります。1925年から1951年までという期間は、日本だけではなく世界全体でも大きな変革期でした。この時期、日本では戦争やそれによる破壊から立ち直り、新しい価値観や制度へ移行していく過程で、多くの困難にも直面しました。夜明け前…信じられない未来へこの動乱期には、不安や恐怖感も多かったですが、それでも希望という名のお守りを抱えている方も多かったでしょう。「もし私たち自身が立ち上がれば、この暗闇さえ打破できる」と信じていたのでしょう。その姿勢こそが、この記念日の象徴です。子供たちへの約束:未来への道しるべ司法保護記念日はまた、未成年者への支援活動とも深く結びついています。当時、多くの場合、大人よりも子供たちは無防備でした。「彼らには未来があります。それだからこそ私たちは今行動しなければならない」と考える大人たちは、その小さな手を取り、一歩ずつ前進したことでしょう。そして、この取り組みこそ子供達自身にも「自分にも権利があるんだ」と気づかせ、その可能性へ繋げていったのでした。精神障害者との共存:一緒に描こう夢の地図"彼らだって普通じゃない!". そう言った世間との葛藤。しかし、彼らにもそれぞれ物語があります。そして、その物語には優しさと理解という色彩豊かな筆致があります。司法保護記念日はそのことについて話題となり、人々は「互い違い」に手を伸ばすことでしょう。「あなたのお話も聞かせてください。一緒に夢見ませんか?」と。結論:自由とは何か?ただ指先で触れるものなのか?"しかし、本当に自由とは何なのでしょう?それはただ風船みたいに指先で触れるだけなのか、それとも心の奥深くまで浸透するものなのか?”. この問い掛けこそ、市民一人ひとりによって織り成された歴史です。過去を見ることで学び、未来を見ることで希望となります。そして私たちは、その中間地点、「今」を生きています。この記念日の背後には、一つ一つ異なる物語があります。しかし、それぞれ皆同じ土俵—正義—への旅路なのです。...

北斗の拳の日の意味と魅力

毎年、4月2日は日本において「北斗の拳の日」として特別に祝われる。この日は、1983年に原作漫画が初めて連載され、その後アニメ化や映画化を経て、日本国内外で圧倒的な人気を誇る作品が誕生したことを記念するものである。「北斗の拳」は、その壮大な物語と印象的なキャラクターたちによって、多くのファンの心をつかんできた。現代文化に与えた影響は計り知れず、特に日本のポップカルチャーやアクションジャンルにも大きく寄与している。この作品は、1980年代から1990年代初頭にかけて多くの人々に愛され、多数の商品やメディア展開が行われた。その中で、主題歌やキャラクターグッズなども登場し、世代を超えて受け継がれる文化的アイコンとなった。また、「北斗の拳」は単なるエンターテインメントとしてだけではなく、人間ドラマや哲学的テーマにも触れているため、多面的な魅力を持つ作品でもある。闘志と絆:悪を打ち砕く男たちその背景には厳しい時代設定があり、人々は恐怖と絶望の中で生きていた。荒廃した世界で彼らは自らの信念を胸に立ち上がり、「悪」を討つために戦う。ケンシロウという主人公は、その肉体だけでなく精神面でも強さを持ち合わせており、友情や愛情について深い考察がなされる。実際、この作品には多数の感動的な瞬間や仲間との絆が描かれており、それこそが多くの視聴者・読者に支持された理由だ。また、「北斗神拳」という武道技術は他者との戦いのみならず、自身との戦いも象徴している。このような葛藤こそが、人間として成長する過程なのだろう。そのため、この作品を見ることで私たちは自分自身とも向き合わざるを得なくなる。そして、この日には特別な意味合いも込められている。それは単なるフィクションではなく、生き方そのものへの問いかけでもある。夜明け前…闇から光へ時代背景には1980年代という日本社会全体への影響も感じられる。当時、日本経済は急速成長し、一方ではバブル経済による浮足立った雰囲気もあった。それにも関わらず、多く的人々は社会問題や不安定さを抱えていた。そして「北斗の拳」が登場したことで、人々はヒーロー像への憧れと共鳴し、その反発として自由とは何かということについて考え始めることになった。このような精神的背景こそ、本作が持つ魅力につながっていると言えるだろう。さらに、「北斗」の名には星座として知られる「北斗七星」から来ており、この星座は古来より人々によって道標として用いられてきた。まさしく希望という光そのものだ。しかし、その裏側には孤独感や絶望感も潜んでいる。この二面性こそ、本作が抱える深みであり、多様性なのだ。その瞬間、一人ひとり心から感情移入できるキャラクターたちは、自分自身とも重ね合わせながら進んで行くことになる。子供のおもい出帳:世代交錯する物語"ボンッ!" 迫力満点な音響効果と共鳴する視覚効果。私たちは子供時代、家族団欒の日曜朝、市民プールへの帰路など色んなシーンでこのアニメーションを見る機会が多かった。その際、自分自身がお兄さんになったようでした。「オレがお前を守ってみせる」というセリフはいまだ耳残ります。それぞれ違う環境下でも強さとは何かというメッセージ、それぞれ記憶された瞬間です。そしてまたこの日になると思い出すでしょう。同じ画面前で皆笑顔だったあの日々。当時それぞれ異なる家庭環境だった彼等も今となれば同じ思い出帳ページへ揃います。変わりゆく時:未来への希望'南無三'!武士道精神あふれるケンシロウとの対話。一歩踏み出す度ごとクライマックスへ向かいます。「生き様」それ自体、それまで避け続けていた問題提起まで促しました。"未来" に目指す事—その理念こそ魂揺さぶります。「あなたならどうしますか?」一言一言重み増します。不安定とも感じ取れる未来ですが、それ故選択肢広げ願えば支え合える姿勢育む事でしょう。ただ空っぽだった状況再認識し一歩踏み出せば、新しい景色見え隠れ致しますよ!"勝利とは何です?""歴史" と "運命" の交差点——ただのお話と思えばそれまで。でも、生き抜いて行こう!「そして勝利とはなんでしょう?ただ過去のお祭り騒ぎ?否、新しい地平線へ繋ぐ架け橋?」…疑問投げ掛けつつ振返りますよね〜*...