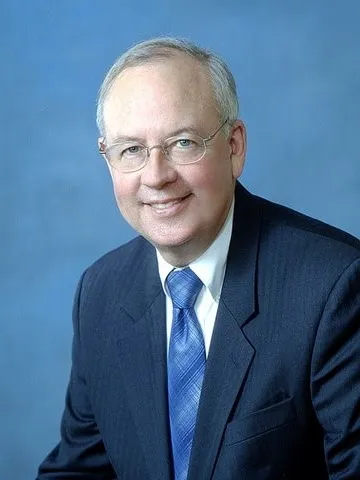

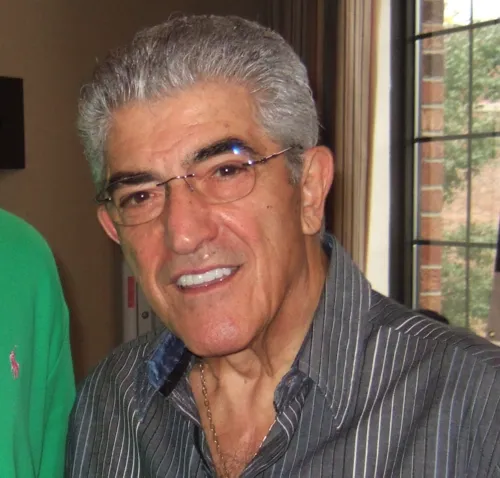

名前: 二世市川猿翁

職業: 俳優、演出家、歌舞伎役者

生年: 1939年

活動期間: 2023年まで

二世市川猿翁 日本の歌舞伎の象徴

日本の伝統芸能特に歌舞伎においてその名はまさに伝説的存在だ二世市川猿翁は年に生まれた彼の誕生はただ一つの家系から生まれた運命的なものであり後の彼自身を語る上で欠かせない要素となった若き日の彼は自らの宿命を受け入れるように家族や親しい者たちから贈られる歌舞伎への情熱と期待を背負いながら育った

その後彼が演技という道へ足を踏み入れることになった背景には多くの期待とプレッシャーがあったしかしそれにもかかわらず彼はこの重荷をしっかりと受け止めて自身のスタイルを確立することに成功したこの時期から始まる彼の旅路には多くの挫折や試練が待ち構えていた

華やかなキャリアへの第一歩

年代初頭日本中で歌舞伎人気が高まりつつある中若き市川猿翁はその才能を開花させるため本格的な修行の日に突入する周囲から注目される存在となりつつあったがそれにもかかわらず自分自身と向き合う時間も必要だったこの頃おそらく彼は自分自身が本当に何者なのかを模索していたことでしょう

そして年代には大きな転機が訪れた初めて主演した作品新・日本無責任時代ではその卓越した演技力で観客を魅了し一躍注目株となっていくしかしこの成功にも皮肉な側面がありその影響力ゆえに他者との比較や競争も増加し続けたそれでもなお市川猿翁は自己表現として歌舞伎への献身を貫き通していくことになる

多彩な表現者として

年代から年代初頭にかけて彼は俳優だけでなく演出家としても名声を得ていくしかしそれにも関わらず人から寄せられる期待には常につながっていたその期待とは裏腹に市川猿翁自身のおそらく最大の苦悩とは俳優としてどうあるべきかという問いだったその答えはいまだ見つからないようだった

当時市川猿翁による新しい解釈や演出スタイルは賛否両論でしたそれでも多様性と革新性こそが歌舞伎文化そのものなのではないだろうかそして年アマテラスという作品で観客動員数記録を打ち立てこの実績こそが新しい時代へ向けた布石とも言えるだろうその瞬間市川猿翁という名前が持つ重みとは一体何なのだろうと思わざるを得なかった

挑戦と変化

世紀になると二世市川猿翁は更なる挑戦へ向けて舵取りする年代初頭には国際的なステージへも進出し日本文化代表として世界中でその才能や美意識について語り継ぐ役割も担うようになるしかしこれには疑念や批判も伴っていた本来ならば日本国内だけで留まっているべきではとも言われたその意義について議論され続けました

伝統との調和

しかしこの挑戦こそ他国との架け橋となり新しいファン層獲得につながっていったそれでも本物として認知され続けるためには古典芸能との調和こそ不可欠だったそのバランス感覚こそおそらく難しい課題だったでしょうそれにも関わらず市川猿翁独自の解釈・スタイルによって新旧両方から愛され続ける存在となりその人気度はいまだ衰えることなく維持されています

年未来への思索

そして年この偉大なる俳優兼演出家はいよいよその姿勢や価値観について熟考する時間へ差し掛かったこの長い旅路おいて多くの日・瞬間それぞれ意味深かったと言えるでしょう一方ではもう若返ることなどできないと心痛む反面これまで培った経験・信念すべて次世代へ継承する決意もしっかり固めています

死後まで影響力を残す存在感

人は今なお市川猿翁という名声・レガシーについて考え続けていますそして不思議なことですがこの人物ゆえ日本文化界全体への影響力に繋げたいという願望も見受けますそれゆえ一部では果たして次代にはどんな形で変化しているんだろうと語り合います歴史上最も重要なる瞬間さえ感じ取れる境地です

結び

時代ごとの葛藤それでもなお変わり続け成長し発展これこそ現代社会とも通じ合う普遍的価値と言えるでしょう未來永遠残す独特なる存在感もし知らぬ方等おれば是非接触勧めたい気持ちいっぱいです人再び刺激受け楽しまねば無意味そんな想像描いてしまいます