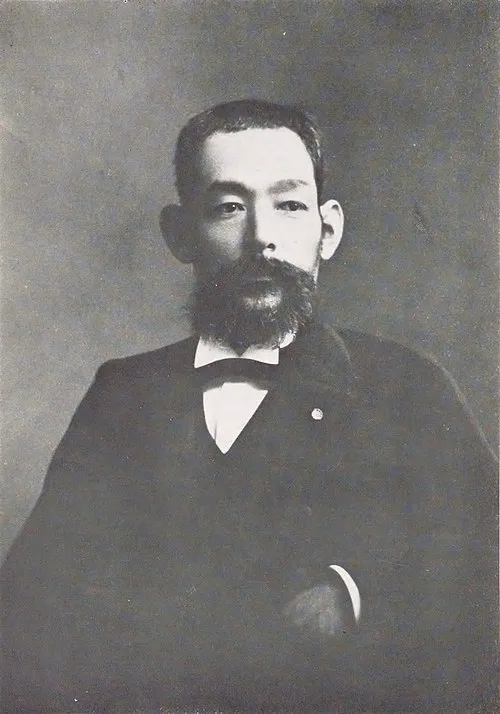

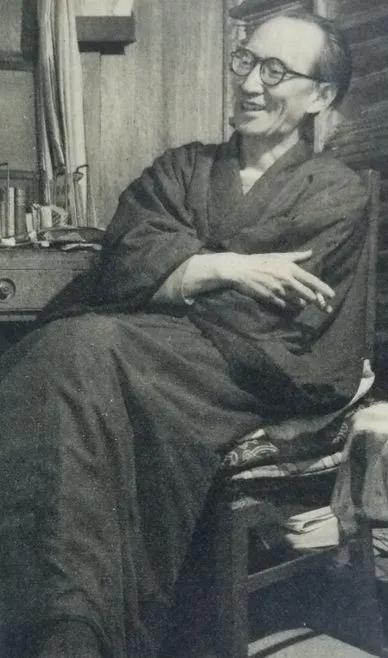

清瀬保二

国籍: 日本

死亡日: 1981年9月14日

年 清瀬保二作曲家 年

清瀬保二は年に日本の音楽界に生を受け時代を超えて多くの人に影響を与えた作曲家として知られています彼の人生は音楽への情熱と革新の探求に満ちていましたしかしその道は平坦ではなく多くの挑戦と試練が待ち受けていました若き日の彼は日本の伝統音楽に深く影響を受けましたそれにもかかわらず西洋音楽との出会いが彼の運命を大きく変えることになりました大学で西洋音楽理論を学んだ彼はすぐにその新しい世界に魅了されます清瀬はおそらく自身が抱える葛藤伝統と革新との間で揺れ動く心が後の作品に色濃く反映されることになるとは思ってもみなかったことでしょう年代には彼は東京で活躍する作曲家として名声を博し始めましたしかしその成功にもかかわらず日本全体が戦争へ向かう中で彼の日は暗い影を落とします年日本が敗戦した後清瀬の音楽もまた激しい変化を余儀なくされますそれまで自分自身が信じていたもの和やかなメロディーや調和すべてが崩壊してしまったような感覚になったことでしょう年代になると彼は再び希望を見出しますしかしそれには時間がかかりました皮肉なことにこの混乱した時代こそが新しいスタイルや表現方法への模索につながることになりますその結果として生まれた作品群には日本的な要素と西洋的な要素が見事に融合し多くのリスナーから称賛されるようになりましたその後も清瀬保二は新しい世代の作曲家たちへ多大な影響を与え続けますまたオーケストラから小編成までさまざまな形式で作品を書き続けましたおそらくそれこそが彼自身も求め続けた自由だったのでしょう特筆すべきは合唱曲や歌曲など多様性あふれるジャンルでも才能を発揮した点です年その長いキャリアの果てとなる瞬間清瀬保二という名前には多くの人によって語り継がれる遺産があります議論の余地がありますがその魅力的な旋律や独創的な構成によって一世代以上も後輩たちから愛され続けていますそして今でもなお新たな解釈やアレンジによって息づいていると言えるでしょう今日では孤独に重きを置いた作品群や愛情深いメロディーラインこそ現代人にも共感できる要素となっていますそのため多数あるクラシックコンサートだけでなく小さなライブハウスでも演奏されていますそしてこのようにして清瀬保二という存在は過去だけではなく現在とも繋げられているそれこそ皮肉です このようにして彼の日常生活自身との闘いや表現への渇望それら全てはいまだ色褪せない煌めきを持っています実際何故今でもそんなにも人気なのだろうという問いへの答えには一つ確かなことがありますそれぞれ聴衆によって異なる解釈として受け取られ人の日常生活へ溶け込む能力なのです死去した年以降多くの場合偉大なる作曲家として記憶されていますしかしこの偉大さという言葉には一種特別な意味合いがありますそれともしかすると自身より前世代から受け継ぎ更なる進化へ導いた意義深さでもあるのでしょうこの考え方のお陰で時代を超越した普遍性それぞれ異なる背景・価値観・経験・文化これら全ても含んだ意味合い そして今なおその名残りとも言える数作品達そしてその旋律一つ一つにはおそらく未来永劫色あせぬ真実 どんな困難にも負けず人間として感じ得る喜びまた悲しみそれ自体なのです