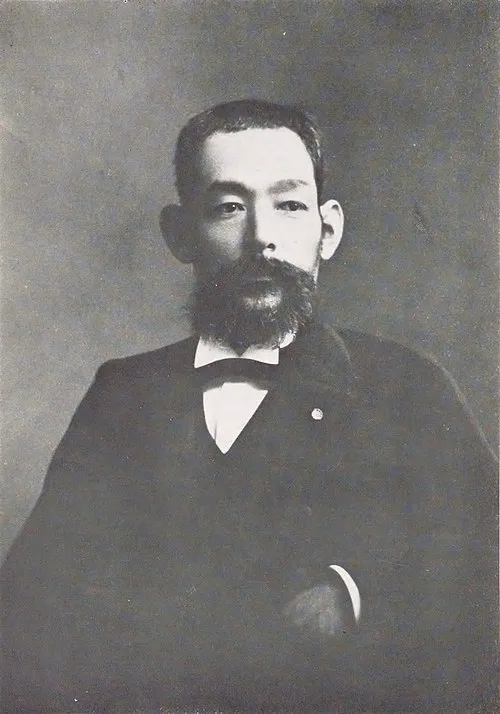

岡野清豪

国籍: 日本

死亡日: 1981年9月14日

岡野清豪政治と経済の交差点で輝いた人生

年ある静かな町で生まれた彼は決して平凡な道を歩むことはなかった幼少期から優秀な成績を収めその知性は彼を早くも周囲の注目の的にしたしかしその明るい未来が約束されているかのように思えた矢先家族は厳しい経済的困難に直面するそれにもかかわらず若き岡野は学問への情熱を失わず自らの道を切り開いていく

大学時代には銀行業界に対する興味が芽生え始めるこの時期おそらく彼が将来どれほど影響力を持つ人物になるかなど想像もしていなかっただろうそして年代には日本経済が急速に成長し多くの若者が金融業界へ飛び込んでいったその波に乗る形で岡野も三和銀行へ入行し一歩一歩キャリアを積み上げていった

しかしそれにもかかわらず彼には多くの試練が待ち受けていた年大恐慌が世界中を襲い日本でも多くの銀行が閉鎖される中岡野はその混乱に巻き込まれることとなったこの時期こそ自分自身を試す機会だと決意した彼は不屈の精神で逆境と向き合っていった結果として年には三和銀行で次第に頭角を現し始めその後数十年間この銀行業界で不動の地位を確立していく

年日本戦後復興へ向けた大規模な改革が求められる中岡野清豪もその変革に参加することとなる皮肉なことに日本経済再建への貢献が求められていたこの状況下では新しい金融制度や政策提案への需要が高まっていたからだこの流れによって彼はますます重要な役割へと進んで行った

政界への進出

年代半ばになると遂に政治への関心も芽生えてきたそれまで実務家として鍛え上げられてきた経験から多くの課題解決策や政策提案について語れる自信も持つようになったしかしながら政治家として成功するためには新たな人脈作りや調整力それだけではなく様な圧力にも耐える必要があった

そして年第代文部大臣として内閣入りその後第代通商産業大臣へと昇進した教育と産業の両方という分野で功績を残すことで日本社会全体への影響力も強化されていくだろう文部大臣在任中日本全国的な教育改革案を推進する一方高度経済成長期という背景もあり産業を軸とした政策展開にも尽力した

遺産と思索

それでもただ与え続けるだけでは足りないという思考法則によって多くの場合何を与えるべきか悩む日だったとも言われているこの苦悩こそがおそらく彼自身や日本社会全体への深刻さと思いやりにつながっていたのであろう一方通行ではなく双方向的コミュニケーションによる情報伝達方式こそ新しい社会づくりへ寄与すると信じ続けたと言われている

政権交代とその後

年代初頭日本国内外とも不安定要素ばかりだったしかしその渦中でも岡野清豪はいち早く新しいビジョンやプランニング技術の構築につながる土台作りとして注目され続けましたそして年多岐にわたり幅広い実績から信頼された存在感はいまだ衰えることなくその直後には第代三和銀行頭取という栄誉まで手繰り寄せてもいる

評価・影響・そして現在との接点

今日でも多数ある金融機関及び政府関連団体など同様規模内でも引き継ぐものありただし過去との比較となれば厳密さ欠落等様指摘されつつある現実です奇しくも日本経済全般変容してゆけば今更ながら思えば教育と産業に携わったあの日とは異なる光景がありますね

歴史家たちはこう語っていますまさしく現在見える新型格差問題等原因透視できぬ限り無縁とは言えないと言いますまた一部ファン曰く当時多角化路線打ち出されたゆえ逆風下でも魅せ技披露でき挑む姿勢如何なるものだったでしょう もちろん今見る視点どう映じるとか考える余地色濃厚です

最後になりましたが氏亡きあと幾度迎える波乱見舞いつつ歴史検証可能性高まり或は重圧意味解放意義理解出来ぬ限リ無理難題なお近頃と指摘者増加中なのですよね 近未来目指すなら新鮮理解助成必要必然とも言われています