生年: 1942年

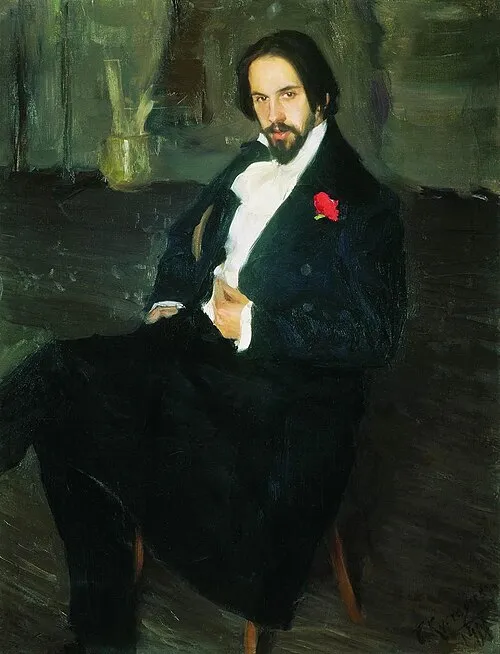

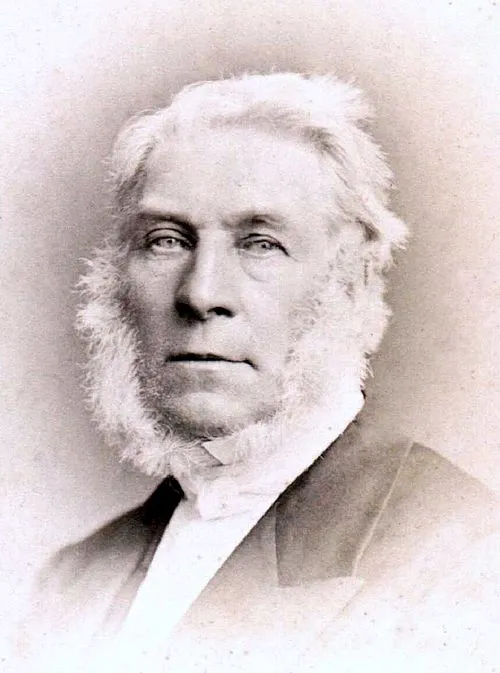

名前: フリッツ・トート

役職: ナチス・ドイツ軍需相

生年: 1891年

年 フリッツ・トートナチス・ドイツ軍需相 年

年の夏ナチス・ドイツがヨーロッパのほぼ全域を掌握していた時期フリッツ・トートはその影響力を強めつつあった彼は年に生まれ第一次世界大戦の影響を受けた世代として育ちさまざまな職業経験を経て政治の世界に足を踏み入れた

最初は技術者として活躍しその後企業界で成功を収めるがそれにもかかわらず彼は政治的な野心を抱いていた年ヒトラー政権が成立すると同時にトートもナチス党に加わり自らのキャリアの新たな道を切り開くことになるしかし彼の上昇は平坦なものではなかった

フリッツ・トートが軍需相となった背景には当時ドイツが直面していた戦争遂行能力の限界と生産性向上への強いニーズがあったそれにもかかわらず彼には多くの課題が待ち受けていた既存の制度との摩擦や他派閥との権力闘争など多くの障害が横たわっていたからだ

歴史家たちはこう語っている彼は優れた管理能力と技術知識で知られておりそのため経済的側面からも戦争努力に貢献したしかし皮肉なことにこの役割こそが彼自身と多くの無辜なる市民へ計り知れない影響を及ぼすことになるとは思いもしなかった

年代初頭までには大規模な兵器生産体制や資源確保への取り組みで知られるようになっていたしかしそれでもなお供給不足や戦場での日変わる状況によってその立場は常に危ういものだった特に年以降連合国による反攻が激化する中でその重圧はますます増していった

一方でトート自身もおそらく内部から来る疑念や反発によるストレスと戦っていた可能性がある部下との衝突や指導力への疑問など多面的なプレッシャーに晒されながら自らも存在意義を見出そうともしていたと言えるだろう

またこの頃フリッツ・トートは人道的視点から見ると非常に議論されるべき選択肢についても関与していたそれにもかかわらずまた皮肉にもその決断には数えきれないほど多く無実なる命が奪われ多大なる悲劇を引き起こしたその結果としてナチス政権下では様な非人道的行為や犯罪行為へ関与する立場となりこの事実はいまだ歴史上残虐極まりない出来事として記憶され続けている

しかしそれでもなお年まで自ら積極的に軍需省内外で活動し続け国防産業の確立という名目で次第に自分自身とそのビジョンへ固執する姿勢も見せていたそして当時最大規模だった労働者制度の導入など一部から賞賛されてもいる事実も否定できないだろうただしそれでも批判者から見ると独裁的と評される要素もしばしば表面化したそれゆえ国防 という名目ながらその中身には複雑さつまり主観性 が存在したと言えるでしょう

皮肉なのはその後間もなくナチス政権自体が崩壊し始め彼自身もこの体制内では孤立無援となってしまうことであるその崩壊後人からどんな評価されようとも生存競争という厳しい現実にも直面せざる得なくなる結果として年以降には姿を消す運命となり一度栄華を極めた者として再び忘却へと沈むことになるその後何十年か経過した今でもフリッツ・トートという名前を見る際にはいつしか思索する必要があります果たしてこの人物とは一体誰だったのであろう

今日では彼について論じられる際多くの場合ナチスという言葉なしでは語れない事情がありますまた近代史研究者によればヒトラー政権下で果敢にも困難越えて挑んできた各種プロジェクト群とも結びつきますこのようになれば当然ですが現在まで引き継ぐ教訓や考察など様考え得れる要素隠れており長い歳月経ても色褪せぬものになることでしょうそして現在でもその名声良し悪し は完全なる忘却対象とは程遠い存在です

フリッツ・トートとは

フリッツ・トート は年にドイツで生まれ年に他界した著名なナチス・ドイツの軍需相です彼は主に軍需産業と建設計画において重要な役割を果たしましたトートは軍需物資の生産と供給を効果的に管理することでナチス政権の戦争経済を支えました

軍需相としての活動

年第二次世界大戦の勃発に伴いトートはドイツの軍需相に任命されました彼は軍需産業の効率を高めるために様な政策を推進しドイツの戦争能力を大きく向上させました特に彼は労働者の動員や生産効率の改善を図るための統合された計画を立て国の戦争体制を強化しましたそれに加え彼はトートプランを策定し戦争に必要なインフラ整備を推進しました