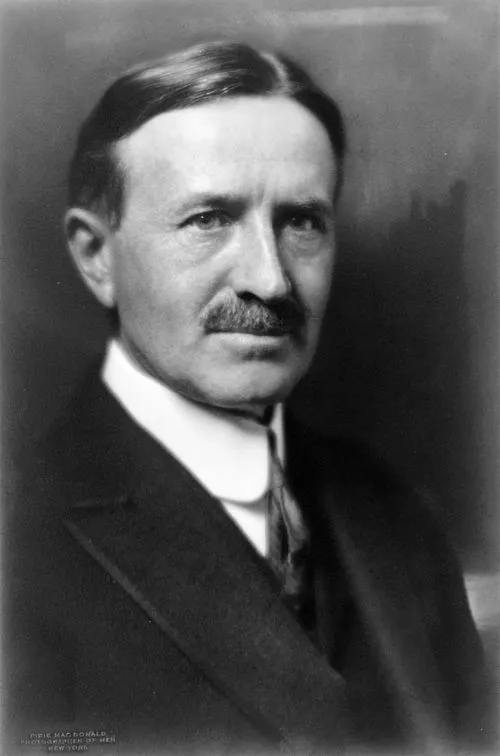

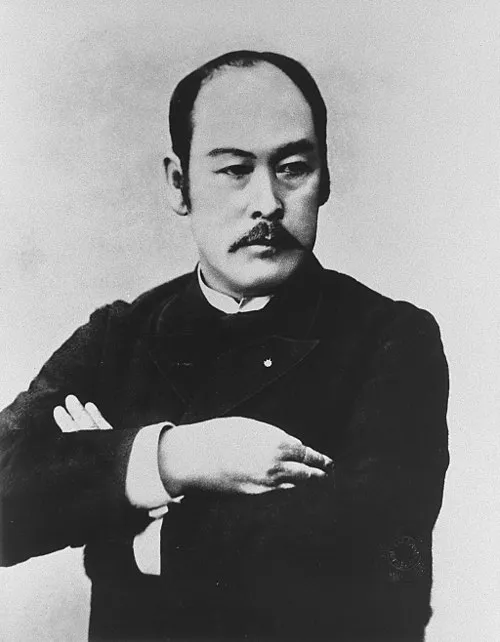

生年月日: 1857年

死去年: 1941年

職業: 茶研究家

主な業績: 日本の茶文化の発展に寄与

年 杉山彦三郎茶研究家 年

杉山彦三郎は年に生まれた日本の茶研究家でありその生涯を通じて日本茶の発展に多大な貢献をした人物として知られています彼の人生はただの茶の研究ではなく文化と伝統を深く掘り下げる旅でした幼少期から彼は自然と親しみ山や川に囲まれた環境で育ちました特に彼が若い頃から目にしてきた茶畑は後の人生にも大きな影響を与えることになりますしかし杉山が茶道具や栽培技術について学び始めたのはそれほど単純ではありませんでした様な文化的背景を持つ人との交流が彼を刺激し彼自身もまた探求心旺盛な青年へと成長していったのですその過程でおそらく彼が最も影響を受けた存在は日本古来の茶道に情熱を注いだ師匠だったでしょうこの出会いによって彼は単なる栽培者ではなく深い哲学的考察を持つ研究者となりました年になると杉山彦三郎はその長年にわたる研究成果として日本茶論を出版しましたこの著書にはおそらく彼自身が体験した数多くの苦難や成功が反映されていることでしょうしかしこの出版物は単なる技術書ではなく日本文化全体への深い洞察と愛情が詰まっていたため多くの人から絶賛されましたそれにもかかわらず一部ではその内容への批判もありました特に伝統主義者たちは新しい考え方やアプローチには懐疑的だったようです皮肉なことに日本茶論は戦時中という厳しい時代背景で出版されたため多く人には届かなかったかもしれませんそのため多くの場合この作品自体が他国との交流とは無縁となり得る状況下で埋もれてしまいましたしかしその内容自体は今でも色あせない価値があります杉山自身も晩年には自ら育てた茶葉で淹れるお茶こそ最高だと言っていましたそれによって自然との繋がりや自身のアイデンティティについて再評価する機会になったのでしょうそして年という年自身の日記には私のお茶作りこそ本当のおもてなしであると記されていたそうですそしてその数年後亡くなるまで決してその探求心を失わず新しい技術や知識にも常に興味津でしたまた新しい発見がありますようにと願う言葉を書き残したという報告があります実際このような態度こそが現代でも多くのお茶愛好家によって受け継がれている姿勢なのかもしれませんね現在でも彼への敬意から多くのお茶サロンでは杉山式と呼ばれるスタイルでお客さんを迎え入れていますそして驚くべきことですがそれだけではなく日本国内外問わずおしゃれなお店でもこのスタイルを見ることがありますその背後には現代社会との繋がりとして本物を求める消費者心理がありますこの変化こそおそらく杉山彦三郎氏のおかげなのかもしれませんね年以降年以上経った今でも多様化する現代社会だからこその需要と言えますおもてなしの精神はいまだ健在ですし人がお茶一杯から感じ取る歴史・文化・風情とは何なのかそれぞれ異なる視点から新しく解釈されていますもちろんそれぞれ別個独立した意見ですがともすれば忘れ去られてしまう存在だった杉山氏へ感謝する声も聞かれるでしょう