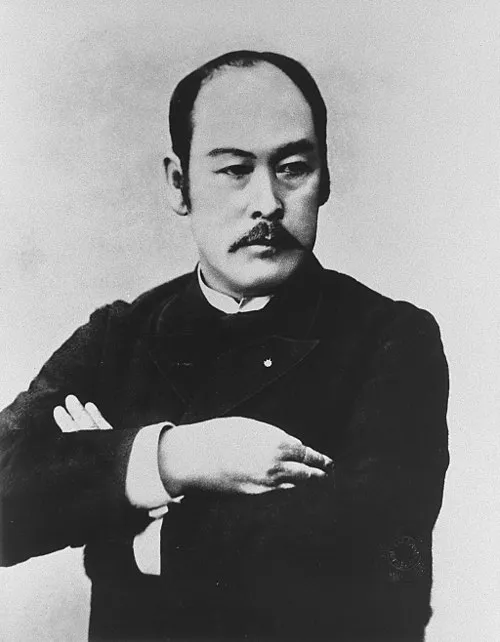

名前: イヴァン・ビリビン

職業: イラストレーター

生年: 1876年

没年: 1942年

年 イヴァン・ビリビンイラストレーター 年

年ロシアのイラストレーターイヴァン・ビリビンがその生涯を閉じたこの年は彼の作品が未だに人の心に深く刻まれていることを思わせる記念すべき瞬間だったビリビンは年にロシア帝国のペトログラードで生まれ幼少期から絵を描く才能を発揮した彼のスタイルはロシア民話や伝説からインスピレーションを受けた独特なものであった

若い頃から彼は様な美術学校で学びその後多くの著名な作家や詩人とコラボレーションするようになったしかしその道程は決して平坦ではなかった年代初頭彼はサンクトペテルブルクで数回展覧会を開いたが一時的には批評家たちから冷たい反応を受けることもあったそれにもかかわらず彼はその困難に屈することなく自身のスタイルを模索し続けた

ある意味でビリビンの絵画には一種の音楽が宿っていると言えるかもしれないその作品には色彩豊かな情景とともに豊かな感情が流れ込んでいる彼が生み出したもの民話や神話生き生きとしたキャラクターたちはそれぞれ独自の物語を持っており一目見るだけで観客を魅了する力があった

年代にはロシア民話集の挿絵によって全国的な名声を得ることになるしかしこの成功には皮肉な側面も存在した第一次世界大戦やロシア革命など大きな歴史的変動が影響しそれまで安定していた社会が崩れていく中でも多くの芸術家たちが表現方法に悩み苦しんだそれにもかかわらずビリビンは自身のスタイルとテーマに固執し続け新しい挑戦としてフォークロアへの愛着を深めていった

おそらく彼自身も自ら描く人物や風景への愛情とは別にその背後にある伝説や物語にも心惹かれるものがあったのでしょうこのような背景から人とのつながりというテーマもまた強調されていったそしてそれこそが時代背景とは逆行していたかもしれないしかしこの芸術家としての日では多様性と不確実性こそ本当の美しさであるという教訓となって現れるそれゆえ多くの場合人は再び共鳴するもの失われた文化への渇望へ導かれていった

年代になるとソ連政府による統制強化によって多くの自由業者たち同様有名無実化されつつある状況下でも継続的に活動したこの時期には特定テーマへの取り組みとして赤軍を題材にした作品なども手掛け始めたその過程では一見相反する内容古典的要素と現代主義との融合試みも行われているしかしそれでもなお民間伝承への探求心は失われてはいないようだった

年この偉大なるイラストレーターが亡くなる頃日本軍による真珠湾攻撃など世界中で混乱と悲劇が広まっていたそれにも関わらず今なおひっそりと存在し続ける彼の絵画それは単なる芸術品以上だった心温まるメッセージと同時に社会問題とも言える影響力さえ秘めていたと言えるだろうそして皮肉にもそれ以来年以上経過した今日でも多く的人へ感動と思索不安定さについて考えさせながら訴えかけている事実こそ不朽となり得る理由なのだろう

死後すぐその遺産はいわゆるソ連印刷の波及効果という形でも広まり始めました一方では復刻版作品やポスター等も登場しますその影響力故でしょう 現代世代まで活躍している新進気鋭アーティスト達にも何らか触発された部分存在していますそしてその技法 ひいて考察すれば民族文化復興運動とも言うべき運動へ繋げつつある側面がありますね

また近年になり改めて評価され始めたり新しい媒体デジタル上でも再認識されていますネット上という仮想空間内ですら誰より先駆者的立場持ちなためおそらくだからこそこういう現象起こりますねこの点について意義深い点なのですが不思議とも言える側面ありそうですただ映像通じ展示表現増加傾向見せていますよね ただ残念ながら明確理解得づらいところありますので研究対象として注目され続いてほしいと思います