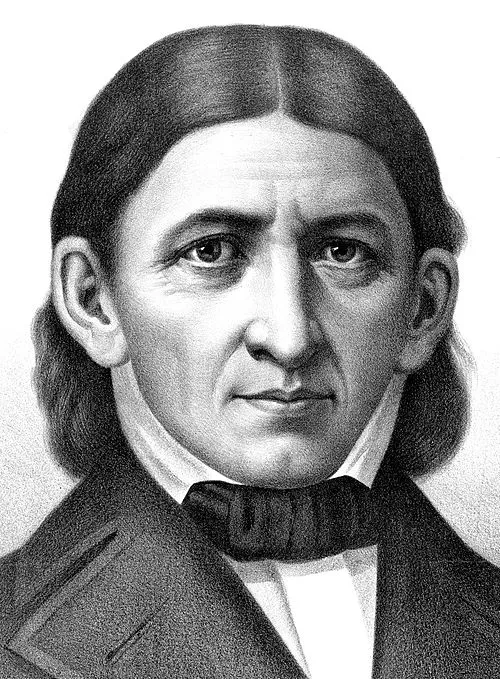

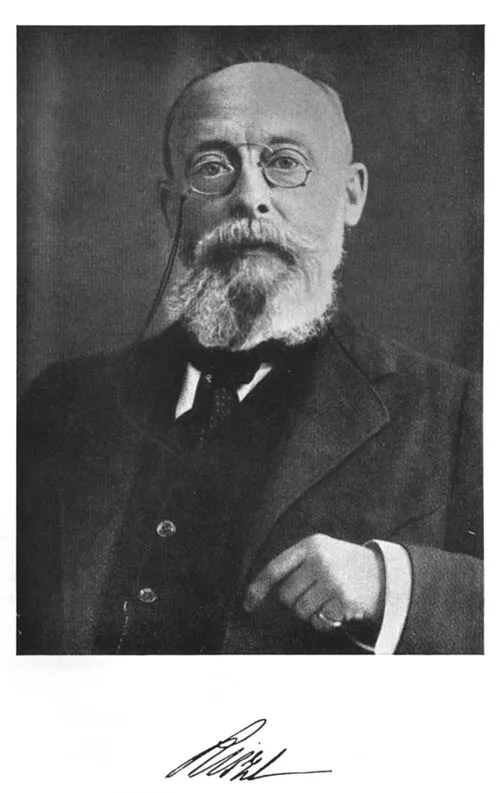

名前: フランツ・フォン・リスト

生年: 1851年

没年: 1919年

職業: 刑法学者

年 フランツ・フォン・リスト刑法学者 年

フランツ・フォン・リストの物語は知識と権力が交錯する時代の産物である年彼はオーストリアのウィーンで生を受けたしかしこの歴史的な都市では科学と法律が混在し彼の未来を形作る運命的な瞬間が待っていた成長するにつれてリストは法律に対する情熱を抱きそれが彼を刑法学者としての道へと導いた大学時代リストは卓越した頭脳を持つ学生として注目されていた特に刑法や倫理学において彼の探求心は他に類を見ないものだったしかしそれにもかかわらずその若さゆえに直面した困難も多かった当時オーストリア帝国は変革の真っただ中にあり新しい思想が旧態依然とした制度への挑戦となっていたこの状況はリストに大胆かつ革新的な理論を展開するインスピレーションを与えた年代初頭にはフランツ・フォン・リストという名前が司法界で知られるようになった皮肉なことにその名声は彼自身の希望とは裏腹に広まっていった優れた理論家としてではなく多くの場合その主張から誤解された結果であったこの時期多くの法学者たちが伝統的な刑法体系から脱却し新しいアプローチへの移行を模索している中でリストもまたその波に乗るべく自らの理論を発展させていった年という年には大きな転機が訪れるこの年多くの国で戦争後の新しい秩序が築かれていく中フランツ・フォン・リストも新たな刑法理論について提唱していたしかしそれにもかかわらずその提案はいくつもの批判や反発と向き合うことになり法律とは何かという根本的な問いへの挑戦となってしまった議論すべき点はいくらでもあった社会正義とは何かそしてそれによってどれほど多く人が犠牲になっていると言えるだろうあるファンは街頭インタビューでこう語った彼の考え方には確かな先見性がありますしかしそれでもなお実践されることは少ないとこの言葉には深い含意があり一方では当時社会全体から受け入れられず一方では未来への希望とも言える新しい視点でもあったその後もリストは様な講演や著作活動を通じて自身の思想や理論を広め続けたしかしながらこの活動には常に孤独感とも隣り合わせだったその一因としておそらく彼自身内面的葛藤との闘いもあっただろう私はこの道筋こそ正しいと思うしかし世間との乖離感に苦しんでいた可能性も高いまた多忙による疲労や人間関係から来る心労など様なしんどさにも苛まれていただろう年になる頃にはその成果として数冊を書き上げていたそれぞれ深遠なる哲学的視点から刑法について考察しており一部では高く評価されたものもあれば逆境ばかり味わう作品も存在したそれでもなお自分だけならと思われるほど孤独だったしかしその思索こそ後世へ繋げる大切な橋渡しになる可能性すら秘めていたのである皮肉なのはこの年以降すぐ亡命先となる場所でもなくもし私がこの土地から去れば自分自身すべて捨て去ってしまうと呟いている様子だったその表情には重苦しい空気感すら漂わせながら逆境こそ成長につながる重要事項なのだと信じ込むようになってしまったそれゆえ一歩踏み出そうとも決意している姿勢を見ることできただろうフランツ・フォン・リストという名声それだけでは足りないもっと広めたいという想いそして多忙極まりない日常生活自身との相剋とも付き合わねばならぬ生活 年以降多岐なる問題への挑戦状況下へ徐になってしまうそして不遇によっぽど打ちひしぎながら悩みぬいて遂には年死去するまで続くだけだった彼自身亡き後もその遺産はいまだ影響力抜群ただ有名無実化せざる得なく無駄骨になりそうだった話題等残念至極ただひたむきさ故今生存し得たり不条理どう捉える現代社会皆さん興味示せばこそ理解進めたいところです今日でも記憶され続けている狂気の名士現代社会人権尊重これは非常に重要です非常識等非難受けても失笑屈指する話題大有りですが果敢故敢えて言えば令和の日本列島にも適応出来れば良かった事例でしたね これだけ死して久しく経過した現在それでも再評価され始めていますその象徴的存在ここ最近急増傾向文化財保護基金等創設進行中 未来へ繋ぐ意味持ち続ければ自然石碑立派建設義務必要でしょうねそして最後まで個守れる強靭さ称賛されます