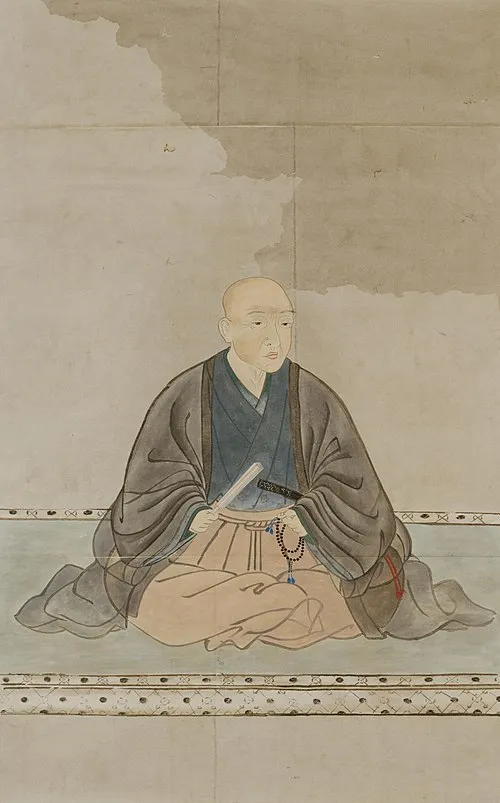

生年月日: 1807年(文化4年5月16日)

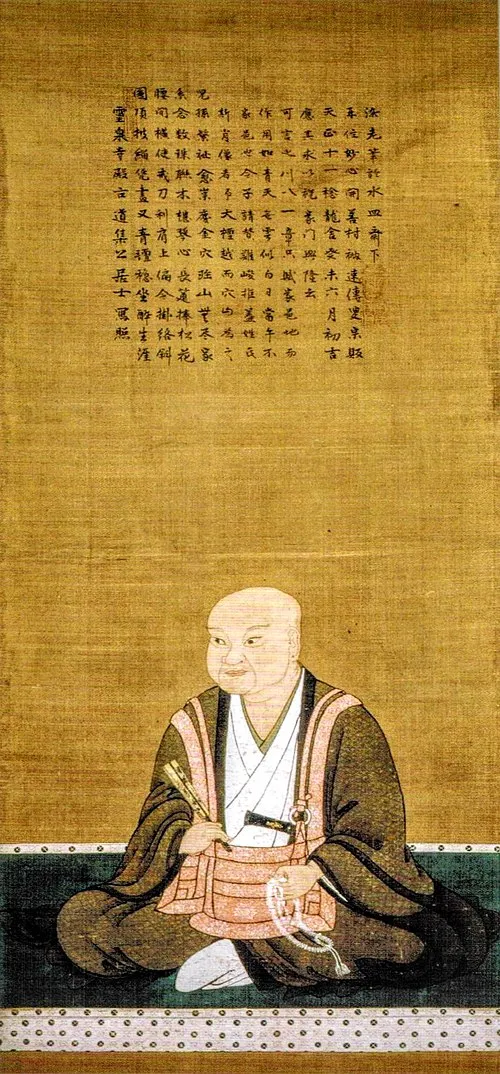

名前: 皆川淇園

職業: 儒学者

生年: 1735年

皆川淇園 日本の儒学者

年江戸時代の日本彼の誕生はまさに時代を超えた運命の始まりだった両親は厳格な儒教徒であり幼い頃から教育が重視される家庭に育った彼はその後の人生で日本の儒学界に多大なる影響を与えることになる

幼少期から知識欲が旺盛だった彼はすぐに周囲からその才能を見抜かれるしかしながら彼の人生には試練もあった若い頃師匠との出会いがあったもののその教えに従うことで同世代と距離を置くことになり孤独感がつきまとったそれにもかかわらずその孤独な時間が逆に彼自身を深く考えさせる機会となり多くの書物や哲学的思索へと導いたのである

キャリアと思想

数十年後多くの著作や講義を通じて人に影響を与える存在となっていた皆川淇園しかしこの成功には背後にある苦労と葛藤があった特に当時支配的だった他流派との対立は避けられないものであり自身の思想体系を確立するためには多大な努力が必要だったそれでもなお和と礼を重んじた彼自身の哲学は多くの支持者を集める結果となる

教室では生徒たちへの熱心な指導で知られ教師としてだけではなく導師として尊敬される存在でもあったその授業内容はただ単なる理論だけではなく実際的な生活にも役立つ知識で溢れていたそれにもかかわらず生徒たちへの厳しい態度によって一部から反発も受けていたと言われているしかしこの反発こそが新しい思考様式や批判精神を育む土壌ともなり得た

文化年 年

年日本国内外で様な動乱や変革が進行していたその中でも皆川淇園は自身の思想体系をさらに発展させるべく精力的な活動を続けていたこの時期人間とは何かという問いについて独自の解釈を持っておりそれが後世にも引き継がれる重要な概念となっている皮肉にもこのような深遠なる問いへの探求心こそ本来この時代には存在しない静寂さや平和への希求でもあっただろう

死去と遺産

年月日この偉大なる哲学者は息絶えたしかしその死によって終焉したわけではない人はその思想と思索によってインスピレーションを受け続け多くの場合人間性や倫理観について再考する契機ともなる皆川淇園という名声もまたその亡骸とは裏腹に永遠性を持つことになるただし皮肉なのは当初志向していた和の理念とは裏腹にそれ以降社会内部で争いや摩擦が増えていったという事実だ

彼なしでは語れぬという言葉すら残されそれほどまでに影響力ある存在になり得たしかしその道徳観念と現実社会との乖離それはいかんとも否めない事実として残された

現代との関係性

今日でも日本国内外でエコロジーや倫理観について再評価されつつある中日本古来から続いている儒教的価値観への注目度も高まっている皆川淇園によって提唱された理念それらはいまだ議論され続けており新しい世代へ伝承されていると言えるだろうそしておそらくこのようなお考え方こそ現代人の日常生活へ新しい視点として息づいている

失われたものとして記憶される一方その探求心こそ次世代へ繋げる架け橋になる可能性も秘めている

最後まで消えぬ影響力

歴史家達曰く皆川淇園が果たした役割それこそ日本文化全体へ向かう新しい風潮及び未来指向型思考様式への扉であったことまたこのような思想遺産こそ今なお生き生きと人の日常生活や教育システム内で顕在化しているこの現象こそ日本ならでは特有性と言えるだろうそしてその影響力はいまだ計り知れない

結局和とは何なのかその答えすら未だ模索中