生年月日: 1863年(文久3年5月6日)

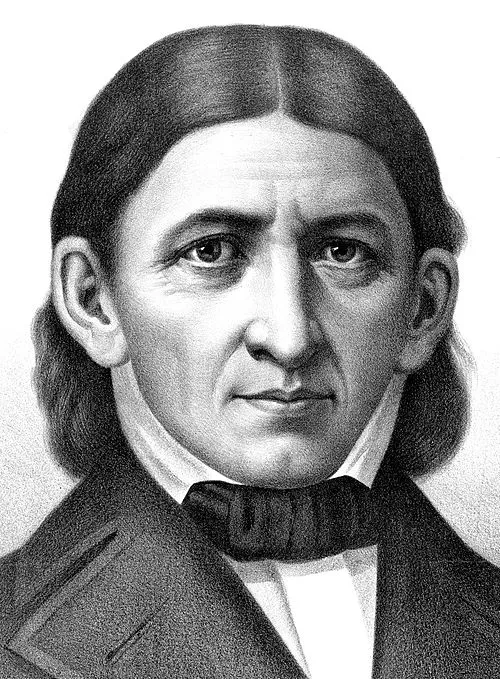

名前: 貫名菘翁

職業: 儒学者、書家、文人画家

生年: 1778年

年文久年月日 貫名菘翁儒学者書家文人画家 年

年のある日のことひとりの男が日本の文化史にその名を刻むことになる貫名菘翁儒学者であり書家そして文人画家として知られる彼はその人生を通じて日本の伝統的な美意識と知識を体現した存在だった彼は年に生まれたがその誕生はまさに時代の交差点であった

若き貫名は江戸時代後期という混乱した時代背景の中で育った地域社会では儒教が隆盛し多くの知識人たちが教えを広める一方西洋文化との接触も次第に増えてきていたしかしそれにもかかわらず彼は古典的な儒学への強い情熱を持ち続け自らの道を突き進んだ

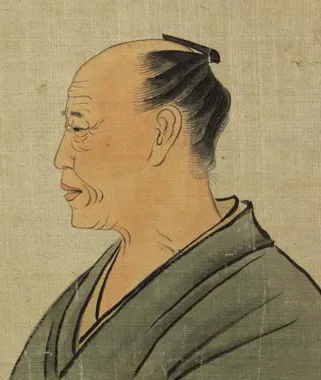

そのキャリアは早くから始まった青年期には自ら学び舎を開設し多くの弟子たちに教え始めたそれはただ知識を授ける場ではなく精神的な成長や倫理観についても深く考える場となっていたしかしそれだけではない彼はまた書家としても才能を発揮しその筆跡には人が憧れる美しさと力強さが備わっていた

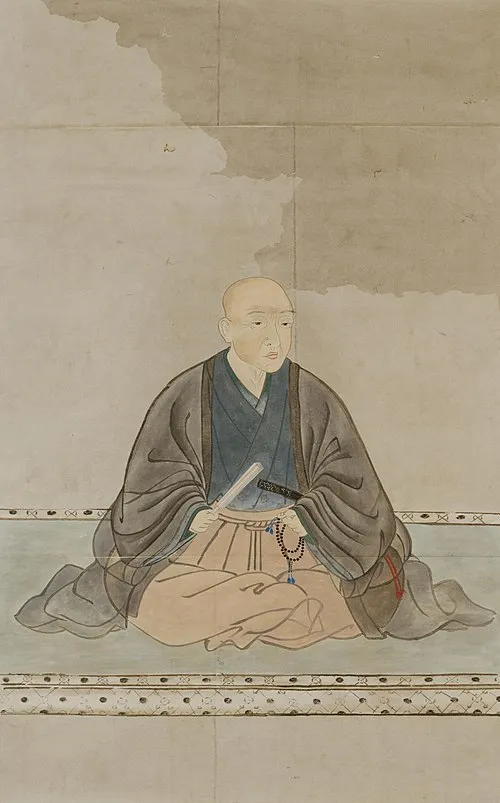

皮肉なことに当時日本では様な思想が対立しており多くの知識人たちは自らの理念と向き合わざるを得ない状況だったその中でも貫名菘翁は自身が信じる儒学こそが国づくりに必要だと訴え続けたそしてその信念によって多くの支持者も得ていったのであるしかしそれでもなお彼には批判者も少なくなくその言動から非難されることもしばしばあったようだ

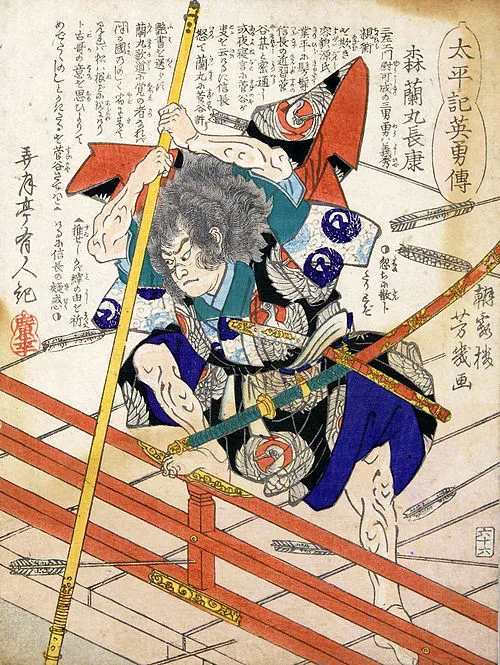

興味深いことに貫名菘翁は絵画にも取り組んでいた文人画家として自然や風景人の日常生活を描写することで日本文化への深い理解と思慮深さを示しているこの芸術活動によって彼自身の日常感覚や哲学が絵筆によって具現化されるという形になり多くの作品はいまだに多くのファンによって称賛されているそしてこのような活動から見てもおそらく彼自身もまた書と絵は切り離せないものだと思っていた可能性が高い

さて年生涯最後の日へ向かう中で貫名菘翁は何を思ったのであろうか それまで培われてきた思想や作品への評価について考えつつ新しい日本へ向けて何かメッセージを書こうとしていたかもしれないそれとも過去数十年間自分自身との葛藤や挑戦について振り返りながら静かな時間を楽しんでいただろうか

死後その遺産はいまだ色褪せず多くの記事や研究によって語り継がれている特に近年日本文化への再評価とも相まって多方面から注目されているようだ文学とは何ぞという問い掛けには今でも多様な答えがありますただ単純明快な回答だけではなくより複雑で微妙な関係性について考える契機となればと思う

果たして現在この偉大なる儒者・文人画家との関係性はいかなるものなのか 結局その哲学と美意識こそ現代社会にも必要不可欠なのではないだろうかその証拠として今日でも多くの場合和の精神や調和こそ日本独自のおもてなし精神と言われたりすることからもうかがえる

年現在 貫名菘翁ゆかりのお寺や資料館には観光客のみならず多種多様な訪問者がおりますその影響力はいまだ衰えておらず新しい世代へ新しい視点から受け継ぐべきものとして存在していますまたなど現代的手法によって再評価されつつあるこの古典的思想群一体どんな風景になるのでしょう しかしそれこそ一度失われた美意識や価値観では決して再生できない部分もありますね