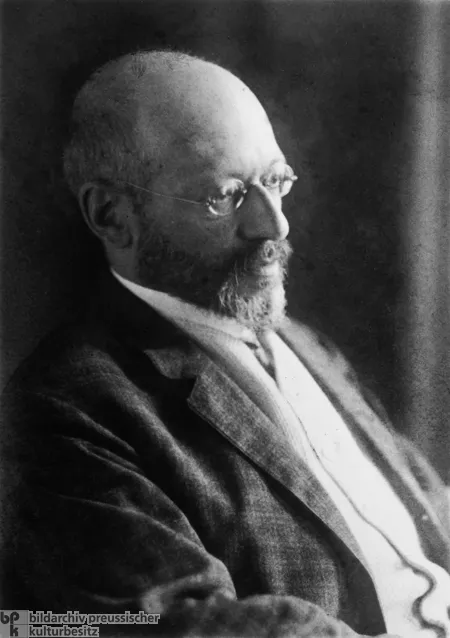

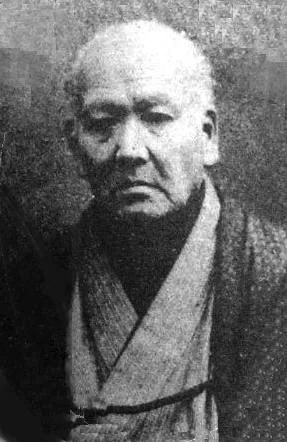

生年月日: 1883年

死去年: 1964年

職業: 彫刻家

国籍: 日本

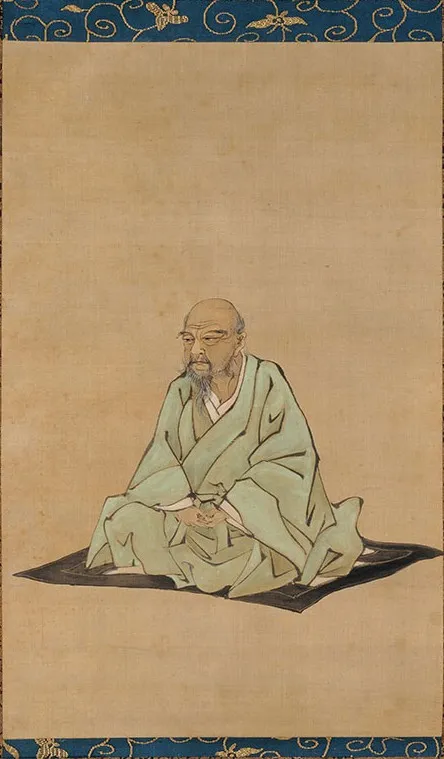

年 朝倉文夫彫刻家 年

朝倉文夫は年に日本の福井県で生を受けた彼の誕生はまるで運命が予め決められていたかのように感じられる幼少期から美術に興味を示し特に彫刻に魅了された彼はやがて東京美術学校へと進学したこの学校は日本の近代美術界を牽引する人材を多く輩出していたしかしそれにもかかわらず当時の社会では伝統的な工芸品や絵画が主流であり彫刻という表現方法にはまだ限界があった在学中彼は西洋の彫刻技法と日本の伝統的な手法を融合させることに挑戦した彼自身も私の作品は人間性を探求するための試みであると語っているこの探求心こそがその後のキャリアにおいても常に彼を駆り立て続けたそれから数年後多くの困難や競争を経て朝倉文夫はついにその名声を確立し始める最初期には小さな展示会への参加だったがその作品は見る者すべてを引き付けたしかし皮肉なことにこの初期成功にも関わらず本業だけでは生活が困難だったそこで彼は教職につき多くの学生たちへ彫刻技法とその背後にある哲学について教え始めるその影響力は大きくおそらく学生たちは朝倉から多くを学び取っただろうまたこの時期には自身でも新しい作品制作にも取り組み続けその中には後世でも評価される名作となるものも含まれていた年代になると日本国内外で注目され始めた朝倉文夫その才能ゆえか多数のコンペティションへの招待状が舞い込むしかし一方で彼自身も多くの苦悩や葛藤と向き合わざるを得なかったそれでも果敢にも新しいスタイルへ挑戦し続け人間というテーマについて深堀りする姿勢から新しい視点や解釈が次と生まれ出たのである年代になると日本社会全体が激動の日へ突入していったしかしそれにも関わらず朝倉文夫は自分自身と向き合う時間を確保し続け自身の日記には深淵な思索や創造意欲について記録されている創造とは自分との対話でありそれこそ私自身なのだと述べたこの言葉には多様性あふれる彫刻家として生涯追求した思想が反映されていると言えるだろう第二次世界大戦終結後日本社会はいち早く復興へ向かう努力と思惑渦巻いていたその中でも朝倉文夫は自身独自のスタイルによって再び注目され始めるそして年第回日展日本画壇最大規模への参加によって新世代アーティストとの交流も増加ここからさらに多彩なコラボレーションへ繋げていった年まで活動し続け一方では自宅兼アトリエとして使用していた場所も改修・整備され徐に訪問者も増えて行ったそして運命的とも言える瞬間彼女との出会いによって新しいインスピレーションともなる作品群も数多く誕生したと言われているそれぞれ異なる背景や信念から成り立つ依頼主との関係性によって更なる成果物として具体化されたのであろうそして年月日生涯歳という長寿ながら惜しまれつつこの世を去ったしかし実際問題として考えてみれば死は終わりではなく新しいスタートだとも言われたりするその証拠として今日でも多く のファンによって語り継がれ朝倉文夫賞という公募賞まで設立された事実こそその遺産がおそらく今なお評価され影響力持ち続けている証明ではないだろうか現在見ることのできる彼女設計及び監修下で建築されたアトリエ兼ギャラリー夢二館等を見ることで感じ取れる時間の流れそれこそ一瞬一瞬全力投球すべき価値あるものだからおそらくファン達だけじゃなく新世代クリエイター達へのメッセージとなっている気配すら漂わせています