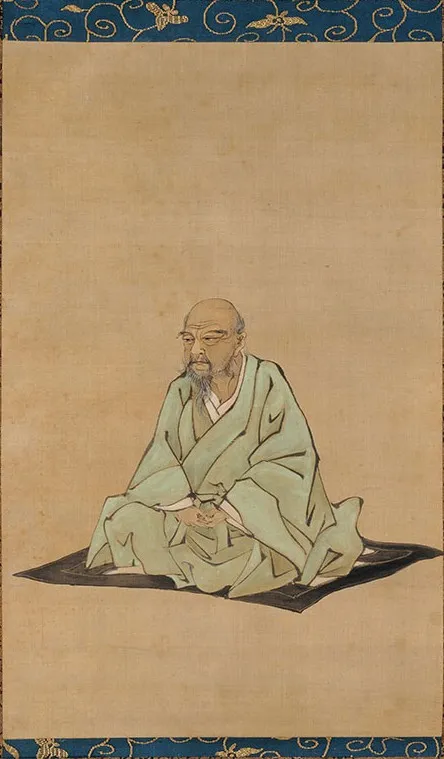

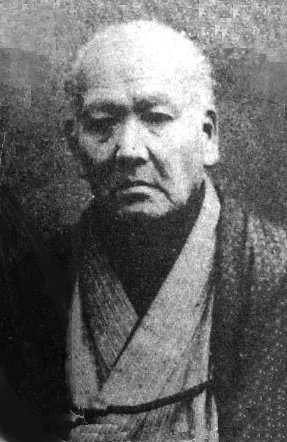

名前: 河竹黙阿弥

生年月日: 1816年2月3日(文化13年)

職業: 歌舞伎狂言作者

死亡年: 1893年

年文化年月日 河竹黙阿弥歌舞伎狂言作者 年

年の冬寒さが厳しくなり雪が静かに降り積もる中江戸の小さな町に一人の赤ん坊が誕生したその子は河竹黙阿弥彼は後に日本の歌舞伎界において不朽の名作を生み出すことになる幼少期から物語や演劇に強い興味を示しやがて彼はその才能を開花させていく

黙阿弥は若き日にすでに多くの伝説的な物語と出会っていた彼は祖父から受け継いだ芸術への情熱を胸に抱きながら自らも創作活動を始めることになるしかしその道は決して平坦ではなく時には挫折や失敗も経験することになったそれにもかかわらず彼の心には常に大きな夢があったそれは観客を魅了する作品を書き上げることだった

年代初頭河竹黙阿弥はいくつもの舞台で自らの作品を発表し始めたそして次第にその名声は広まり多くの人が彼の作品を見るために劇場へ足を運ぶようになったある舞台では新たな歌舞伎スタイルである世話物が初めて披露され大絶賛されたしかしこの成功には皮肉な側面もあった当時の歌舞伎界では新しいスタイルへの抵抗感もあり一部から批判的な声も上がっていた

それでもなお黙阿弥は自ら信じる道を突き進むことになる彼のおそらく最大の功績となるおばこなど多数の狂言を書いたことでその地位は確固たるものとなったこの作品群によって歌舞伎というジャンル全体が変革する可能性すら秘めていたしかし人気者になればなるほど孤独になるという運命も避けられないようだ

晩年には新たな世代との交流も深まり多く若手演者たちと共演する機会にも恵まれるしかしその一方で自身が築いてきた世界観と新世代とのギャップにも苦悩したとも言われているこれは私だけなのかという葛藤の日だったかもしれない歴史家たちはこう語っている最後まで現役として活躍したことでその影響力はいまだ色褪せない

年西洋文化との接触や価値観が急速に変化していく中でそれでもなお日本独自の文化として息づいていた歌舞伎その中心人物として名高い河竹黙阿弥がこの世を去った時人は悲しみに包まれただろうしかしその死から何十年経とうとも彼によって生み出された数多くの作品とその精神はいまだ日本中で愛され続けている

今日では音楽や映像を通じてもその影響力を見ることができ江戸時代の文化遺産として大切に扱われているただし皮肉にも一部では現代アートとして再評価されつつあり古典として片付けられてしまう危険性も孕んでいるつまりそれぞれ異なる解釈によって受け取れる余地を持ち続けているのである

そして今でも多くのお客様が池袋や浅草など日本全国各地で上演される歌舞伎座へ足繁く通う姿を見るとそれこそ粋というものだろうこの流れこそ河竹黙阿弥自身がおそらく望んだ未来像だったと言える伝統を守りつつ新しい形へと進化させ続けるこれこそ粋というべきだろう