2023年 - 長崎県の諫早湾干拓事業について、国が、堤防排水門の開門を命じた確定判決の「無力化」を求めた訴訟の上告審で、最高裁判所が、漁業者側の上告を棄却した。開門に関しては、「開門」と「開門せず」という相反する判決が併存していたが、司法判断が「開門せず」に統一された。

‹

1

3月

3月1

国家人民軍記念日とは?東ドイツの歴史的背景と意義

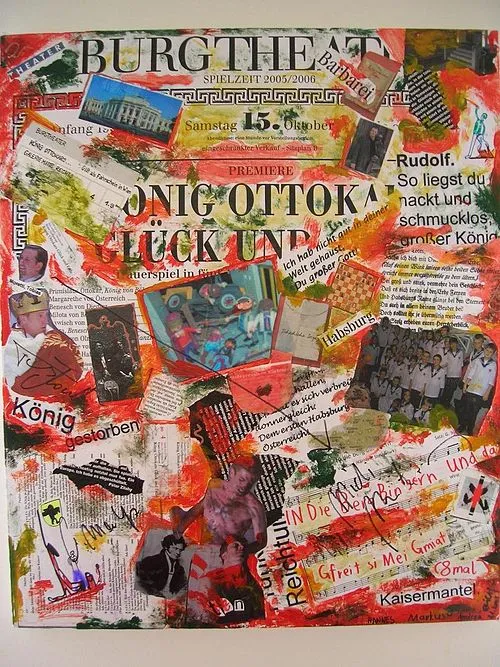

国家人民軍記念日は、東ドイツ(ドイツ民主共和国)の重要な日であり、1956年に設立された国家人民軍(NVA)を祝うために設けられました。この日は毎年3月1日に行われ、東ドイツの防衛力や軍事的な誇りを象徴するものでした。国家人民軍は冷戦時代において、特に西側諸国との緊張が高まる中で、東ドイツの防衛力を強化し、自国民の安全を守る役割を担っていました。この記念日はまた、当時の政治状況や社会情勢とも深く結びついています。冷戦という対立の中で、NVAは共産主義体制を支える重要な存在として位置づけられており、その活動や理念は広範な意味合いを持っていました。多くの場合、この日にはパレードや式典が行われ、多くの市民が参加しました。勝利の風:この地の名誉の旅3月1日の早朝、大きな声と共に響く行進曲。その音色は遠くからでも聞こえ、人々はその音楽に導かれるように街へと繰り出していきます。赤いカーネーションが咲き誇る春先、その香りは太鼓と兵士たちによる足音と混ざり合い、一体感を醸し出します。この日は単なる祝賀ではなく、自国への誇りを再確認する瞬間です。夜明け前…暗闇から生まれた力NVA設立以前、第二次世界大戦後まもなくして始まった冷戦によって、ヨーロッパ全土が緊張感で覆われていました。1949年には西ドイツ(連邦共和国)が成立し、それ以降東側陣営との分断が進みました。この背景下で1949年にはNVA設立への第一歩として「国防法」が制定され、それから7年後、多くの期待と懸念が交錯する中で実際に部隊が創設されたわけです。NVA成立の日、それまで青々としていた野原もどこか神聖さすら感じさせる雰囲気となりました。「私たちには自衛権があります」というスローガンが掲げられ、その声は周囲全体へと広まりました。そしてそれはただ単なる言葉ではなく、多くの日々汗水流した人々によって支えられていた信念でもありました。子供の思い出帳:成長と思春期時代背景として、この記念日は世代間で様々な思い出となっています。当時小さかった子供たちは、大人たちから聞かされていた「偉大なる祖国」のために何か特別なことをすることへの期待感とともに育ちました。「今日は何の日?」という質問には、「私たちのおじさん、おばさんたちは英雄なんだ」と返ってきます。それほどまで彼らの日常生活にも影響していたわけです。NVAについて教え込まれることで、自分自身も一員になったような気持ちになった子供達。その心には愛国心だけではなく、自身への誇りもあったことでしょう。そしてそれは時間と共に「尊敬」へ変わってゆきます。しかし、本当に彼らの日常生活とはどんなものだったのでしょう?その答えはいまだ見つかってはいません。複雑な絆:家族・故郷・国家 NVA創設後、多くの家族がその影響下で生活することになります。兵士として徴兵された息子、その親たちは彼らへの愛情や心配、不安など複雑な感情から解放されない毎日でした。「あいつ、大丈夫かな?」そう考える母親たち。それでも「国家」を守る使命感がありますから、一歩前へ踏み出す姿勢にも勇気があります。その背中を見ることで残された者達もまた何か感じ取ります。 最後の風景:記憶と忘却 NVA解散後、西ドイツとの統一という新しい時代が訪れることになります。1990年代初頭には多くの元兵士達がお互い助け合う姿を見ることもありました。しかし同時に忘却という名残とも向き合わねばならず、それぞれ異なる物語や価値観が描かれる結果となりました。そして現在でも地域ごとの歴史的背景によって評価基準そのものにも違和感があります。一方では成功と言う側面、他方では否定的視点。また、「自分自身とは何なのか?」という問い掛けまで到達しています。 結論: しかし、本当とは何だろう? 勝利とは果たして何でしょう?ただ過去と言う名刺なのか、それとも未来につながる道しるべなのか…意義深きこの問いこそ人類永遠課題です。ただ目指すべき目標無限大ですが、それでも個々人それぞれ最良選択肢見つめ続けています。同じ空、美しい星空を見る中で、自身どう生きたい?再び平和求めて懐疑無探求続くだろう。。 ...

ボスニア・ヘルツェゴビナの独立記念日:その歴史と文化

ボスニア・ヘルツェゴビナの独立記念日は、1992年3月1日に行われた国民投票を経て、同国が正式に独立を宣言したことを祝う重要な日です。この出来事は、ユーゴスラビアの崩壊という大きな歴史的背景に根ざしています。当時、ボスニア・ヘルツェゴビナは多民族国家であり、異なる文化や宗教を持つ人々が共存していました。独立への道のりは決して平坦ではなく、多くの困難と試練が伴いました。この独立宣言は、新しい国家としてのアイデンティティを求める人々にとって特別な意味を持ちました。彼らは戦争による苦しみから脱却し、自らの運命を切り開く権利を主張したのでした。また、この日は国民としての連帯感や誇りも表現され、多くの人々が自らの文化や伝統に対する新たな認識を持つ契機となりました。自由への航海:希望という名の風「自由」という言葉には、人々が長年抱いていた渇望と夢が詰まっています。それはまさに嵐にも似た混沌とした時代から明るい未来への希望という名の風でした。その瞬間、人々は心から願ったでしょう。「私たちは自分たち自身である」と。赤いカーネーションが咲き誇る春の日差し、その香りが太鼓や銅鑼など響き渡る音楽とともに広がっていく様子。そんな情景が思い浮かびます。さらに、ボスニア・ヘルツェゴビナでは、この日になると様々な行事や祭典が開催されます。その中でも特に注目されるものは、大規模なパレードです。パレードには子供たちも参加し、自分たちの故郷への愛着や未来への期待感を示します。「私たちは自由だ!」という合唱声に、大地も共鳴するようです。夜明け前…歴史的背景ボスニア・ヘルツェゴビナ独立記念日の背後には、数世代にもわたり続いてきた民族間対立があります。それぞれ異なる信仰や文化背景から成り立っている社会ではありますが、一方で「私たちは一つ」であるとの強いメッセージも受け継がれています。しかし、それでもなお戦争によって引き裂かれ、その傷跡は今も残っています。そのため、この日付けには特別な意味があります。ただ単純に「独立」を祝うだけではなく、その背後に潜む痛みも忘れてはいけないという教訓なのです。歴史的にはサラエボ事件(1914年)など、多くの重要な出来事によって社会情勢は激変しました。そして1990年代初頭にはユーゴスラビア内戦へと突入し、その結果、無数もの犠牲者となった多くのお父さん、お母さん、お兄ちゃん、お姉ちゃん…悲しい思い出となりました。子供の日記帳:未来への願いこの特別な日に描かれる景色を見ることほど嬉しいことはありません。未来への希望で満ち溢れています。そして、小さなお子さんたちもそれぞれ自分だけの日記帳にこの日の出来事を書き留めているでしょう。「今日は私達全員がお祝いだ!何より大切なのは平和!」そう願う彼らこそ、この国そして世界全体へ向けて新しいエネルギーを発信する存在となります。"音楽"、「賛美歌」 色鮮やかな旗、「花火」の輝き。このすべてから伝わるメッセージこそ、「私達 皆一緒なんだよ」というもの。このようなお祝いごとは単なる表面的で派手さだけじゃない、本質的価値観へ触れるチャンスだからです。 忘れ去られぬ足跡:二度目のチャンス "ああ!そうだったんだ" 「忘却」 それでも過去との関係性について深めてほしいと思います。どうか様々な経験談についてもっと知ろう!コミュニティー意識育成とはただ今まで以上になされた努力不足だった部分でもあります。」こういう心構えで人との絆育み続けたいですね。本当に小さくても良いので恥じず話しかけあえる場面大切ですよね?そして一緒になって輪郭形作れる環境造ろう。」 今回迎え入れて正確性担保及びお互い気遣いやすこぶる力強化する必要あり。また見えて来ない状態何とか進歩できないものか試行錯誤して諦めず乗り越えて欲しいですよね。 結論:勝利とは何なのか?土壌作りとは? "しかし、本当に勝利とは何なのでしょう?それとも単なる過去へ遡れる思考遊びだけなのかな…" "土壌づくり" この問いかけすれば貴方自身求め続け、不安定踏み出す姿勢維持できれば素晴らしく自然体で居られる選択肢起こせましょう。次世代より視点多角化展開できれば成長実感得られる道案内役果敢挑む存在になろうとしているわ! "本当これまで本物なのかな?もっと広げたい気持ち以外無限広げ取捨選択如何設計次第。" 重ね合わせ深刻想像力駆使する為意義理解進展期待!” “理想追求精神養いつつ新生活過ごしましょう。” ...

ブルガリアの伝統祭り「マルテニッツァ」の魅力

マルテニッツァは、ブルガリアにおける古代から続く春の伝統行事であり、毎年3月1日に行われます。この儀式は、新しい季節の到来と生命の再生を象徴しており、特に家族や友人との絆を深める重要な機会でもあります。人々は赤と白の糸でできた飾り「マルテニッツァ」を身につけ、この色が持つ象徴的な意味—赤は生命力や太陽、白は純潔や新たな始まり—を祝い合います。冬から春へ:移ろいゆく季節その日、人々が街中に繰り出し、家族や友人とともに笑い声を交わしながら互いに「クリヴォ」と呼ばれる手作りの飾り物を交換します。暖かな日差しが降り注ぎ、その中で赤と白の糸が風になびき、美しい景色を作ります。まるで新しい生活への扉が開かれたかのようです。夜明け前…伝説と信仰この祭りには多くの神話や伝説があります。一つには、古代スラブ民族によるもので、「冬神」から「春神」への移行という形で表現されています。冬神モロズ(寒さ)との戦いに勝利した後、人々は春神ペリブログ(豊穣)を迎え入れるために準備するという物語です。このことからも分かるように、マルテニッツァは自然との調和だけでなく、人間関係にも深く根付いていることが伺えます。子供の思い出帳:親子で作る贈り物多くの場合、この祝祭では親子一緒にマルテニッツァを作ります。子供たちは赤と白の糸を使って、自分だけのお守りや飾り物を創造します。その瞬間、お母さんのお手本として、一緒になって結び目を作った時には不思議な感覚が心地よく広がります。「これも私のお守りだよ」と誇らしげに見せている姿を見ることができ、その瞬間こそ真実な幸福なのです。時空超えて受け継ぐ文化近年、この伝統的な祭典は単なる地域行事ではなく、国際的にも注目され、多様性への理解や文化交流として位置づけられています。また、多文化共生社会として進化しているブルガリアでは、新しい解釈やアレンジも見受けられます。しかし、本質的には、それぞれの日常生活へ戻った後でも心温まる思いや絆として心残っています。香ばしい風味:食卓で味わう春赤いカーネーションとは別品種とも言えるキッチンでも、この日特有のお料理があります。それぞれ家庭によって異なるレシピですが、新鮮なサラダやハーブ入りパンなど旬の商品が大切になります。そして、その食事こそ新鮮さと栄養価満点の日々への願掛けなのです。食材そのものだけではなく、仲間との共有という美学、それこそ真実なる祝福でしょう。未来へ向かって…希望と思索未来s: そしてまた次世代へバトン・パス!数世代先まで紡ぎ続いていくこの愛情あふれるイベント、それこそ人々の日常生活となったと言えます。しかし考えてみてください。果たして私たち自身もこの美しい習慣、お互いへの愛情あふれる思いや継承され続けているものなどを書き綴れているのでしょうか?ただ記憶するのみならず、生き方そのものとなれているでしょうか?それとも誰か消えてしまう前まで背負った重みでしょうか?無限大なるサイクル、それこそ尊ぶべき命名だと思います。"あなた自身への問いかけ。その時、人類全体について何想像することでしょう?” ...

デコポンの日の魅力と楽しみ方

デコポンの日は、日本における特別な日であり、毎年3月12日に祝われます。この日は、甘くてジューシーな柑橘類「デコポン」の魅力を再認識し、その素晴らしい風味を楽しむことが目的です。デコポンは、日本の農業技術と伝統的な栽培方法が生んだ果物であり、その名声は国内外に広がっています。デコポンは、実際には「不知火(しらぬい)」という品種であることをご存知でしょうか?しかし、「デコポン」という名前は、商標として登録されているため、この名称が一般的に使用されています。1980年代に熊本県で誕生したこの柑橘類は、その独特の形状と甘さから瞬く間に人気を博しました。皮を剥いた時の香りや果肉の柔らかさ、そして一口食べるごとに広がる甘酸っぱい味わい…。これらすべてが人々の心をつかみ、多くの愛好者を生んできたのです。太陽から贈られた宝石:自然との調和デコポンの日には、日本各地で様々なイベントやフェアが開催されます。それぞれの地域では、新鮮なデコポンを使ったスイーツや料理が提供され、人々はその美味しさを共有します。この日は、単なる果物のお祝いだけではなく、日本中が一つになり、農業への感謝や自然との調和について考える機会でもあります。夜明け前…新たなスタート昔、日本では収穫祭など多くの行事があります。それによって人々は大地から得られる恵みに感謝し、新たな季節への期待感で心満たされたものでした。今日は、それとは少し異なるスタイルですが、本質的には同じ思いです。目覚めたばかりの朝日と共に、人々は市場へ向かい、美しいオレンジ色や黄緑色をした丸い果実を見ることになるでしょう。「ああ、この季節だ!」と思う瞬間、それこそが生活そのものなのです。子供の思い出帳:成長する味わい私たち日本人にとって、子供時代には数え切れないほど多くのお菓子があります。しかし、中でも記憶に深く残るものと言えば、おばあちゃん手作りのお菓子でしょう。その中でも特別なのが、デコポンゼリーだったりします。その透明感ある美しいゼリーを見るだけで「今年もまたこの季節来た!」という期待感。そして口いっぱい頬張った時、その甘さによって笑顔になる自分。それこそまさしく日本文化そのものでしょう。豊穣なる土壌…歴史的背景日本全体には、多様な気候条件があります。そのため、一部地域では温暖湿潤気候によって育つ果樹栽培技術も発展してきました。この背景にも触れておきたいですね。例えば熊本県では、高品質で美味しいフルーツづくりへの情熱と努力があります。そして、それによって築かれてきた信頼関係こそが、「デコポン」というブランドになったわけです。また、この地元ブランドだけでなく、日本全国から様々な種類のみかんなどとも比較されながら成長してきました。変わりゆく風景:未来への挑戦(余談ですが)最近では環境問題にも配慮された農業方法や新しい品種開発なども話題となっています。そのため今後さらに持続可能性へ向け進化していくだろうとも言われています。これは単なるフルーツとしてだけではなく、日本全体のフードシステム改革とも関連しています。そして私たち自身もこの流れについて行かなければならないでしょう。誰一人取り残されず、皆んな共鳴できる未来…。それこそ夢見ただけだった世界なのかもしれませんね。哲学的問い: デコポンとは何か?ただのお菓子なのか、それとも世代を超え継承する文化遺産なのか?...

マヨネーズの日(日本) – 5月17日の楽しみ方と魅力

マヨネーズの日は、日本において毎年7月1日に祝われる特別な日です。この日は、1960年に日本で初めてマヨネーズが発売されたことを記念して設けられました。当時、マヨネーズはまだ珍しい調味料でしたが、そのクリーミーで滑らかなテクスチャーと豊かな風味は瞬く間に人々の心を掴みました。日本料理との相性も抜群であり、多くの家庭やレストランで欠かせない存在となっています。この日には、様々なイベントやキャンペーンが行われ、マヨネーズを使ったレシピや食材が紹介されます。さらに、多くのメーカーがこの日に合わせて特別なプロモーションを展開し、消費者との距離を縮める機会ともなっています。ここでは、このユニークな調味料の歴史的背景や文化的意義について詳しく見ていきましょう。勝利の風:この地の名誉の旅想像してみてください。冷たい夏の日差しが照りつける中、日本中で人々が集まり、色とりどりの料理にかけられた白いクリーム状の魔法、それがマヨネーズです。その香ばしい香りは食卓を囲む家族や友人たちとの楽しいひと時を演出します。また、その滑らかさはまるで柔らかな雲に手を伸ばすようで、一口ごとに幸せ感を与えてくれるでしょう。夜明け前…日本では古くから食文化として「和」の精神が大切にされています。しかし、西洋から伝わったマヨネーズは最初は抵抗感もあったことでしょう。しかし、そのフワッとした口当たりと濃厚な旨味は徐々に受け入れられ、多様な料理へ組み合わさっていきました。例えば、お好み焼きやたこ焼きなど、日本独自の料理にも使われ始め、瞬く間に国民的調味料として認知されるようになりました。子供の思い出帳私たち子供たちがお弁当箱から取り出すサンドイッチには、大好きなハムやレタス。そしてその上には必ずと言っていいほど、美しい黄色いドレッシング—それこそが甘酸っぱいマヨネーズでした。「これお母さんが作ってくれたんだ!」そんな小さな自慢話もあったでしょう。それぞれのお弁当箱には愛情と思い出が詰まっていて、この日のことを考えるだけでも温かな気持ちになります。文化的背景:伝統と革新そして時代は進み、今ではファストフード業界でもその人気は衰えません。ハンバーガーには欠かせないソースとして君臨し続けています。「何か物足りない」と感じれば、一振り加えるだけで全体的な美味しさも引き立つ、不思議なお助けキャラなのです。このように日本という国では、西洋から来たものも独自にアレンジされ、新しい形として定着する力があります。エピローグ:未来への問いかけ結局、「マヨネーズとは何なのか?」それは単なる調味料なのでしょうか?あるいは、人々の日常生活や思い出、その全てを包み込む象徴なのかもしれません。この日をご縁として、大切な人とのコミュニケーションツールとして役立つことこそ、本来あるべき姿なのでしょう。この日の意味とは、ただ食べ物への感謝だけではなく、人との繋がりへの敬意とも言えそうです。...

切抜きの日とは?その意味と楽しみ方

切抜きの日は、日本において特別な意味を持つ日として位置づけられています。この日、特にメディアやジャーナリズムの分野で活動する人々にとって、報道や情報収集の重要性を再確認する機会となります。実際、この日は一般的には9月30日に設定されており、1996年に制定されました。その背景には、情報が自由かつ公正に流通することの重要性があり、報道関係者たちが果たす役割を認識し、感謝する目的があります。また、この日は新聞や雑誌から情報を選び取る「切抜き」という行為から派生しており、自分自身の情報源を精査し、選択することが求められる時代背景とも密接な関連があります。これは単なる報道だけではなく、人々自身も積極的に情報を取り入れ、自らの意見形成につなげる必要性を象徴しています。ページめくり:真実への追求この日になると、多くの学校や教育機関では「メディアリテラシー」の授業が行われます。学生たちはただ受け取るだけではなく、自ら考える力を養うことが求められます。例えば、「赤いカーネーションの鋭い香り」が漂う教室で、生徒たちは様々なニュース記事について議論し、その中から真実とは何か、自分たちが信じるべき事柄は何なのか、一緒に考えます。このプロセスはまさしく自分自身で「切抜きを」行う作業でもあり、それぞれが持つ個別の視点や価値観も大切です。夜明け前…ジャーナリストたちの使命日本には数多くの優れたジャーナリストがおり、その努力によって真実が明らかになってきました。時代ごとの社会問題や政治的事件など、多くの場合、その背後には隠された事実があります。そして彼らはその闇を照らすため、小さな灯火となります。「その瞬間、誰もが息を呑んだ」というような瞬間は数えきれないほどありました。それこそ、大地震や津波による災害現場で真摯に取材した結果、多くの人々へ伝えられるメッセージとなったことでしょう。例えば、阪神淡路大震災後、多くのメディア関係者は被災地へ駆け付け、その惨状と復興への希望について報じました。それによって日本国内外から多く支援金と共感を集め、この国全体で立ち上がる力になりました。このような情熱ある活動こそ、「切抜きの日」に思い起こされる出来事です。子供の思い出帳:家族とのコミュニケーション私たち一人ひとりもまた、家族との会話という形で小さなお話を書き続けています。「母さん、一緒にニュース番組見ようよ」と言えば、お茶菓子片手にみんなでテレビを見る時間になります。そしてそれこそ、この日にもふさわしい親子対話です。「あぁ、この事件どうだったかな?」そんな問いかけも含まれていることでしょう。それぞれ異なる見解になることもしばしばあります。しかし、それこそコミュニケーションそのものです。風雪から学ぶ:歴史的教訓過去には、日本でも多くのおぞましい事件やスキャンダルがあり、それによって国民は痛みながら学び成長してきました。有名な例として1980年代末期から1990年代初頭まで続いたバブル経済崩壊があります。この時期、多数の記事として取り上げていたジャーナリスト達はいずれも命懸けでした。また、人々自身も次第に経済報道への関心深まり、自身のお金について考える良い機会となりました。こうした歴史的背景を見るにつれて、「真実」を探し出すためには勇気ある問いかけと不断の努力しかないという教訓にもなるでしょう。結論:勝利とは何か?"しかし、本当に勝利とは何なのでしょう?それはただ過去に記憶された出来事だけなのか、それとも私たち未来へ向かう種なのか?”...

御神の神事:日本の伝統的宗教行事の魅力と意義

御神的神事(おみたましんじ)は、日本の古来より続く宗教儀式であり、特に神道において重要な位置を占めています。この儀式は、自然と人間、そして神々との調和を象徴し、地域社会における精神的な絆を深める役割を果たしています。御神事は、古代から伝わる日本の文化や歴史に深く根付いており、その実践には多くの形式が存在します。歴史的には、このような祭りや儀式は古代日本に遡ります。平安時代や奈良時代にはすでに、農作物の収穫を祝ったり、新年を迎える際の儀式が行われていました。その際、「天照大神」など、日本の主要な神々が祀られ、多くの場合「大麻(おおぬさ)」や「米」が奉納されました。これらは農業文明が発展する中で重要視され、人々はこのような行事によって自然への感謝と再生を意識しました。光輝く瞬間:聖なる時間の中で御神的神事では、多くの場合、人々が集まり、一緒になって歌い踊る場面が見受けられます。その瞬間、空気は甘美な香りで満ち、人々は心一つになって楽しむことができます。「赤いカーネーション」の香りと「太鼓」の響き、その混ざり合う音楽はまさしく聖なる時間そのものです。祭壇には色鮮やかな花々や果物、お酒などが供えられ、それぞれ意味深い象徴となります。特に米は「生命」を象徴し、「清浄」を意味することから非常に重要です。このような供物によって、人々は日常生活から離れ、高次元への接続を求めます。そしてその瞬間、参加者同士もまた、一体となることこそがこの御神事の目的なのです。夜明け前…ある冬の日、大雪山脈から昇る朝日。辺り一面白銀世界。それでも私たちは、その寒さにも負けず集まった。親しい友人たちと共に手作りのお供え物を持ち寄りました。「これもまた私たちの心」と思いながら。夜明け前という言葉には特別な響きがあります。それまで暗かった空が徐々にオレンジ色へ染まり、一日の始まりを告げます。この変化を見るため、多くのみんなも心躍らせながら待機している。その瞬間こそ、日本独自の精神文化—「和」の真髄です。子供の思い出帳子供時代子供だった頃、この時期になると思い出す。当たり前だと思っていたこの行事。でも今考えると、それぞれ微細な意味合いや価値観がありますよね。「大好きなおじいちゃん」と共に行ったあの日、それこそ家族全員揃う特別なひだった。野外では皆で手作りした餅つきをしました。その音—"ドン! ドン!"- それこそ耳元で鳴響いています。そして皆笑顔!誇らしく思えました。 "今日はみんな健康でありますように" と願った覚えがあります。" もちろん、私たちは忘れてはいない—あの日のおばあちゃんのお味噌汁、本当に美味しかった! 食べ物だけじゃなく、自分自身も成長しているんだと思わせてくれる素晴らしい経験でした。日常への帰還: 大切なのは何か?- 結論 - そう、この御神的神事。ただ過去として消え去るものではなく、生き続けています。それぞれが心地良い場所へ戻った時、「さて、自分自身とは何か?」 と問う時間へ導かれる…。過去という名残品だけではない、新しい視点から自分自身を見る機会なのかもしれません。それとも、自分自身という名刺交換? 今後どう生きてゆこうか——これは哲学的とも言える問いですが、それ故この大切さ…感じ取れることこそ本当に幸運だと思います。...

出来事

2015年 - 常磐自動車道が全線開通。

2014年 - 昆明で無差別殺傷事件が発生し、29人が殺害される。

2010年 - プレイステーション3にて、PlayStation Networkの世界規模の障害トラブルが発生。

2008年 - コロンビア軍がエクアドル領内のコロンビア革命軍拠点を空爆。アンデス危機に発展。

2006年 - 本田技研工業の日本国内四輪自動車販売チャネル「プリモ店」「クリオ店」「ベルノ店」を、「ホンダ」チャネルに統合し全車種全店舗扱い化(同年8月より新屋号「Honda Cars」に変更)。

2005年 - NTT東日本・NTT西日本による固定電話の施設設置負担金が従来の半額に。

2003年 - 東京スタジアムが味の素スタジアムに名称を変更。

2003年 - 大和銀行とあさひ銀行が合併し、りそな銀行及び埼玉りそな銀行成立。

2002年 - スペインでペセタの通貨単位としての使用を停止。

2002年 - 欧州宇宙機関 (ESA) の地球観測衛星「Envisat」が打ち上げられる。

1999年 - 対人地雷全面禁止条約が発効。

1997年 - 大阪ドームが開場。

1995年 - アメリカ・カリフォルニア州でYahoo!が設立される。

1994年 - ダイエーが、忠実屋とユニードダイエーとダイナハを吸収合併。3会社の店舗は全てダイエーの直営店舗に。

1992年 - 暴力団対策法、育児休業法施行。

1992年 - ボスニア・ヘルツェゴビナがユーゴスラビアからの独立を宣言。

1991年 - JR東日本・山手線内の各駅でイオカードの使用を開始。

1988年 - 水俣病の刑事訴訟(熊本水俣病事件)で最高裁が被告側の上告を棄却し、チッソ元社長らの有罪判決が確定。水俣病の発見から32年目。

1982年 - 国鉄が、普通列車乗り放題の企画乗車券「青春18のびのびきっぷ」(現在の青春18きっぷ)の発売を開始。

誕生日

死亡

2024年 - 鳥山明、漫画家(* 1955年)

2023年 - ジュスト・フォンテーヌ、元サッカー選手、指導者(* 1933年)

2022年 - アレフティナ・コルチナ、元クロスカントリースキー選手、1964年インスブルック五輪金メダリスト(* 1930年)

2021年 - イアン・セント・ジョン、元サッカー選手、指導者(* 1938年)

2021年 - ズラトコ・クラニチャール、元サッカー選手、指導者(* 1956年)

2021年 - アナトリイ・ズレンコ、政治家、外交官、元ウクライナ外務大臣(* 1938年)

2021年 - 篠田桃紅、美術家 (* 1913年)

2020年 - ジャック・ウェルチ、実業家、元ゼネラル・エレクトリックCEO(* 1935年)

2019年 - ケヴィン・ローチ、建築家、プリツカー賞受賞者(* 1922年)

2017年 - かまやつひろし、ミュージシャン(元ザ・スパイダース)(* 1939年)