2018年 - インドネシアでマグニチュード7.5のスラウェシ島地震が発生する。4,340人が死亡、10,679人が負傷。

‹

28

9月

9月28

世界狂犬病デーの重要性とその啓発活動

世界狂犬病デーは、毎年9月28日に設けられた重要な日です。この日は、狂犬病の予防と制御を促進するために世界中で広く認識されています。狂犬病はウイルスによって引き起こされる致死的な疾患であり、一度症状が現れるとほぼ100%死亡することが知られています。この病気は主に感染した動物、特に犬から人間へと感染します。国連の公衆衛生機関であるWHO(世界保健機関)は、この日を通じて啓発活動を行い、狂犬病ワクチンの重要性や予防策について広く周知しています。歴史的には、狂犬病は古代から人類を脅かしてきました。紀元前2000年頃には既にその存在が記録されており、中世ヨーロッパでは「吸血鬼」伝説とも結びついて恐れられていました。しかし、19世紀末になってようやくルイ・パスツールによるワクチンが開発され、この疾患に立ち向かう道筋が開かれました。それ以来、多くの国々で効果的な予防策が講じられてきました。風に乗せた願い:命と共存する未来へそれでもなお、多くの国々では依然としてこの致死的なウイルスとの闘いが続いています。特にアフリカやアジア地域では、飼い主によるワクチン接種率が低いため、毎年数万人もの人々が亡くなるという現実があります。その瞬間、人々は恐怖に包まれ、その場から逃げ出そうとしても逃げられないような圧倒的な不安感を感じます。「どうして私たちはこの問題を解決できないのか?」という思いもふとよぎります。夜明け前…希望の光射す時しかし、その中にも希望があります。各国政府やNGO団体は協力し合って教育キャンペーンや無料ワクチン接種イベントを開催しています。また、学校や地域コミュニティでも情報提供活動が行われており、人々への啓蒙活動によって少しずつ意識改善へと向かっています。「私たち一人ひとりにもできること」があるという事実。その小さな努力こそ、大きな変化へと繋がる道なのです。子供の思い出帳:無邪気さとの絆子供たちの日常には元気いっぱいの笑顔があります。そして、その笑顔には家族との温かな絆があります。一方で、それらは不幸にもこの恐ろしいウイルスによって壊されてしまう可能性も秘めています。「あの日、公園で遊んだ時…」そんな懐かしい思い出も突然消えてしまうなんて考えたくもありません。しかし、この日付けごとの啓発活動のお陰で、「親愛なるペット」と共存できる未来への期待感もまた高まっています。我々一人ひとりのできること:未来への道筋 皆さん、この日付けだけではなく普段から意識し続けましょう。 ペットへの定期的なワクチン接種:A獣医師との相談を忘れずに! 野良動物への配慮:A地域内でも適切な管理施策やボランティア活動等参加してみよう! 教育活動参加:B学校などコミュニティ内でも積極的関与!情報拡散手助けになるでしょう! SNS活用:C自分自身の日常投稿などによって人々への啓発につながれば!あなた一人から始めれば大きなお手伝いになることでしょう!"考えよう、一緒にな。" B何よりも大切なのは、この問題について自分自身だけではなく周囲とも話し合うことです。"私たちはただ消費者として生き延びたいわけじゃない" 。私たち全員が一丸となれば、大きな声になり得ます。そしてその声こそ、一緒になった時代、とても素敵だと思います。"結局勝利とは何か?それとも負けても味わえる学びだったのでしょうか?" 真実はいずれ見えて来ます。それこそ希望あふれる新しい未来になることでしょう。ただ単なる過去振り返った昔話とは違います。"どう生き残れるだろう" に終わらせず、お互い助け合えれば勝利につながりますよね?もしそう信じればそういう結果となります 。 ...

狂犬病予防連盟とルイ・パスツールの功績

2006年に設立された狂犬病予防連盟は、狂犬病の撲滅を目指す国際的な取り組みとして非常に重要な意義を持っています。この連盟は、世界中で毎年多くの命が失われている狂犬病から人々を守るために、その啓蒙活動やワクチン接種の推進などさまざまな活動を行っています。特に、ルイ・パスツールという科学者の功績が基盤となっていることは忘れてはならない事実です。彼は狂犬病ワクチンを開発し、1895年に亡くなりました。彼の死後、多くの命が救われたことを考えると、その業績がいかに人類社会へ貢献しているかが明らかになります。運命を変える一滴:パスツールとその革新想像してみてください。1890年代、フランスの片隅でルイ・パスツールという名の科学者が、新しい生命への道筋を探し求めていました。その時代にはまだ多くの謎と恐怖が蔓延しており、人々は「狂犬病」という言葉に怯えていました。そのウイルスによって引き起こされる恐ろしい症状と、それによって失われる数え切れない命…赤い血潮が流れ出す様子、その痛みにあえぐ人々。その苦悩を目撃した彼は、一滴のワクチンから新たな希望へと繋げようとしていたのでした。歴史的背景:古き良き時代から現在まで古代ギリシャでは既に「狂犬病」が知られており、特定の症状や動物との接触についても言及されていました。しかしながら、その治療法や予防策について知識は限られており、多くの場合、「神罰」と捉えられていたことも少なくありませんでした。時間が経つにつれ、中世ヨーロッパでもこの疾患について少しずつ理解されるようになりました。しかし、それでもなお効果的な対処法は見つけ出されませんでした。19世紀になると、科学技術も進歩し始めました。そして、この流れに乗ったルイ・パスツールこそが、人類史上最も素晴らしい進展と言える「狂犬病ワクチン」を生み出しました。それによって数百万もの生命が救われ、多くの国々でこの疫病との戦い方にも大きな影響を与えました。この事実こそ、一刻も早く私たちの日常生活で結実すべき教訓なのです。夜明け前…新たなる光明へその後、多くのおぞましい出来事や痛み悔いの日々から解放された世界。しかし現実には、この災厄はいまだ根強く残っていることも知っておかなければならないでしょう。そして2006年、自ら誕生したばかりであった狂犬病予防連盟…。これは単なる組織ではなく、あの日々果敢にも戦った人々への感謝と思い出です。この団体は今後ますます重要性を増し、その使命感ゆえ多様性ある国際共同体として協力関係築いています。子供たちへの贈り物:未来への希望今日、私たちは未来ある子供たちへ向けて何か大切なメッセージがあります。それはいったい何でしょう? わずか一粒でも育成できれば、この疫病から解放される可能性があります。それこそ自分自身や愛する家族、生涯続いて欲しい平和なのです。そして当連盟では、新しいアイデアや取り組みによってこの奇跡とも呼ぶべき効果的手段へ辿り着こうとしているところです。「無知」はもう許されません!私たちは次世代へ正確な情報伝達及び教育活動(特別講演会等)による啓蒙運動など必要不可欠だと思います。哲学的問い:未来とは何か?それとも過去から学んだ教訓なのか?最終的には:勝利とは何なのでしょう?単なる過去への記憶だけなのか、それとも新しい価値観として土壌へ蒔いた種なのでしょう?根付いた知識や経験(幸せ)次第で変わりますね。この問い掛けこそ自分自身また他者とのより深い理解へ繋げる原点となります。「夢見る少年」になれる日も近づいています!その瞬間、その思考こそ大切ですね。...

聖ヴァーツラフの日(チェコ)の由来と祝い方

聖ヴァーツラフの日は、毎年9月28日にチェコで祝われる重要な国家的行事です。この日は、国の守護聖人である聖ヴァーツラフ(またはヴァーツラフ大公)を称えるものであり、彼の生涯と功績が強調されます。歴史的には、彼は10世紀初頭にボヘミアを統治し、キリスト教徒として平和と正義を重んじた統治者として知られています。この日が特に重要視される理由は、聖ヴァーツラフがチェコ民族のアイデンティティや文化の象徴となっているからです。彼の死後、多くの人々が彼を「殉教者」として崇拝し、その後すぐに伝説が生まれました。いわゆる「カトリック信仰に基づく平和」を求めて戦った姿は、多くの人々にインスピレーションを与え続けています。栄光への道:伝説と真実「勝利へ導く力強い風」が感じられるその日、チェコ全土でさまざまな行事や祭典が行われます。地元ではパレードや礼拝が行われ、人々は赤いカーネーションで飾られた美しい花冠を持ち寄ります。その瞬間、誰もが息をのんだかもしれません。それぞれの花には、「愛」や「誠実」、さらには「犠牲」の意味があります。その背景には古き良き時代への思い出があります。かつて、大公家から離れていた村々でも、この日には特別な儀式が行われ、人々は共同体として団結しました。そして、そのために捧げられる奉納品には新鮮な果物やパンなども含まれていました。このような伝統は今でも大切にされています。夜明け前…静寂から始まる一日9月28日の朝方、人々はまだ薄暗い中で目覚めます。「今日は特別な日」と心に誓う多くの人々。その静寂さから一歩踏み出し、小道沿いでは見慣れた風景にも新しい息吹きを感じます。清らかな空気とともに、「この日は過去だけでなく未来にも繋がっている」と感じざるを得ません。街中では早朝から市場が賑わいます。その声、その匂い、そして陽射し…。新鮮な野菜や果物、それぞれ異なる色合いや香りが溢れる中、人々同士の日常会話も弾む。「今年もまたこの季節になったね」と言葉を交わしながら、お互い顔を見ることで親近感と共感があります。また、この日は家族との団欒という意味合いも強まり、多世代間で過去と現在を語り継ぐ機会でもあります。子供たちのお祝い帳:未来への希望若者たちは特別なお祝いご飯やスイーツ作りにも参加します。「おばあちゃん直伝」のレシピ本片手に夢中になる姿…。料理することによって、自分たちだけでなく先祖との繋がりさえ感じ取れるようになります。このような交流こそ、多文化共生社会とも言える現代チェコ社会への鍵なのかもしれません。"私たちもお祝いしたよ!""これ、本当に美味しい!"(子供たちのおしゃべり)亡き者への敬意:墓地巡りと献花時間帯によって変化する街並みとは裏腹に、この日は亡き方への想念も強まります。「私たちは忘れてはいない」。そう思わせてくれる習慣として墓地巡りがあります。そして墓石前ではゆっくりと思い出話…。ここでも多様性ある民族感情あふれる瞬間です。一つ一つ語られる名前、その背後にはそれぞれ独自ストーリーがあります。それこそ痛みだったり喜びだったかもしれません。そして赤色カーネーションなど、美しい花束がお供えされます。信仰と友情: 未来へ架け橋となるもの Karlovy Vary: この温泉都市では、大規模なお祝いイベント『聖なる火』というテーマで盛大なお祭りを開催します。その際、お寺への奉納式典も行われます。」絶え間ない水音」が聞こえる温泉街だからこそ、生き返った魂とも言えるエネルギー渦巻いています。それぞれ異なる国籍・宗教背景持つ観光客との触発的交流によって、新しい歴史物語を書いているかもしれません。Praha: プラハ城内カテドラル礼拝堂でも『ヴァーツラフ像』前で祈祷式典しています。この場所はポジティブエネルギー流動する場とも言えて、「絆」を深めたり再確認した素晴らしい機会となります。」真昼日の下、美しく輝いた屋根越し見る空模様…そこまで色褪せない願望と思考広げてみたいものですね。”神秘的存在”達成できそうです! "しかし、この勝利とは何なのだろう?"ただ記憶だけなのでしょうか?それとも次世代へ託すべき種なのでしょうか?...最終更新: October 2023...

パソコン記念日とは?その歴史と意義を探る

パソコン記念日は、日本における情報技術の発展と、特にパーソナルコンピュータが私たちの日常生活やビジネスに与えた影響を祝う重要な日です。この日は毎年7月17日に制定されており、1982年に日本で初めてパーソナルコンピュータが一般家庭向けに発売されたことを記念しています。1980年代初頭、技術の進化は急速であり、その中でも特にパーソナルコンピュータは家庭や企業で革命的な変化をもたらしました。デジタル革命の先駆け:時代を変えた一歩想像してみてください。まだアナログが主流だった頃、街角には電話ボックスが立ち並び、人々は手紙を書いていた時代。そんな中、一台の小さな機械が登場します。それは多くの人々の生活様式を根底から変えてしまった—そう、それがパーソナルコンピュータです。最初は少しばかり不恰好で、自宅に置くには大きすぎる存在でした。しかし、その静かな背後には膨大な可能性が秘められていました。電子商取引への道筋:新しい経済圏の誕生日本国内では、この新しいテクノロジーによって、ビジネスモデルも次第に進化していきました。例えば、小売業界では電子商取引(EC)が普及し始め、多くのお店がオンライン販売へとシフトしました。その結果、消費者は自宅から数クリックで商品を購入できるようになりました。この流れこそが、日本経済全体にも良い影響を与え、多くのスタートアップ企業や大手企業もテクノロジー活用への投資を加速させました。夜明け前… パソコンとの出会い私たちの日常生活には、多くの場合、不思議な出会いがあります。「あの日、偶然にも友達から借りたあの古びたPC。その瞬間から私の日常は一変した」と語る声も多く聞かれます。それまで自分とは無縁だと思っていた世界—プログラミングやデザインなど—への扉が開かれ、多くの若者たちは夢中になりました。そのマシンは単なる道具ではなく、新しい創造力や思考方法へ導いてくれる友となったわけです。子供の思い出帳:遊びと学びまた、この日の意義として特筆すべきなのは子供たちへの影響です。「小学校で初めて使った授業用PC。それまでとは違う新鮮な体験だった」と振り返る世代もいます。ゲーム感覚で学ぶことで、自ら考えたり創作したりする力を養うことのできる環境として機能しました。このような教育現場で培われたスキルこそ、大人になった時期にも必ず役立つことでしょう。サイバーセキュリティという課題: 我々の守護者しかし、その進化には危険も伴いました。ネットワーク接続された世界ではサイバー攻撃や情報漏洩という脅威も現れるようになりました。「誰でも簡単につながれる」その裏側には、「誰でも簡単につながれてしまう」という危険性があります。そしてこの問題解決への取り組みとしてセキュリティ技術も急速に進化しました。我々自身だけでなく、大切な情報を守るためにも必要不可欠と言えるでしょう。未来へ向かって… パソコン記念日とは何か?"過去を知れば未来も見える""今後さらに進化するテクノロジーについて行こう""我々自身がこの流れについて行かなければならない"哲学的問い:我々はどこへ向かうべきなのか?「確かに便利さという名誉」を享受している一方、「その陰には何気ない犠牲」があることにも気づかなければならないでしょう。しかし、我々人類はいかなる困難にも立ち向かわねばならない存在なのです。「それでも、人間とは何者なのだろう?」と考えてしまいます。その答え探求こそ、この記念日への真実なのです。...

日本のプライバシー・デー:個人情報保護の重要性

プライバシー・デーは、個人の情報がいかに大切であるかを認識し、個人情報の保護に対する意識を高めることを目的とした日です。この日は、一般市民が自らのプライバシー権について考え、情報社会におけるリスクや対策について知識を深めるための機会となります。日本では毎年1月28日にこの日が設けられており、国内外で様々なイベントやセミナーが行われます。これは、世界中で広まっている「プライバシーの日」の流れを受けて、日本でも同様の取り組みが必要だと考えられた結果です。日本においてプライバシー問題は長い間議論されてきました。特にインターネットと携帯電話の普及以降、人々は自身の個人情報がどれほど簡単に漏洩する可能性があるかを実感しています。例えば、大手企業によるデータ漏洩事件や不正アクセスなどは、その危険性を身近なものとして感じさせました。そのため、この日の意義はますます高まっています。影響力ある声:国際的な流れへの呼応国際的には2007年から始まった「プライバシーの日」は、個人情報保護法制や倫理基準作りへの関心を高めています。この動きには、日本も徐々に呼応してきています。特に欧州連合(EU)の一般データ保護規則(GDPR)は、多くの国々に影響を与えており、日本でもその導入が検討されています。夜明け前…新たなる挑戦その時代背景には、日本政府による個人情報保護法改正もあります。2017年には改正法案が成立し、多くの企業や組織ではデータ管理体制の見直しや強化へ向けた取り組みが進んでいます。しかし、それでもなお新たな技術革新やAI(人工知能)の登場などによって、新しい形態の脅威も生じています。「知らないうち」に私たちの日常生活から集められるデータ。その背後には何万ものサーバーと、それを見ることのできない目があります。風景画:時代と共鳴する声私たちの日常生活では、「当たり前」に使っているアプリケーションやウェブサイト。それぞれによって集められる情報は多岐にわたり、それゆえ利便性という名目で自分自身のプライバシーを無意識的に犠牲にしている場合も少なくありません。しかし、この瞬間にも静かなる抵抗者たち—例えば、プライバシーマーク制度等— が存在します。この制度は日本独自であり、小さな企業から大企業まで幅広く利用されています。子供の思い出帳…未来への道筋子供たちへ向けても啓発活動が行われている点も見逃せません。学校教育内では、「ネットリテラシー」として教え込まれることで、自分自身を守る力を育てようという試みがあります。「ネット上では何でも自由」という幻想から、一歩引いて考えることのできる次世代へ育つことこそ、本質的な意味です。また、その中で親世代にも責任があります。一緒になって考える機会—それこそ家族全体で参加できるイベントなど— が重要視されています。詩的舞台裏:声無き者への思いA.I.技術進化のおり、多くの場合見過ごされてしまう「声無き者」がいます。それは、高齢者層や障害者等、自身で発信する能力すら持たない方々です。その方々こそ、本来なら社会全体から守られるべき存在なのですが、その存在すら忘却されつつある現状があります。希望への旅路…我々一人ひとりIDカードひとつ取ってみても、それぞれ異なるルール下があります。最終的には我々一人ひとりが、この問題意識について理解しながら行動することこそ、本当に必要だと思います。そしてそれだけじゃなく、一緒になって未来へ向かう道筋を描いてゆかなればならないでしょう。「一歩踏み出す勇気」が必要なのです。それによって初めて社会全体として変革でき、新しい文化として根付いていくでしょう。結論:自由とは…?"自由とは何なのか?ただ手放されたものなのか、それとももう一度抱き締め直さねばならぬ宝物なのか?" ...

出来事

2016年 - 南オーストラリア州停電(2016 South Australian blackout)が発生する。

2015年 - NASAが火星の水(Water on Mars)の存在を肯定。

2015年 - インド初の多波長観測に特化した宇宙望遠鏡であるアストロサットが打ち上げ。

2015年 - 北アメリカの東部、南アメリカ、西ヨーロッパ、アフリカなどで月食が確認される(2015年9月28日の月食)。

2015年 - クンドゥーズの戦い: ターリバーンがアフガニスタン第5の都市である州都クンドゥーズ市に突入し一時市内を掌握。

2014年 - 2014年香港反政府デモにおいて、香港中心部での座り込みとそれに対する警察の催涙スプレーなどの使用による排除が始まる。

2012年 - キスマヨの戦い(Battle of Kismayo (2012))。ソマリアなどのアフリカ連合軍がアル・シャバブの過激派から都市を奪還。

2012年 - シーター・エア601便墜落事故。ネパールの首都カトマンズ郊外でドルニエ 228型双発旅客機が墜落、乗客・乗員19人全員が死亡。

2009年 - ギニアでムサ・ダディス・カマラ大統領に反対する野党集会に大統領警護隊が無差別発砲。

2008年 - 1964年より44年間続いたTBSラジオの「全国こども電話相談室」が放送終了。

2008年 - F1世界選手権が1950年に始まってから数えて800レース目であると同時に、F1史上初のナイトレースである2008年シンガポールグランプリが開催される。

2008年 - アメリカの民間企業スペースXのロケット「ファルコン1」が初めて打ち上げに成功。

2008年 - 麻生内閣の中山成彬が自らの失言の責任を取り就任4日目で国土交通大臣を辞任。

2006年 - タイに、アジア最大規模となるスワンナプーム国際空港が開港。

2005年 - 北海道根室市沖合で、イスラエル船籍の「ZIM・アジア」による当て逃げによりサンマ漁船「第三新生丸」が沈没、乗員7名死亡。

2000年 - パレスチナ問題: 野党時代のリクード党首アリエル・シャロンが神殿の丘に立ち入り、第二次インティファーダの契機となる。

1995年 - イツハク・ラビンとPLO議長アラファートによりタバ協定(Oslo II Accord)の署名がなされる。

1994年 - エストニアのフェリー「エストニア号」がバルト海で沈没。死者852名。

1992年 - パキスタン国際航空268便墜落事故。

誕生日

死亡

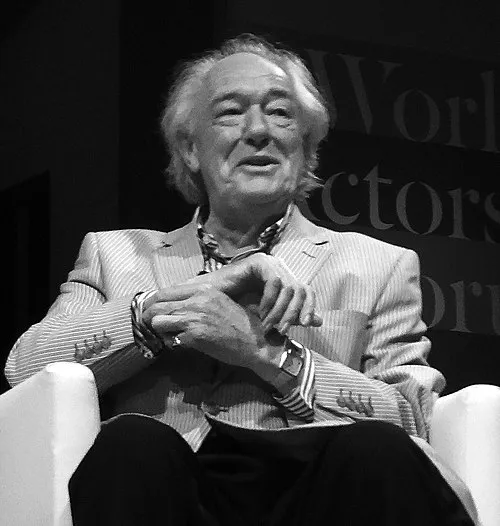

2023年 - マイケル・ガンボン、俳優(* 1940年)

2023年 - モンコンブ・スワミナサン、農学者、政治家、元ラージヤ・サバー議員(* 1925年)

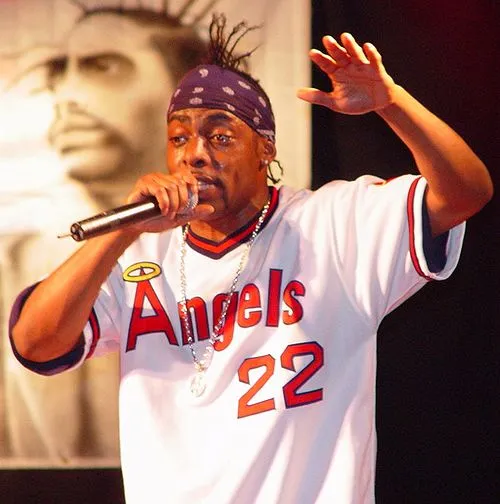

2022年 - クーリオ、ラップ歌手(* 1963年)

2022年 - 武村正義、官僚、政治家、第56代内閣官房長官、第100代大蔵大臣、第8-10代滋賀県知事、第6代八日市市長(* 1934年)

2018年 - バーナバス・シブシソ・ドラミニ、政治家、第8・10代スワジランド首相(* 1942年)

2016年 - シモン・ペレス、政治家、第9代イスラエル大統領(* 1923年)

2016年 - 風見章子、女優(* 1921年)

2005年 - レオ・スターンバック、化学者、ベンゾジアゼピン開発者(* 1908年)

2003年 - アリシア・ギブソン、テニス選手(* 1927年)

2003年 - エリア・カザン、映画監督(* 1909年)