2020年 - クウェート首長のサバーハ4世が薨去し、30日ナワーフ・アル=アフマド・アル=ジャービル・アッ=サバーハが即位。

‹

29

9月

9月29

ミクルマスとは?カトリック教会の重要な行事について

ミクルマスは、カトリック教会において非常に重要な祭りであり、キリスト教信者たちがイエス・キリストの生誕を祝う日です。この日は特に神聖視され、全世界のカトリック信者たちが集まり、礼拝や祈りを捧げる瞬間となります。歴史的には、この祭りは4世紀頃から始まったとされていますが、その起源はさらに古い時代に遡るとも言われています。古代ローマでは冬至を祝う習慣があり、その影響を受けてクリスマスの日付が12月25日と定められました。初期のキリスト教徒たちは、この時期にキリストの誕生を祝い、異教徒との共存を図るためにこの祭りを取り入れたとされています。今日では、多くの国々でミクルマスは家族や友人との絆を深める大切な機会となっています。聖なる夜:光差す瞬間その夜、町中にはきらびやかなイルミネーションが輝き、人々は喜びと期待感で胸が高鳴ります。赤いカーネーションの鋭い香りが太鼓の深い音と混ざり合い、心温まる家庭料理の香ばしい匂いが漂ってきます。そして、その瞬間、人々は一つになり、この神聖な夜を共に過ごすことの幸せを感じます。冬至の灯火:希望のシンボルミクルマスは希望と再生の象徴としても知られています。この季節、大地は眠っているようですが、新しい命への準備が着々と進んでいます。子供たちもサンタクロースやプレゼントへの期待感から目を輝かせ、「良い子」であることへの思い出帳を書いていることでしょう。この伝統的な楽しみ方こそ、多くの場合、大人になっても心から愛され続けるものです。復活する伝統:過去から未来へ世界各国ではそれぞれ独自の文化的背景によって様々な形でミクルマスが祝われています。例えば、日本でもクリスマスという形で西洋文化によって浸透し、多くのお店では華やかな飾りつけやクリスマスセールなどがあります。また、中東地域では家族全員で集まり、一緒に食事することで愛情と絆が深まります。昔、嵐の前には赤い布をドアに掛ける習慣もありました。それによって悪霊から身を守ろうとしていたと言われています。しかし今、それら伝統行事も次第に薄れてしまっています。しかしながら、新しい形として復活する動きも見受けられます。それぞれ地域ごとの色彩豊かな祝い方こそ、私たち人類共通して持つ「希望」の表現なのかもしれません。子供たちのお伽話:夢見る夜寒さ厳しい冬の日、一軒一軒窓辺にはキャンドル光が揺らめき、小さなお話し好きなおじさん「サンタ」へ向けて手紙を書いた子ども達。その期待感溢れる顔を見るだけでも、大人達にも笑顔や思い出蘇ります。「今年こそサンタさん来てくれるかな?」そんな無邪気な問いかけにも温かみがありますよね。しかし、本当にミクルマスとは何なのでしょうか?それは単なる宗教的儀式なのか、それとも家族同士、水面下で繋ぐ無限大なる思いやりなのでしょうか?年毎訪れるこの日、自分自身への問い掛けとして大切なのです。そして私たちはその「問い」に対して各自色んな答え方、生き様があります。しかしそのすべてには、「愛」が根底に流れているようにも感じます。その「愛」がまた新しい世代へ引き継ぐ力となってゆくのでしょう。...

アルゼンチンの発明家の日を祝う:創造性と革新の重要性

発明家の日は、アルゼンチンで特に重要な日とされており、毎年6月29日に祝われます。この日は、アルゼンチンの偉大な発明家であるレメディオス・デ・エスカランテ(Remedios de Escalante)の誕生日を記念しています。彼女はアルゼンチンの科学と技術の進歩に多大な貢献を果たしました。この祝日は、創造性や革新性を称えるだけでなく、新しいアイデアや技術がどれほど私たちの生活に影響を与えてきたかを思い起こさせる機会でもあります。創造力の灯:歴史的背景と影響この日が持つ意味は単なる祝賀行事に留まりません。発明家の日は、19世紀から続く科学技術への関心とその重要性についての再認識でもあります。19世紀末から20世紀初頭、アルゼンチンでは工業化が進み、多くの革新的なアイデアが登場しました。この時期には、多くの著名な発明家や科学者が現れ、国際的にも評価されるようになりました。例えば、ホルヘ・ニューベリー(Jorge Newbery)は航空技術の先駆者として知られています。彼は南米初となる航空機飛行を成功させ、その功績は現在も高く評価されています。彼が実現した夢は、多くの若い才能たちにインスピレーションを与え、新しい時代へと導いていきました。風香る未来:創造的精神への賛歌「赤いカーネーション」のように生き生きとした創造性。それこそが、この特別な日によって私たちに再確認させられるものです。毎年6月29日になると、人々は発明について語り合い、新しいアイデアやプロジェクトを共有することによって、この精神を称賛します。また、この日は学校などで様々なイベントが催され、子供たちは自分自身も未来の発明家になれるという夢を見ることができます。夜明け前…:教育と若者への影響教育もこの日には欠かせない要素です。「未来」と「革新」というテーマで授業やワークショップが行われ、生徒たちは自身の興味ある分野について探求する機会があります。その瞬間、「何か新しいものを作り出す」という考え方がおぼろげながらも彼ら心にも芽生えていくことになります。地元メディアでは、有名な研究者や開発者とのインタビュー記事なども特集され、多くの場合、その中には幼少期からどんな風にして今まで来たかというストーリーがあります。それらすべては、自分自身でも夢見る力強さにつながります。「自分にもできるんだ!」という感情、それこそがこの日の真髄です。子供のおもいで帳:思いつきを形にする喜び子供達がお絵描きをしながら、自分自身で考え出したアイデアを書いたりする様子。それぞれ異なる想像力豊かな作品から溢れ出すエネルギーには圧倒されます。その瞬間、「うまく表現できない」と戸惑う気持ちとは裏腹に、「作り上げたい」という意欲だけは確かです。そして、その努力によって小さなお宝作品が完成してゆきます。一つ一つのおもちゃ箱には無限大な可能性があります。響け!その声よ:地域社会との結びつき 地域コミュニティでも、この特別な日には様々なお祝いイベントがあります。町中では音楽ライブや展示会、市場など盛況となります。そして人々同士、新しいアイデアについて話し合ったり情報交換する光景も見受けられます。また地元企業による支援もあり、「ローカルイノベーション」の重要性について共感しあう時間とも言えるでしょう。 Sparkling Ideas: 今後への展望 The celebration of Inventor's Day is not merely a nostalgia-laden commemoration; it holds the promise of innovation for the future. As the bright sun rises on this occasion, it illuminates pathways for young minds to explore and innovate further. In a world that constantly shifts and evolves, nurturing creativity remains paramount. The Essence of Creation: A Philosophical Reflection ...

クリーニングの日:日本の清掃文化を再認識する日

クリーニングの日は、日本において毎年4月15日に定められている特別な日です。この日は、清掃や衛生の重要性を再認識し、家や職場を清潔に保つことの意義を考える機会となっています。実際、この日は1950年に全国クリーニング協会によって制定されました。人々が心地よく過ごすためには、環境が整っていることが不可欠です。日本の文化では、昔から「清め」の概念が大切にされてきました。例えば、神社や仏閣で行われる浄化の儀式などは、その象徴的な例と言えるでしょう。このような伝統が根付いた背景には、日本人特有の美意識や生活様式があります。また、古来より清掃は心を整える行為と考えられ、「掃除は運を呼ぶ」と言われるように、運気向上にも繋がると信じられてきました。風舞う春:新しい始まりへの道しるべ春になると、多くの家庭では大掃除が行われます。冬眠から目覚めた自然は、新たな息吹をもたらし、人々もまた新しい季節への準備を始めます。その時期、人々は普段手が届かない場所まで丁寧に掃除し、新しいエネルギーを取り入れるため、「春の大掃除」という風習があります。外では花々が咲き乱れ、その香りとともに周囲も明るさを増します。夜明け前… 清潔さへの再生想像してみてください。まだ薄暗い朝靄の中、一人静かに雑巾を手にして床拭きをする姿。その静かな作業音はまるで心地よいリズムになり、自身との対話でもあるかもしれません。「今日も良い一日になりますように」と思いながら、一つ一つ丁寧に床面を磨いてゆく。そして、その瞬間、周囲の空気まで変わっていく感覚。この小さな営みこそ、大きな意味合いがあります。子供の思い出帳:家族で育むクリーニングの日子供たちが成長する過程で、家庭内で行う「クリーニングの日」の取り組みには特別な意味があります。一緒になって掃除することで、家族間の絆も深まります。「私たちでこの部屋をピカピカにしよう!」という声掛けから始まり、小さなお手伝いや遊び感覚で進めていく。その過程自体が思い出として刻まれるでしょう。後になって振り返った時、それぞれ笑顔になる光景が目浮かびます。自然との共生:環境保護として捉え直す近年では環境問題への関心も高まり、「クリーニングの日」が単なる清掃だけではなく持続可能性とも結び付いていることにも注目されています。一度綺麗になった場所でも、人間活動によって再び汚れてしまう。それならば、それ以上汚れない工夫や取り組みについて考える必要があります。また地域社会全体でこの日を祝うことで、市民参加型イベントなども盛んになっています。哲学的問い:「清潔とは何か?」しかしながら、「清潔とは何か?」という問いには多面的な答えがあります。ただ物理的な衛生状態だけなのか?それとも精神的・社会的側面にも関連づけて考えるべきなのか?さらには「何から何までクリーン」である必要などない、とも言えそうです。それぞれ異なる価値観や背景によって「清浄」の概念は変わり得るものです。そしてそれこそ、人間存在そのものと言えるでしょう。終わりへ…新たなる挑戦として"物理的世界のお手入れ、それこそ心のお手入れ" 懐かしい昔話として語られる通り、「赤ちゃんがお母さんのお腹から出て最初についたところ、それこそ自分自身」等と言われています。この瞬間、自身へ与えられる初対面(最初)の印象。それ以降ずっと続く人生。その中で私たちはどんな意味づけそして経験してゆくのでしょう?ひょっとしたら、その旅路こそ全体像ではなく部分なのだろう、と私は感じています。 自分自身そして他者との関係性。そして環境との調和。一度立ち止まれば見えて来たり感じ取れることも多々あります。それだからこそ私は「クリーニングの日」を通じて、一歩先へ進む勇気・力強さ・希望へ繋げたいと思います。 この日だけではなく毎日の暮らしそのものでも新しい発見へ向け羽ばたいて行こう…。そう願います。...

招き猫の日:日本の幸運を呼ぶシンボルとその背景

日本において、招き猫は幸運や繁栄を象徴する愛らしい存在として広く認知されています。毎年2月の第3日曜日は「招き猫の日」として祝われ、全国各地でさまざまなイベントや祭りが開催されます。この日は、商売繁盛や家内安全を願う人々によって特別な意味を持ちます。招き猫は、その起源についていくつかの伝説が存在します。最も有名な話の一つは、貧しい僧侶と彼が飼っていた猫に関するものです。僧侶が苦境に立たされている時、その猫が手を挙げる仕草を見せると、不思議にも多くの旅人がそのお寺に訪れました。そして、お礼として彼らから施しを受けたことから、この猫は「幸運をもたらす者」として崇められるようになったと言われています。金色の光輝:招福のしるしあの日、町中に響く太鼓の音とともに、人々は色とりどりの招き猫で飾られた屋台へ足を運びました。金色に輝く招き猫が並べられ、一つ一つが異なる表情で迎えてくれる。その瞬間、人々は思わず笑顔になるのでした。「今日こそ良いことがありますように」と願う気持ちが、それぞれの心にも宿ります。古代から現代へ:歴史的背景日本では古来より「福」を呼び寄せるためのお守りとして様々な形状やデザインのお守りが作られていました。その中でも特に多く知られるようになったのが、この可愛らしい招き猫です。明治時代以降、商業化されるにつれて更なる人気を得て、多様なスタイルや素材で作成され、多様な場所で見かけるようになりました。黒い毛並み:厄除けと健康黒い毛並みの招き猫には厄除けや健康祈願という別名があります。その理由は、「悪霊から家族を守ってくれる」という信仰から来ています。祭りでは、この黒い招き猫がお守りとして配布され、人々はそれぞれ自分自身や家族への無病息災・厄払いを祈ります。また、「バランス」を取るという点でも重要視されています。それぞれ手には小さなお金袋或いは御守り袋なども抱えており、それを見るだけでも心安まります。夜空への誓い:「夢見る未来」夜空には星々が瞬いています。その下で、大勢の人々がお祭り広場集まり、高揚感漂う中、夢見る未来について語っています。「今年こそ大成功する」「新しいビジネスチャンスがありますように」という言葉飛び交います。希望と再生:あなた自身へのメッセージまた、数年前より始まった地元アーティストによるアート展も開催されています。それぞれ独自デザインされた巨大な招き猫作品なども展示され、その美しさについつい見入ってしまいます。「この場所だけでも幸運だ」と感じながら多彩な文化交流も行われています。地域社会との結びつき:「共鳴する声」商店街全体も盛況となります!移動式屋台、美味しい食べ物香ばしい香り漂わせていてます。「これ食べない?」「お土産どう?」そんな優しい言葉溢れて、一緒になって楽しむ姿勢感じ取れるんですよね。」哲学的問いかけ:「何故、人々は幸福」を求め続ける? "しかし、本当に幸せとは何なのでしょう?" A: ただ目先のお金なのか、それとも心豊かな生活なのか。ただ単純なる物質的利益だけではなく、人との繋ぎ合いや優しさこそ、本当には勝利なのかもしれません。しかしその道程こそ重要ではないでしょうか!皆さん、自分自身・大切な方へ送った想いやエール!ここまで辿った道筋をご一緒出来れば嬉しく思います! ...

洋菓子の日:日本のスイーツ文化を祝う特別な日

洋菓子の日は、日本において毎年10月4日に祝われる特別な日です。この日は、洋菓子の魅力やその文化的意義を再確認するための機会となっています。日本における洋菓子の歴史は、明治時代にまで遡ります。当時、西洋文化が流入し、日本人は新しい食文化として洋菓子を取り入れ始めました。最初は珍しいものでしたが、徐々に家庭やカフェで親しまれる存在となりました。特に、日本独自のアレンジが施された洋菓子、例えばモンブランや抹茶ケーキなどは、多くの人々から愛されています。この日を通じて、私たちは様々なスイーツを楽しむだけでなく、その背後にある職人たちの技術や情熱にも思いを馳せることが求められます。日本全国で開催されるイベントやフェアでは、それぞれの地域特産品と融合したオリジナルスイーツも登場し、人々を魅了しています。甘美なる瞬間:舌鼓と心躍る物語考えてみれば、透明感あふれるクリームと色鮮やかなフルーツが飾られたケーキ。その一口で広がる甘さと共に、懐かしさまでも感じられることがあります。それぞれのケーキには、その背景にある物語があります。家族との思い出や恋人とのデート、お祝い事など、人それぞれ異なるストーリーが重なり合っているものです。夜明け前…新たな味覚への探求この日になると、早朝から焼き立てのパンやケーキを求めて行列する姿も見受けられます。「今日は何を食べよう?」そんなワクワクする気持ち。その背後には多くのお店によって創意工夫された新作スイーツへの期待感があります。そして、お店では実際目で見ることのできない「職人たち」の汗と努力も忘れてはいけません。彼らこそが、この日のために準備している真のお祝い者なのです。子供の思い出帳:甘さと思い出の交差点特別なお祝いの日として位置づけられるこの日、多くの場合、小さい頃のお誕生日パーティーや友達との集まりなど、大切な記憶として胸に刻まれている瞬間があります。「あの日食べたチョコレートケーキ」や「みんなで分け合ったシュークリーム」は今でも心温まります。それは決して単なるスイーツではなく、「絆」を育んできた証なのです。デザートという芸術:視覚と思考を刺激する瞬間「どんな形になるか想像してご覧」と言わんばかりに並べられた美しいデザートプレート。その色彩豊かな景観には、一つひとつ計算された意味があります。それぞれ異なる味わい、新鮮なフルーツ、生クリーム…すべてが調和し、一皿という名のキャンバス上で生き生きと表現されています。人生とは甘酸っぱいもの?甘さだけではなく時には酸っぱさも。一口噛むごとに記憶喚起されるその味覚。その瞬間、自分自身について考えざるを得ません。人生とは果敢にも挑戦し続ける旅路ですが、それでも楽しみながら進んでいくものです。この日のようになぜか心躍りますね。大切なのはただ一つ:共有する喜びまたこの日は、人々がお互いにつながり合うための日でもあります。それこそが、この多様性豊かな国日本ならではとも言えるでしょう。」みんなで一緒になって食卓囲んだあの日」を思う時、それこそ本当のお祝いと言えるかもしれません。だからこそ、大切なのだろう!あなたにも贈りたいこのメッセージ!今宵、このページをご覧いただいたあなたへ、美味しい喜び溢れるひと時はいかがでしょう?大切な仲間と思い出話から始まって、自分だけの時間へ繋げても良し。手作りしたお菓子持参してパーティ開催すれば、新しい友情も芽生えそうですね!何度でも言いたくなるこのメッセージ:『共感=共鳴』と言いますように、人それぞれ異なる好み合わせながら、お互い磨いて創造的になること。また次回期待しましょう!それじゃまた。」そして最後には…哲学的問いかけ:"しかし、本当に幸せとは何だろう?ただ舌鼓打ったその瞬間だけ?それとも未来へ繋ぐ希望だったりするのでしょうか…" ...

日本における接着剤の種類と用途

接着の日は、日本において特別な意義を持つ日であり、毎年5月18日に行われるこの日は、さまざまな物品がどのように結びつき、互いに支え合うかを象徴しています。接着という行為は単なる物理的な結合だけではなく、人間関係や社会の構造にも深く関わっています。この日は、1948年に日本接着剤工業会が設立されたことを記念して制定されました。日本の経済成長や産業発展とともに進化し続けるこの分野は、私たちの日常生活にも密接に関連しています。勝利の風:この地の名誉の旅赤いカーネーションが咲き誇る春の日、その香りはまるで人々を包み込む温もりを感じさせます。そして、その日の空気には希望が満ち溢れていました。皆が集まり、「共に生き、共に成長する」ことへの感謝を捧げる瞬間、人々の心には強い絆が芽生えていました。接着の日がどれほど重要かというと、その起源は単なる工業技術や製品だけではありません。この日には、日本独自の文化や伝統も色濃く反映されています。昔から、日本では物事を「繋ぐ」ことは大切な価値観でした。例えば、お正月には家族全員で集まり、「お雑煮」を食べることで家庭内の絆を再確認する習慣があります。また、「友達との約束」や「師弟関係」、さらには「地域社会との繋がり」といった面でも、「接着」というテーマは様々な側面から現れています。そのため、この日はただ技術的な側面だけでなく、人間同士がお互いに支え合う姿勢や価値観も育む機会となります。夜明け前…静かな朝焼けが山々を染め上げてゆくころ、多くの人々はその日一日の始まりへ期待感を募らせます。「今日は何か特別なことが起こるかもしれない」と心躍らせながら、それぞれ思い思い準備している様子。その背後には、お互いに結びつくことでより強くなるという信念があります。日本経済、とりわけ製造業界では接着剤技術によって数多くの商品開発や革新が実現されてきました。例として、自動車産業では軽量化・高性能化を図るため、高度な接着技術によって新たな素材同士を確実につないでいます。このような取り組みのお陰で、日本製品は世界中で高品質だと認識されています。そしてそれこそが、この国ならではの誇りなのです。(...) そして市民たちはその成果を見ることで、自分たちの日常生活にも少しずつ変化がおとずれる期待感も抱いています。それぞれの商品ひとつひとつには多くの努力と思いやり、そして数え切れない出会いや別れがあります。それらすべてが一緒になって初めて、一つの商品として世に送り出されてゆくわけです。子供の思い出帳子供時代:校庭:"あそこでも、お友達同士仲良しだったよね"遊び:"あいつとは何回も遊んだよ、一緒になんでも作った"絆:"今でもその友情、大切だよ"このようにして、私たちは「接着」の重要性について改めて考える機会があります。そしてそれは決して過去だけのお話ではなく、未来へ向けても私たち自身がお互いにつながって支え合う存在となってゆく道筋なのです。私たちは一人ひとり違った個性や背景を持ちながら、それでもなお「絆」を重視したコミュニティづくりへ向かっています。(...

くっつくFM東海ラジオの日の意義とイベント内容

毎年、9月の第一土曜日に日本で祝われる「くっつくFM東海ラジオの日」は、リスナーとラジオ局との結びつきを祝う特別な日です。この日は、地域に密着した情報を発信するFM東海ラジオの存在意義を再確認し、またリスナー同士のコミュニケーションや交流を促進することを目的としています。1980年代から始まったこのイベントは、多様な音楽や文化が融合する中で、日本の地方ラジオ文化がいかに重要であるかを広める役割も果たしています。音波の旋律:地域との調和この日には、各地でさまざまなイベントが開催されます。ライブ音楽、トークショー、さらには地域特産品の販売などが行われ、多くの人々が集います。「放送」という名の織物は、人々を結びつけ、それぞれの思いや願いが音波となって広がります。その瞬間、「ああ、この街は私たちみんなのものだ」と感じられるわけです。小さな町から響く大きな声昔、小さな町では朝早くから「おはよう」と流れる声に目覚めていました。赤いカーネーションや新鮮な野菜、その豊かな香りとともに。一方では太鼓の深い音色が空気を振動させ、小学生たちは通学路で歌う歌に耳を傾けていました。それはただのお知らせではなく、一緒に生きるためのお互いへの愛情だったようです。親子三代に渡る物語私たち家族は毎週土曜日になると必ずFM東海ラジオを聴いていました。祖父から母へ、そして私へと受け継がれてきたこの習慣。この番組では昔話や地元ニュース、お祭り情報など様々な内容が流れ、それぞれ世代ごとの思い出となっています。「今週末には花火大会がありますよ」というアナウンサーの声。しかし、その瞬間、誰もが息を飲むようになりました。それまで普通だった夕暮れ時も特別になります。そしてその光景は心に刻まれてゆきました。響き合う時間:共鳴する思い出"遠く離れていても心だけは寄り添っている"というテーマで織り成す時間。これこそ、「くっつくFM東海ラジオの日」が持つ魅力なのです。今年もまた、新しいメッセージや感動的なお便りで満たされたことでしょう。一人ひとり異なる人生経験、それぞれ異なる背景でも、この小さな電波塔によって共鳴し合う瞬間。それこそ、この日ならではのお祭りなのです。未来へのメッセージ:繋ぐ力"未来につながる言葉"として数多く放送されてきました。「地元愛」をテーマにした番組内容はもちろん、多様性あふれるコーナーやリスナー参加型企画など、新しい試みも増えてきています。「どんな情報にも耳を傾け、自分自身でも発信してみたい」。そう思える瞬間こそ、本当に大切なのかもしれません。夜明け前…希望という光放送局とは何でしょう?それはただ音声メディアだけではないでしょう。美味しい料理や素晴らしい景色、人々との温かいつながり。そして一緒に笑ったり泣いたりすること。その全て!それこそ本当の意味で「心」を通わせる道具だと言えます。そして夜明け前…新しい希望という光差し込む時、一人ひとりがお互いへの想いや願いを届け合うことでしょう。忘れられない記憶帳:伝統文化との融合毎年恒例のお祭りとして定着したこの日は、日本全体にも影響を与えています。他県でも同様イベント開催され、その輪郭はいよいよ広まり続けています。また伝統的なお祝い事とも絡ませて行われることがあります。例えば、お正月には新年特番として家族団らんしながら聴取できたりしますね。哲学的問い:結局何につながっているのでしょうか?しかし、「私たちは何につながっているのでしょう?」その答えには深淵(しんえん)なるものがあります。ただ単純に周囲との連携だけじゃなく、自身内面とも向き合わねばならぬ時代になっています。この日の意義とはそこまで含意していると言えるでしょう。"共鳴"や"調和"について考える機会となりますね。またお互い違った考え方・価値観持ちながら一緒になれる。その可能性すら秘めています。“それこそ真実”なのかもしれません! ...

出来事

2019年 - 2019年オーストリア議会選挙が行われる。

2018年 - 富田林署被疑者逃走事件: 大阪府の富田林署で、拘留中の8月12日に室内の仕切り板を壊して逃走した強盗致傷の容疑者が、逃走49日目に山口県周南市で現行犯逮捕される。

2013年 - グジバ大学虐殺事件が発生する。

2009年 - サモア沖地震が発生。

2008年 - サブプライムローン問題: 米下院で緊急経済安定化法が否決。ダウ平均株価が史上最大の下落幅となる777.68ドル安を記録。

2007年 - セラフィールドにあるコールダーホール原子力発電所の4つの冷却塔が爆破解体される。

2007年 - 2003年から行われてきた平等院の平成大修理事業が終了。

2006年 - 1954年から放送が開始された日本テレビ系の長寿番組『NNNきょうの出来事』が終了。

2006年 - ゴル航空1907便墜落事故。

2005年 - 阪神タイガースが2年ぶりにリーグ優勝。

2004年 - スペースシップワンが民間宇宙船開発に対する賞金制度「Ansari X Prize」の受賞条件を最も早く達成する。

2004年 - 定期的に地球の近くを通る小惑星トータティスが、地球から155万kmまで接近する。

2002年 - 第14回アジア競技大会が釜山で開幕。

2001年 - サイラキュース・ジャーナルの刊行が終了。

1999年 - 下関通り魔殺人事件。

1996年 - 任天堂が北米でNINTENDO64を発売。

1993年 - インド・マハラシュトラ州でマグニチュード6.3の地震発生。

1992年 - ブラジルのフェルナンド・コロール・デ・メロ大統領が辞任。

1991年 - 1991年ハイチクーデターが発生。

誕生日

死亡

2024年 - 大山のぶ代、女優、声優(* 1933年)

2023年 - ジョイス・グレーブル、プロレスラー(* 1952年)

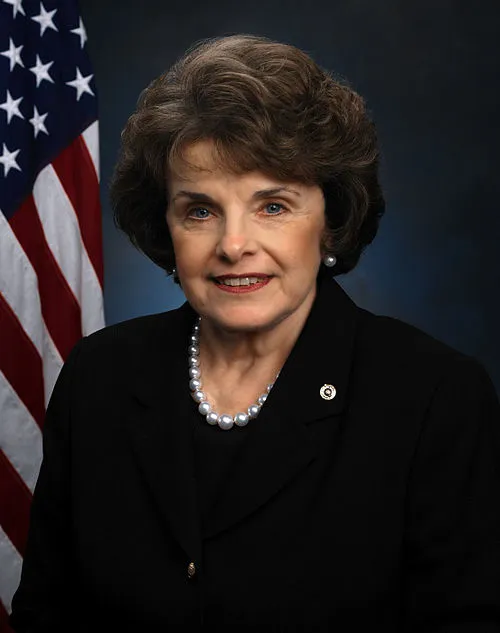

2023年 - ダイアン・ファインスタイン、政治家(* 1933年)

2021年 - 三遊亭栄馬、落語家(* 1944年)

2020年 - ヘレン・レディ、歌手(* 1941年)

2020年 - サバーハ・アル=アフマド・アル=ジャービル・アッ=サバーハ、第15代クウェート首長(* 1929年)

2018年 - オーティス・ラッシュ、ブルース歌手、ギタリスト(* 1935年)

2017年 - リュドミラ・ベルソワ、フィギュアスケート選手(* 1935年)

2017年 - 槐柳二、俳優、声優(* 1928年)

2015年 - フィル・ウッズ、ジャズサクソフォーン奏者(* 1931年)