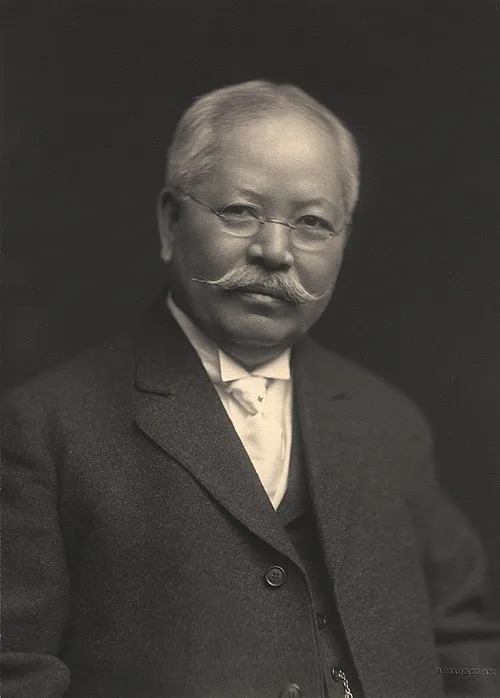

名前: 周時経

職業: 言語学者

生年: 1876年

没年: 1914年

年 周時経言語学者 年

周時経しゅうじけいは年に中国の貧しい農村に生まれました彼は幼少期から言語への強い興味を抱いており特に方言や地域の言葉に深い関心を寄せていました彼の家庭は経済的には恵まれていなかったものの両親は彼に教育を受けさせることを決意しそのための努力を惜しまなかったしかし厳しい現実が彼の日常を覆っていたため学び続けることは容易ではありませんでした若き日の周時経は地元の学校で懸命に勉強しましたがそれにもかかわらず十分な教育環境には恵まれませんでしたそれでもなお彼は図書館で本を借りたり地元の知識人たちと議論したりすることで知識を深めていきましたその結果次第に自分自身が目指すべき道が見えてきたようですしかしこの時期にはまだ明確な進路は定まっておらず多くの試行錯誤が続くことになりますそして代半ばになると自身の専門分野として言語学に焦点を当て始めました大学で学ぶ機会を得た周時経はその才能と情熱によって瞬く間に注目される存在となりましたしかし皮肉なことに高度な教育機関でさえも旧態依然とした教え方から脱却できない状況がありました言語研究への新たなアプローチや理論には反発も多かったため周時経はいかなる困難にも直面することとなりますその後年代初頭になると周時経は国際的な舞台でも知られるようになりました特に彼が発表した中国語音韻体系の研究は大きな反響を呼びましたこの研究によって中国語という一つの大海原から無数の島つまり多様な方言やアクセントへ光が当てられる形となったと言えるでしょうそれにもかかわらず一部ではこれまで信じられていた伝統的見解との対立もあったため多くの批判も受けましたこの功績によって彼はいよいよ名声を高めますそして年にはその先駆者として知られるようになりますしかし不運にもその年自身も病魔との闘いの日へ突入してしまいましたその病気による苦痛と闘う中で一体どれほど多くの夢や計画が脆く崩れてしまったことでしょう周時経自身も恐らくそれについて考え込む時間が増えていたことでしょうついには年月日不運にもこの世を去る運命となりましただがその後多くの弟子や研究者たちによってその業績や思想はいまだ生き続けています最近では中国語音韻というテーマについて盛んに議論されておりその影響力は現在でも色濃く残っていますこの点から考えるとおそらく彼こそ真実として望んだ人へ光明を与える存在だったのでしょう近年日本など他国でもその業績について再評価され新たなる視点から取り組む姿勢を見ることがありますそして今なお私たちは日常生活で使用している言葉それ自体とも密接につながっています音韻は単なる概念ではなく人間同士がお互い理解し合うため手段であるという観点この精神こそ周時経のおかげなのかもしれませんね今日生存している人すべての日常生活には大昔から続いている様な文化・伝統・言葉がありますそれぞれ異なるリズムや色彩感覚そして何より歴史がありますこの流れこそ人類全体として進化している証拠と言えますそれゆえだろうか今でも多くの記事や書籍など通じて周氏への敬意表する機会がありますその想いや理念とは裏腹とても皮肉的ですまた興味深い事実として方言の重要性について再認識される昨今一地方独特とも感じる話し方だったり意味合いやニュアンスそれぞれ聞けば心温まりますねただ一つ申し上げたいことがあります何故ならそこには文化という根源的要素人間同士につながりあう魅力こそ秘めています このような視点から見る限りおそらく未来永劫私たち皆連携し合わないわけには参りますまい相互理解なしではどんな調和もあり得ない次世代へ繋ぐ架け橋作成し続ければ必然的成果見出すでしょう他者理解・共感形成促進する活動支援などそれぞれ良好関係築けば理想通過場面待ち構えております結局ここまで述べます通り意義と共鳴調和確立過程こそ探求対象その根底部分崩壊させぬ努力必要不可欠ですねしかし話題戻すならばこの社会背景踏まえて思索巡回する道筋避け難しいようです

.webp)