2018年 - アメリカ合衆国連邦政府が政府閉鎖。翌年1月25日に一部暫定解除されるまで過去最長の閉鎖期間となった(2018–19年アメリカ合衆国連邦政府閉鎖)。

‹

22

12月

12月22

スペイン年末ジャンボ宝くじ抽せん会:2023年のソルテオ・エクストラオルディナリオ・デ・ナビダ

スペイン、マドリードにあるテアトロ・レアルで行われる「ロテリア・デ・ナビダ」、つまり年末ジャンボ宝くじの抽せん会は、国中が注目する特別なイベントです。この宝くじは1833年に始まり、スペインでは最も古い宝くじとされています。毎年12月22日に開催されるこの抽せん会は、単なるゲーム以上のものであり、多くの人々にとって一年を締めくくる重要な瞬間を意味します。勝利の風:この地の名誉の旅その日、マドリードはまるで祝祭の日を迎えるかのように活気づきます。街中には期待感が満ち溢れ、人々はそれぞれが抱える夢や希望を心に秘めています。赤いカーネーションが飾られた花屋から漂う香りと、街角で響く生演奏が混ざり合う中、まさに「運命」がそこに息づいているかのようです。夜明け前…朝早くから多くの人々がテアトロ・レアルへと集まります。その瞬間、一緒になって味わう緊張感は想像以上です。若者たちや老夫婦、おばあちゃんが作ったお菓子を持参した子供たちまで、彼ら全員が一つになってこの特別な瞬間を待っています。そして、その音楽と共に抽せん会への期待感が高まります。抽せん会自体も儀式的なものとして、多数メディアによってテレビやラジオでも生中継されます。「当たり番号」が呼ばれる瞬間には歓声と悲鳴が交錯し、その場面は喜びとも悲しみとも言えない感情的な高まりとなります。それぞれ異なる人々によって描かれる様々な物語。それぞれひとつひとつには希望や失望、それから誕生する新しい人生への道筋があります。子供たちのお遊戯:伝統ある歌声小さなお遊戯によって進行されるこの抽せん会では、子供たちも登場します。「キューブ」などと言われる可愛い歌声で数字を読み上げていきます。その姿は無邪気さそのものであり、その背後には何世代にも渡り受け継がれてきた伝統があります。この光景こそ、「ナビダ」の真髄なのです。マドリード夜空下…幸運への道しるべ"¿Dónde está la suerte?"(運命はいずこ)という問いかけが聞こえてきそうです。夜空には星々がおどりながら輝き、人々はそれぞれ手元に持つ宝くじ券を見つめます。この日だけではなく、一年間分積み重ねられてきた期待という名のお金、それでも結果次第で笑顔にも涙にも変わります。しかし、このイベント自体には何より大切な意味があります。それこそ、「コミュニティ」として一緒になることなのです。結論:ただ当選するだけ?それとも夢を見るため?This lottery, the "Lotería de Navidad", is not just about winning or losing. It symbolizes a collective dream, an idea that binds people together. The question lingers in the air, "What does it mean to win?" Is it merely a momentary joy, or is it the promise of change, hope for a brighter tomorrow? As the echoes of laughter and sighs fade away into the Madrid night, one can't help but ponder: Are we all not part of this grand lottery called life?...

冬至の文化と習慣—日本の伝統行事を深掘り

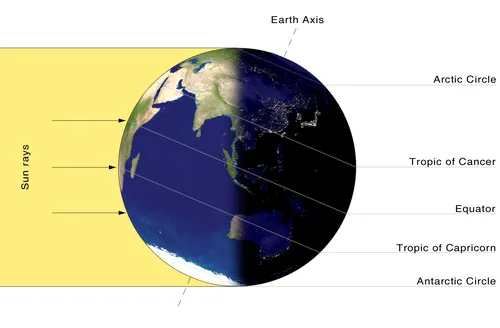

冬至は、太陽の位置が最も低くなり、一年で最も昼が短い日として知られています。日本では、冬至は古くから重要な意味を持ち、農業や生活において特別な儀式や行事が行われてきました。この時期には、運気を上げるために様々な風習が根付いています。例えば、かぼちゃを食べることや柚子湯に入ることは、日本の伝統的な習慣として今も広く受け継がれています。また、2007年から2011年にかけて、日本ではこの冬至の時期にさまざまな文化イベントや地域ごとの祭りが開催され、人々はその深い意義を再確認する機会となりました。これらの出来事は、ただ単に季節の移り変わりを祝うだけでなく、人々を結びつけ、地域社会全体で暖かさと希望を分かち合う場でもありました。星空の下…人々の集いそれぞれの冬至の日、多くの人々は星空を見上げながら、「今年も無事この日を迎えられた」と心から感謝していました。寒さが厳しさを増す中でも、その日の温かな集いには心惹かれるものがあります。「また来年も、この場所で」という言葉が交わされる中で、新しい希望と夢への期待感が生まれていたのでしょう。あの日…暗闇から光へ2007年、この日は特別でした。それまで暗闇だった世界に小さな光が差し込みました。その頃、日本中で経済不安や社会問題など、不安要素だらけの日常生活。しかし、この冬至の日、人々はその一瞬だけでも心休まるひとときを求めて集いました。温かな手作りのお菓子や湯気立つ料理、それぞれが持ち寄った笑顔と共鳴し合う音楽。その瞬間、人々は「明日はもっと良い日になる」と信じていたのでしょう。静寂なる夜…思い出話2009年には、大雪によって多くの人々が家に閉じ込められる状況となりました。しかし、それによって生まれた静寂こそ、この日の特別感だったと言えるでしょう。家族団らんで囲むこたつ、その周りには、おばあちゃん手作りのおせち料理。「昔は大雪の日には、お隣さんと一緒に鍋パーティーしたものよ」という会話。しかし、その背景には戦後復興への思いや辛苦した記憶も潜んでいることでしょう。それでも私たちは笑顔で過去について語り続けます。希望という名の灯火…2010年への期待2010年、その冬至の日、多くのお寺や神社では「新しい一年への祈願」が行われました。「希望」という名の灯火とも言えるような時間です。今年こそ新たなるスタート地点だという思い。そして、お正月まで待つことなく、新しい目標設定する場面です。それぞれ違った未来図ですが、この時期だけ共有できる喜びです。「今年こそいい流れになる!」そんなエネルギーに満ち溢れていました。絆という雪模様…2011年震災後(注: これは非常に重要です)そして忘れてはいけない震災後初めて迎えた冬至でした。2011年3月11日に発生した東日本大震災。その影響によって多くの地域コミュニティーが再建途中でした。この日は特別になりました。「私たちはもう一度立ち上げる」「失った者への追悼」と共鳴する声。一緒になって無病息災を願うことで、この難局へ前進している証ともなることでしょう。この経験から得た絆こそ何物にも代え難いものなのです。光明燦然:未来へ繋ぐ道筋(哲学的問い)さて私達は、一体どんな未来へ進んでいるのでしょう?ただ過ぎ去った日常ではなく、新しい道筋・可能性それ自体なのかもしれません。また次回迎える冬至の日にも、自分自身向き合う勇気・覚悟・愛情など色んな思いや夢があります。この先どう成長して行こうか考える良きタイミングとも言えそうですね。そしてその意識的選択肢こそ、我等自ら描き出す未来図なのではないでしょうか?...

改正民法公布記念日の意義と行事を知ろう

改正民法公布記念日は、日本における法律の基盤が変わった重要な日です。この日、1896年(明治29年)に改正民法が公布され、その後、1900年(明治33年)に施行されました。この法律は、日本の近代化を象徴するものであり、西洋の法制度を取り入れたことによって、当時の日本社会における市民権や財産権が大きく変わりました。特に、家族制度や契約に関する規定は、国民生活に直結するもので、多くの人々の日常生活を支える土台となったのです。この記念日は、日本が西洋的な価値観を受け入れ、自らの文化と融合させていく過程で果たした重要なステップとして認識されています。近代日本は、この法律を通じて、市民社会としての新しい枠組みが形成され、多様な価値観が共存する基盤となったと言えるでしょう。法的交響曲:新たなる時代への序章静かな夜明け、一筋の光が差し込む中で、新たな法律が誕生しました。その瞬間、人々は息を呑み、この新しい秩序への期待と希望を感じました。赤いカーネーションの鋭い香りが漂う中で、改正された内容は市井で語られるようになり、人々の日常生活に色鮮やかな変化をもたらしました。歴史的背景:幕末から明治へこの改正民法制定までには、多くの波乱万丈な出来事があります。幕末から明治維新まで、日本は外圧と内乱によって大きく揺れ動いていました。欧米列強との接触によって、西洋文化や思想が流入し、それまで閉ざされていた日本社会にも変革への欲求が芽生えました。特に、フランスやドイツなどから輸入された法律思想は、日本政府にも影響を与え、新しい社会システムへの模索につながりました。家族制度と個人権:愛と絆の再定義改正民法では、家族制度についても多くの変更点があります。「父系主義」から「共同体主義」へという考え方への移行もその一環です。この変更によって、個々人として尊重されるようになり、自分自身で選択肢を持つことができる時代へ突入しました。その瞬間、多くのお母さん、お父さん、小さなお子さんたちには新しい未来への希望感覚とも言える「自由」が与えられました。「自分らしく生きる」という可能性、その夢は少しずつ実現していったことでしょう。市井の日常:小さな物語、大きな影響"ある日の風景"(想像上ですが…)- 街角では老舗のお茶屋さんが湯気を立てながらお茶を淹れている。その香ばしい匂いがおばあちゃん達には懐かしさと思い出を呼び起こす。一方若者たちは、新しい法律によって得た自由について議論している。「これから僕たちには選ぶ権利もあるんだ!」そんな熱気ある会話耳打ち聞こえてくる。ここには喜びだけではなく、不安もあっただろう。それでも彼らは、自分自身で運命を書いていこうと決意していた。革新的試み:日本独自との融合西洋的価値観と自国文化との調和、それこそ当時日本人として最重要視されたテーマでした。そして、この改正民法案では、西洋式だけではなく、日本独特でもある道徳観念や倫理観とも折り合いつけながら進めていました。まさしく、「伝統」と「革新」が手と手を取り合う瞬間だったと言えるでしょう。「和」の精神、その真髄とも言えるものです。現在への影響:私達の日常生活"今ここに生きる私達"- 改正された今日、本当に多様化した世代間・地域間コミュニティー内で私達一人ひとりがお互い尊重し合っています。またそれぞれ異なる声、高まっている自己表現力、それでも皆んな同じ空気吸って同じ街歩いていますね。そしてこの背後には、「そうか!あの日思いついた法律」、それぞれ思いや願望抱えて踏み出した足音音色あふれる道があります。それこそ我々全員共通した宝物なのです。終わりへ向かう問いかけ:「未来とは何か?」"そして私達はいまだ旅路..." - しかし、この歴史的瞬間から130年以上経とうとしている今、「自由」と「責任」を背負った私達。この先何度でも心躍らせる場面作れるのでしょうか?その旅路こそ未だ続いています。しかしその途上で見失わないよう、一歩一歩確かな足跡残して行きたいものですね。それゆえ、「未来とは何なのか?」問われれば、それぞれ違う答え持つことでしょう。しかし、自身持つ選択肢使って実現できそうですね?それとも未知なる地平線越えて驚愕体験すべきなのでしょう?夢描こう! - 私達全員、その場面楽しみにしています...

出来事

2018年 - インドネシア・スンダ海峡で大規模津波が発生(スンダ海峡津波)。

2016年 - シリア内戦の中のアレッポの戦いが事実上終結。

2016年 - 糸魚川大火が発生。

2009年 - 俳優の森繁久彌に国民栄誉賞授与(没後追贈)。

2006年 - 改正教育基本法公布。

2005年 - 記録的な寒波で日本海側を中心に豪雪・暴風雪。東海地方・九州で12月の積雪記録を更新する歴史的大雪(平成18年豪雪)。新潟県では暴風雪により新潟大停電が発生。

2001年 - 九州南西海域工作船事件が発生。

2001年 - アフガニスタンの暫定行政機構が発足。ハーミド・カルザイが暫定行政機構議長に就任。

1997年 - メキシコのチアパス州でアクテアル虐殺事件が起きる。

1989年 - 福岡県のJR九州・宮田線がこの日の運転限りで廃止。

1989年 - ベルリン・ブランデンブルク門の開通式。18年ぶりに自由通行。

1989年 - ルーマニアの首都ブカレストでデモ隊が政府機関を占拠。チャウシェスク政権が崩壊。イオン・イリエスクが大統領に就任。

1988年 - 環境保護活動家シコ・メンデスが暗殺される。

1980年 - 『人民日報』が「毛主席は文化大革命で過ち」と初めて名指しで批判。

1978年 - 中国共産党第十一期中央委員会第三回全体会議で改革開放政策への大転換が決定。

1974年 - フランス領コモロ諸島でフランスからの独立に関する住民投票。グランドコモロ島、アンジュアン島、モヘリ島はコモロとして独立し、マヨットはフランス領に留まることが決定。

1973年 - オイルショック: 石油需給適正化法と国民生活安定緊急措置法のいわゆる「石油緊急2法」が公布。

1972年 - ウルグアイ空軍機571便遭難事故でアンデス山中に墜落した乗客の生存者16人が71日ぶりに救出。

1968年 - 文化大革命: 『人民日報』が「知識青年は農民から再教育を受けなければならない」とする毛沢東の指示を報ずる(上山下郷運動)。

誕生日

死亡

2020年 - ステラ・テナント、ファッションモデル(* 1970年)

2020年 - エドムンド・クラーク、る計算機科学者、カーネギーメロン大学名誉教授(* 1945年)

2020年 - クロード・ブラッスール、俳優(* 1936年)

2014年 - ジョー・コッカー、歌手(* 1944年)

2009年 - 田辺一鶴、講談師(* 1929年)

2008年 - ランサナ・コンテ、第3代ギニア大統領(* 1934年)

2007年 - 稲川聖城、暴力団稲川会総裁(* 1914年)

2007年 - ジュリアン・グラック、小説家、詩人、評論家(* 1910年)

2002年 - ジョー・ストラマー、ミュージシャン(ザ・クラッシュ)(* 1952年)

2001年 - ジャック・マイヨール、フリーダイバー(* 1927年)