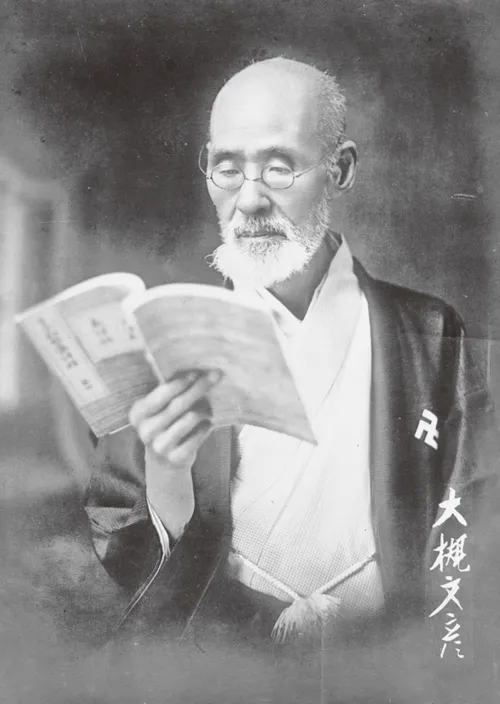

生年月日: 1847年(弘化4年11月15日)

職業: 国語学者

没年: 1928年

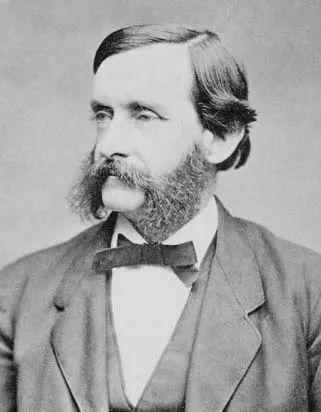

年弘化年月日 大槻文彦国語学者 年

年ある冬の日大槻文彦は日本の文化と言語に新たな光を当てる運命を背負って生まれたしかし彼が国語学者として名を馳せるまでの道のりは平坦ではなかった彼の誕生地である伊予松山ではその名が知れ渡ることになるとは誰も予想していなかっただろう

若き日大槻は周囲の自然や人から多くを学んだその中で言葉に対する情熱が芽生えたしかしそれにもかかわらず当時の教育制度は彼にとって不満足なものであり日本語への理解が深まることを強く望んでいたおそらくこの思いこそが彼を後に独自の道へと導くことになった

年代初頭大槻は東京大学に進学した大学生活では多様な知識との出会いが待ち受けていたしかしそれにもかかわらず彼は時折孤独感に苛まれることもあった同志たちとの交流はあったものの自身が追求する国語研究への情熱には誰も応えてくれないようだったこの時期おそらく彼は真実の言葉とは何かその答えを探し続けていたのかもしれない

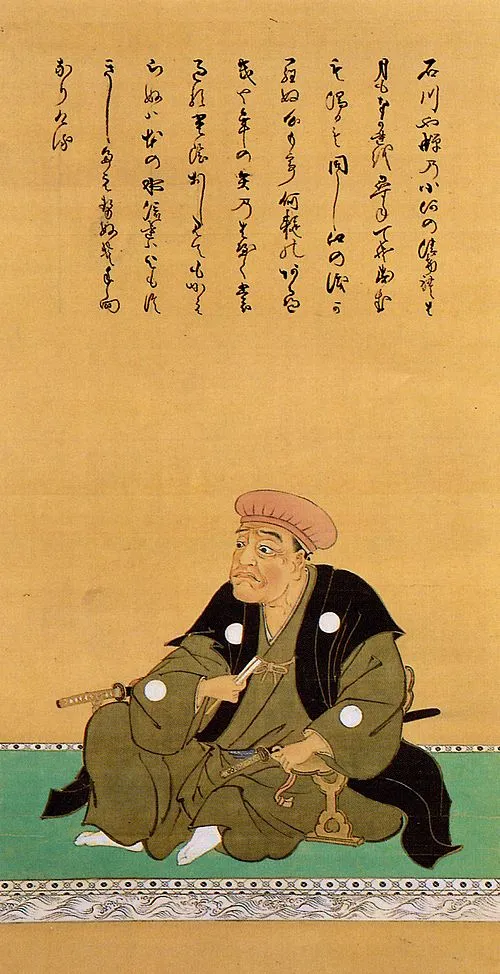

年大槻文彦は言海という画期的な辞典を発表するこの辞典は日本語教育だけでなく日本文化全般にも大きな影響を与える作品となったしかし皮肉なことに彼自身この成果によって一層多忙になる運命だった言海はただ単なる辞書ではなく日本人として必要不可欠な言葉への扉だったそしてこの扉が開かれることで新しい世代への道筋も整えられていった

しかしその後様な試練が訪れる国語普及運動の中で多くの批判や反対意見にも直面したそれでもなお大槻文彦は自分自身と向き合い続けた議論や抗議が巻き起こる中日本語を守り育てる使命感から逃げ出すわけにはいかなかったのである

年代になると日本社会全体が変革期に突入したそれにも関わらず大槻文彦は冷静さを保ち続け現代における日本語について考察し続けたその姿勢には尊敬と同時に心配もあったこの時期おそらく彼自身今こそ未来へつながる言葉が必要なのだと感じていたことでしょう

年大槻文彦という名前にはすでに多大なる影響力が宿っていたしかし皮肉にもその年彼自身はこの世を去ってしまう長い間培ってきた知識や思索それぞれ独自性溢れる作品群これら全て残されながら静かなる最終章へ向かう瞬間でもあった

今なお大槻文彦によって築かれた国語という概念はいまだ色褪せず多くの人によって受け継ぎされているその死から数十年経過した現在でも人の日常会話や文学作品など様な場面でその教えや理念を見ることできるそして今日でも言海は新しい世代へ向けたインスピレーション源となり続いているのである