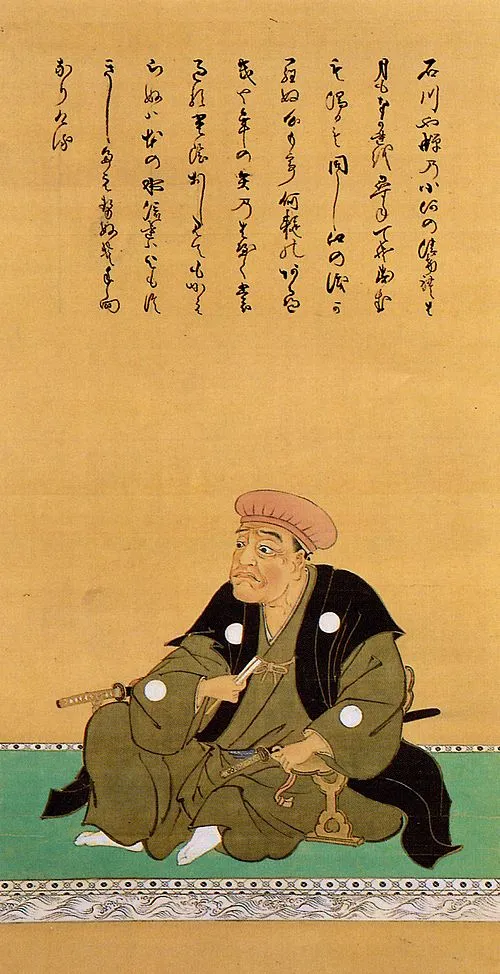

生年: 1740年(元文4年11月4日)

死年: 1816年

職業: 儒学者

名前: 岡田寒泉

年元文年月日 岡田寒泉儒学者 年

年の秋岡田寒泉は江戸時代の日本に生まれた彼は武士の家系に育ち幼い頃から文献に親しみ特に儒教の教えに魅了されたしかし寒泉が成長するにつれて日本社会は大きな変革を迎えていたこの変化が彼の思想や生涯にどのような影響を与えたのか多くの人が興味を抱くところだ

それにもかかわらず寒泉はただの学者ではなかった若い頃から人との交流を大切にし多くの弟子たちを育て上げることになったそして自らも多くの著作を残した彼が記した書物には当時流行していた儒学だけでなく自身の思想も色濃く反映されていた学問とは人と接することで深まるという信念があったためおそらく彼は常に新しい視点を求めていたのであろう

年歳という若さで初めて自著寒泉集を発表この作品は多方面から評価され一部では新しい儒学として注目されたしかしその成功にも関わらず寒泉は名声や権力には興味がなかったむしろ知識とは他者への奉仕であるべきだという信念から人との対話や教育活動に力を注ぐこととなる

その後も寒泉は多様なテーマについて探求し続けたその中でも特筆すべきなのは民衆教育への関心だった当時日本社会では教育制度が整っておらず多くの庶民が知識から遠ざかっている状況だったそれにもかかわらず教えることこそ最も崇高な仕事と考えていた彼は小さな村でも講義会を開き人と共に学ぶ姿勢を崩さなかったこの活動によって多くの地方住民たちが儒教について理解し始めその思想は地域社会全体へと広まりつつあった

しかしこのような情熱的な努力にも関わらず時代背景として幕府による制約も存在していた皮肉なことだが新しい思想や動きには常に抑圧的な風潮がありそれゆえ岡田寒泉自身も何度か政府による圧力や批判に直面したそれでもなお彼は決して屈することなく自身の日記には真理とは常に闘争であると記している

年になると自身歳になりながらもなお精力的だった岡田寒泉彼の日常生活には少しずつ疲労感も見え始めていたそれでも教室では明晰さを失わない講義スタイルで生徒たちとの議論やディスカッションには熱心だったという証言が残っているしかしそれにもかかわらず健康状態には次第に陰りが見え隠れするようになった

年月ついに岡田寒泉はこの世を去るその死去後多くの弟子や支持者たちは悲しみに暮れたと言われている一つ一つ言葉で説明されない理念を探求した雪白い髪のおじいさんおそらくそんな存在感だったのであろうまた同年日本全体では幕末へ向けて動乱の日へ突入しておりそれまで培われてきた思想家として確立された地位など一瞬で過去となった

今日まで残された資料を見る限りではその功績はいまだ色褪せない我現代人もまたその遺産から何か価値あるものを見出そうと日試み続けているそして今この哲学者として知られる岡田寒泉こそ知識とは自由へ至る鍵であるとも言える存在なのだろう私達自身が持つ道徳観・倫理観それこそ本質的価値だと思わせても不思議ではない

皮肉ながら そして無情なる運命よ 亡き後年経過した現在でも新しい世代によって岡田寒泉という名前そのものへの再評価すべき意義がありますそして我自身この名を書籍・映画・など様な手段によって振り返り続けています本当に素晴らしい旅路でしたねそれとも単なる偶然なのでしょうか