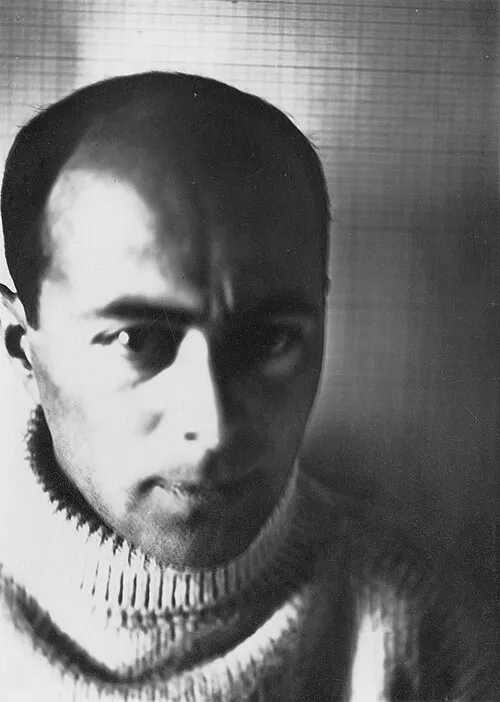

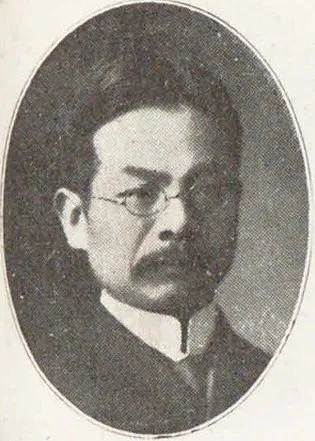

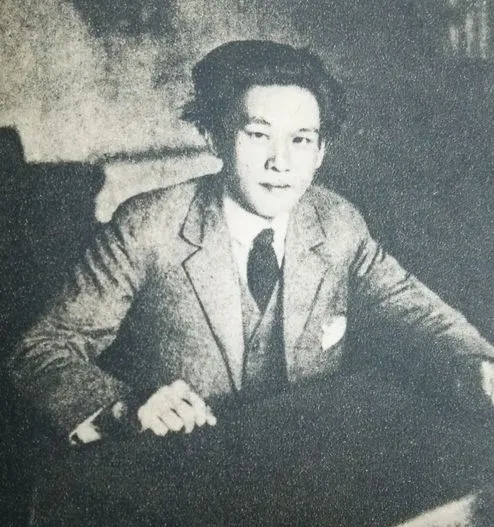

生年月日: 1898年

死年月日: 1947年

職業: 作家

国籍: 日本

年 横光利一作家 年

横光利一は年に生まれた彼の誕生は当時の日本が急速に変貌を遂げていた時代背景の中であったしかし彼が創作活動を始める頃には大正デモクラシーから昭和へと移り変わる政治的激動の中で自らの文学的道を切り開いていくことになる彼は若い頃から文学に対する深い愛情を抱いておりその情熱は後に短編小説や小説群として結実した特に年には春琴抄という作品で注目を浴びたこの作品では人間関係と愛情そして自己探求が見事に描かれているしかしこの成功にもかかわらず横光自身は内面的な葛藤と向き合わざるを得なかった戦争が近づくにつれ日本社会は混乱していった横光利一もまたこの状況から逃れることはできず戦争への反発や恐怖が彼の作品にも色濃く影響したそれにもかかわらず彼は文学的表現によって自分自身を見つけ続けたおそらくこのような苦しい状況下でも創作活動を続けられた背景には自身の心の奥深くから湧き上がる感情や思索があったからだろう年代になると日本全体が戦局によってさらなる試練に直面していたしかし横光利一はその厳しい現実にも負けず新しい文学スタイルやテーマに挑むことで多様性豊かな作品群を生み出していったそして年その人生の幕を下ろすこととなったその死去によって多くの読者や批評家たちは彼が残した文学遺産について再評価し始めた皮肉なことに横光利一という作家はいまだ多くの人によって語り継がれている今日でもその文体やテーマ性は新しい世代へ受け継がれ小説だけでなく映画やドラマなど幅広いメディアで影響力を持ち続けている一部では日本現代文学への道筋を形成したとも言われておりその業績はいまだ色褪せない多くの場合歴史的な人物として認識される横光だがその背後には常に個人的な感情や経験がありますそのため彼こそ真実の芸術家だったと評される理由も分かる気がするまた孤独をテーマとする作品群について議論する際それぞれ異なる解釈があります一部では自己との対話という形で捉えられ一方で他者との関係性への渇望とも見做されているそれゆえおそらく今後もその解釈や評価についてさまざまな議論が繰り広げられるだろうその死後数十年経った現在でも多様化する日本文化社会では依然として重要視されています特定の日付まで引き延ばされたこの遺産と名声これはいつしか古典と呼ばれるようになり人の日常生活とも密接につながっていますこのような点から見ても横光利一という人物こそ永遠不滅なのである彼の存在自体それはいかなる時代でも共鳴し続けるものなのだから