2018年 - バングラデシュで総選挙。与党のアワミ連盟が小選挙区の300議席中、288議席以上を獲得し圧勝。

‹

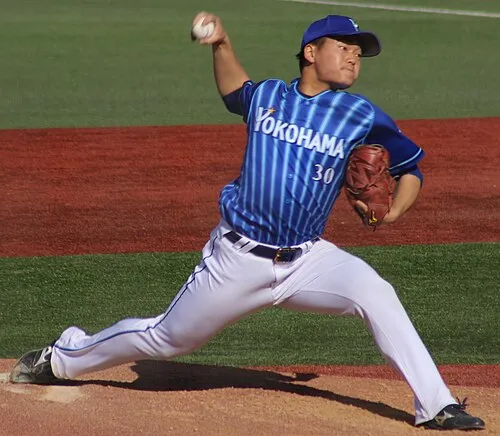

30

12月

12月30

証券取引所の大納会と金融機関の最終営業日

証券取引所の大納会は、金融機関にとって重要なイベントであり、一年の締めくくりとして広く認識されています。この日、株式市場は通常よりも活発に動き、多くの投資家がポートフォリオを整理し、新年への準備を行います。特に日本では、大納会は年末年始に向けた意義深い儀式とも言えるでしょう。歴史的には、日本の証券市場は1868年に創設されて以来、様々な経済状況や政策変更を経て現在の形になりました。特にバブル経済崩壊後、大納会の日には過去一年間の成果や反省が語られ、これから先への展望が描かれることが多いです。このような流れがあるため、大納会の日は単なる取引日ではなく、経済全体を見つめ直す機会でもあるわけです。新たな始まり:大納会という名の航海まるで船出前の静かな港のように、大納会の日は一つの旅立ちとも言えます。冬空には澄んだ光が差し込み、市場参加者たちはそれぞれ異なる思惑を抱いて集まります。「今年こそ」と願う声もあれば、「もう少しだけ頑張ろう」というささやきも聞こえてきます。コーヒーショップから漂う香ばしい香りと共に、人々はその期待感を胸に秘めています。夜明け前…静寂と興奮12月31日になると、多くの場合、その日が最終営業日となります。その瞬間、市場全体が息を飲み、その静寂さから突如として興奮へと変わります。デジタルディスプレイには赤や緑の数字が踊り、トレーダーたちによる熱気ある叫び声が響き渡ります。「ここで決める!」という意気込みと共に、多くの場合、大口投資家による最後のお金回しや個人投資家による心配事など様々なドラマがあります。また、この日は企業側も注目しているため、決算発表なども重なることがあります。その結果、市場参加者たちは一層神経質になり、「今日こそ良いニュース来ないかな」と心待ちする姿勢です。それぞれ異なる運命線を持った参加者達。この交差点で何か大切なもの、新しい道筋との出会いも待っているかもしれません。子供の思い出帳:伝統と思い出日本では、この大納会の日には「おせち料理」の準備など家庭でも特別感があります。「今年一年ありがとう」という感謝と共に、「来年もまたよろしくね」という願いを込めた食事が囲まれる光景はどこかほっこりしたものです。それぞれのおせち料理にも意味がありますよね。「黒豆」は健康長寿、「数の子」は子孫繁栄など、そのひと皿ごとの思いや願望、それらもこの時期ならではですね。また地域によって、この日に行われる風習やイベントにも特色があります。例えば東京都内では、大晦日にお参りする際、お賽銭箱へ入れる金額にも工夫されます。そして元旦になる瞬間、新しい一年への期待感でいっぱいになるこの感覚。また他地域では、お祭りとして盛大に祝われたりします。多様性豊かな文化的背景、それらすべて混ざり合っている様子を見ることで、人々がお互いにつながっていること感じますね。大納会後…新たな道へ踏み出す時そして迎えた新しい年。その朝方、初日の出を見る人々。真新しいカレンダー。今年一年どんな物語を書いてゆこうかと思案します。またそのカレンダーには以前とは違った思いや学びを書くことでしょう。一歩踏み出す勇気、一つ一つ積み重ねて行こうという意思。そしてそれら全てがお金との密接な関係でもあります。一見無形ですが、お金にも希望や夢が隠れていること忘れてはいけませんね。結論:未来への問いかけ...

リサールの日:フィリピンの英雄ホセ・リサールを称える日

フィリピンにおいて「リサールの日」は、1896年12月30日にフィリピン独立運動の英雄、ホセ・リサールがスペイン植民地政府によって処刑されたことを記念する日です。この日付は、フィリピン国民にとって非常に重要な意味を持ち、彼の遺志や理念が今なお息づいていることを示す象徴的な存在となっています。リサールは詩人であり、小説家でもありました。彼の著作『ノリー・メタンゲレ』や『エル・フィリブステリズモ』は、スペインによる圧政からの解放を求める声として広く知られています。また、この日は国全体で教育や文化活動が行われ、多くの場合、学校では特別授業が実施されます。人々は彼の生涯と業績を称え、その教えを再確認します。実際、「ラプラー」から「マラテ」にかけて流れるアパリア川のそばには、大きな記念碑が建てられており、多くの人々が訪れる場所となっています。勝利の風:この地の名誉の旅朝日がゆっくりと昇る中、人々は集まり始めます。厳かな雰囲気漂う中で、小さな子供たちが白い花束を手に持ち、一生懸命に足元を見る姿。その背後には鮮やかな国旗がひらめきながら舞い上がります。そして、不安げに目を輝かせながら母親に寄り添う子供たち。それこそまさしく、この日の重要性なのです。夜明け前…あの日、暗闇から希望へ向かう道筋、それこそホセ・リサールという一人の男によって切り開かれた道でした。その瞬間、一つ一つ積み重ねられた努力と思い出、それぞれが私たち自身にも息づいているようです。そしてその背後には、多くの人々もまた歴史という海で漂い続けています。すべては、その光景へと導かれるためだったのでしょう。子供の思い出帳"お母さん、あのおじさんって誰?" 小さな声で尋ねる少年。その言葉には好奇心と不安、その両方があります。しかしお母さんは優しい微笑みを浮かべ、「あのおじさんは私たち自由への扉を開いた英雄よ」と答えました。この小さな物語こそ、我々の日常生活そのものです。次世代へ伝えるために、自分たちは何を学び、どんな未来へ向かうべきなのでしょう?ホセ・リサールの日、自分自身もまた教えられているようです。それぞれ胸に秘める想いや願望、それこそ先人達との繋がりとして感じ取れる瞬間でもあります。この特別な日には多くの場合、公的行事や式典も行われ、人々は彼への感謝と思慕で溢れます。また、公園や広場では音楽隊による演奏も聞こえてきたりします。それぞれ異なる思惑ですが、その根本には「自由」が根付いています。変わらぬ呼び声"時代は変わっても、人々求める自由への渇望だけはいまだ変わらない"This refrain resonates deeply, and each year, as the sun rises on Rizal Day, we remember the sacrifices made in the name of freedom. From schools to public spaces, there's a palpable energy that unites Filipinos across generations—a collective heartbeat that echoes with pride and resilience.The Legacy of Love and FreedomThe essence of Rizal's life—his advocacy for education, equality, and national identity—is palpable in the air we breathe on this day. Streets come alive with parades showcasing traditional Filipino culture; vibrant folk dances intertwine with stories of struggle and triumph...

地下鉄記念日:日本の地下鉄の歴史と未来を考えよう

地下鉄記念日は、日本の都市生活における重要な日であり、特に東京と大阪といった大都市圏での公共交通機関の発展を祝うものです。この日は、1954年(昭和29年)に東京メトロ(当時は東京都営地下鉄)が開業したことを記念しています。これは、当時急増していた都市人口に対応するため、新たな交通手段を提供することが求められていた時期でもありました。日本では、地下鉄は単なる移動手段だけではなく、人々の日常生活や文化とも深く結びついています。これにより、私たちの日常はもちろん、ビジネスや観光にも大きな影響を与えています。歴史的には、戦後復興の象徴でもあり、多くの人々がこの新しい交通手段によって生活様式を一変させました。闇から光へ:地下道の進化暗いトンネルから明るい街へと繋がるその瞬間は、多くの人々にとって希望を感じさせるものでした。工事現場で働く職人たちが汗を流し、その音はまるで未来へのリズムのようでした。「次はどこだろう?」という期待感も交じり合っていました。夕暮れ時…地上との交差点夕暮れ時、小さな子供たちが母親と一緒に駅へ向かう姿があります。その表情には不安と期待が入り混じり、「今日はどんな冒険が待っているんだろう」と心躍らせている様子。そして駅員さんや乗客同士による小さな交流も生まれます。「お先にどうぞ」と言われれば、「ありがとうございます」と微笑む。そこにはほんの少しだけ温かさがあります。運命的な出会い:乗客たちの物語地下鉄内では多くの物語が生まれています。一緒になった見知らぬ人との短い会話や視線交換。それぞれが異なる目的地へ向かっています。しかし、その瞬間、その空間は「共通点」で結ばれることになります。ある男が女性に席を譲った瞬間、それまで無関係だった二人が心温まるひと時を共有します。朝焼け…新しい始まり朝焼けを見るために早起きする人々。その姿勢には、新しい日への希望があります。「今日こそ良い日になるかもしれない」という期待感。そしてホームで待つ電車から流れる音楽—それこそ多くの場合、大都会特有のお馴染みとなっています。それぞれ何百万人もの人生観や夢を見る場所として存在します。震災への備え:安全性とは何か?(地震対策)"安全"とは単なる言葉以上です。それは現実味あふれる感情として、人々の日常生活にも影響しています。この国では特有とも言える震災対策として、安全性は重要視されています。例えば、新幹線同様、地下鉄も高架式から耐震設計された構造への移行がおこなわれています。それによって自然災害への備えだけではなく、不測のできごとも含めて全体的な安心感につながります。真夜中…歴史を振り返る時間 夜中になると思い返すことがあります。「この街も昔から多く変わったんだ」と思わずにはいられません。その根底には多く伝説があります。また、その歴史的背景には数々のお祭りや行事も存在し、それぞれ独自文化となっています。そして毎年、この日の特別イベントなどでも文化祭など開催されており、多彩なお店から出店されています。その盛況ぶりを見る限りでも、日本全体で祝われていると言えるでしょう。未来への旅路:持続可能性とは?(環境問題) 現代社会では「持続可能性」が声高に叫ばれるようになりました。しかし、その概念自体はいずっと以前から深層心理に根付いています。便利さゆえ消費され続けてきた私たちの日常だからこそ再考する必要があります。「あなた自身」の意識改革や行動改善も求められているところです。また、この日のイベントでもエコ活動について考えるブースなど設けられており、多様性豊かな情報交換にもつながります。 地下道…無限大なる可能性 地下道というものそのものにも意味があります。それは未知なる世界との接点なのです。「私達」の目指す方向へ導いてくださいます。このアプローチ法によって見えてくる景色—それこそ未来あるべき姿なのかもしれませんね。しかし、本当に望むべきところまで進めていますか?そんな問いかけになるでしょうか…? ...

日本レコード大賞の歴史と影響(2006年以降)

日本レコード大賞は、日本の音楽界において最も権威ある表彰制度の一つとして位置付けられています。1970年に始まり、数十年の歴史を経て、音楽アーティストや作品を称える重要なイベントとなりました。特に2006年以降は、新たな時代の流れが見え始め、多様化する音楽ジャンルやアーティストの台頭がその結果として反映されています。この賞はただの栄誉ではなく、日本国内外で広がる音楽文化を象徴するものでもあります。近年、日本レコード大賞はアーティストにとって自己表現の場であり、ファンとの絆を深める機会でもあります。また、放送される瞬間、視聴者たちが期待と興奮で息を呑む姿が思い浮かびます。受賞者発表後には歓喜と感動の涙が流れることもしばしばです。その瞬間こそ、このイベントが持つ力を実感させられる瞬間です。風に乗ったメロディ:名誉への旅路2006年から現在まで、日本レコード大賞には数々の印象的な受賞者たちが登場しました。その中でも特筆すべきは、AKB48や嵐など、日本国内外で多くのファンに支持されるアイドルグループです。彼らは音楽シーンのみならず、社会現象とも言える存在になり、多くの日常生活にも影響を与えています。「ヘビーローテーション」や「Love so sweet」など、その曲調や歌詞には青春や友情といった普遍的なテーマが織り込まれており、多くの人々に共鳴しています。このようなトピックについて語る際には、その背景にも目を向ける必要があります。AKB48の場合、その人気はオーディションによって選ばれたメンバーによって成り立っているため、ファンとの距離感も非常に近いものがあります。彼女たちの日常生活や努力、それぞれが持つ夢への挑戦も、このイベントによって語られることとなります。夜明け前…新しいスタイルへの転換点一方で、2006年以来、各種音楽スタイルも変化してきました。この時期にはJ-POPだけではなくヒップホップやEDMなど多様なジャンルが融合し始めました。そのため、一部では「日本レコード大賞」の形態自体も変わろうとしていると言われています。「進化」と「多様性」がキーワードとなり、新しい才能達(例えば米津玄師)にも光が当たり、その独自性と創造力によって新境地へ導いています。その瞬間、人々は手拍子しながら盛り上げ、「これぞ今!」という雰囲気になるでしょう。それぞれ異なるリズムとビート、この舞台裏では数えきれないほどの情熱と思考錯誤があります。そしてそれこそかつてないエネルギーとなり、人々を引き寄せて止まない魅力へと繋げているわけです。子供の思い出帳:心踊る歌声また、日本レコード大賞では新人アーティストにも注目されています。今年度受賞した若手シンガーソングライターたちは、自分自身の日常や感情を素直に表現した作品で観客から高く評価されました。それぞれ異なるバックグラウンドや経験値から紡ぎだされる歌詞には、多くの場合、自分自身との対話があります。そしてこの時期特有というべきか、多くの場合若者達による共鳴事例を見ることになるでしょう。「この歌詞、お父さんだったらどう感じただろう」と思いつつ聞いてみたり…そんな心温まる時間こそ、大切なのです。The sound of nostalgia, the whisper of past memories, and the rhythm of dreams intertwine. As we listen to the melodies that echo through our minds, we are reminded of who we are and where we've been. その余韻こそ人生そのもの。そしてこの瞬間こそ私たち全員によって共有され、一緒になんとも言えぬ安堵感につながっています。未来へ続く道:日本文化との結びつき"未来とは何か?" それは過去から学ぶことであり、それゆえ創造することであると言えるでしょう."生涯忘れることのできない思い出" が何よりも私達全員につながっています...

富士山女子駅伝の魅力と地域振興の役割

富士山女子駅伝は、2015年にスタートし、日本の女子マラソン界に新たな風を吹き込んだイベントです。この駅伝は、富士山を背景にした美しい景観の中で行われ、選手たちがその大自然を感じながら走る姿が多くの人々に感動を与えています。駅伝自体は日本特有のリレー競技であり、チーム全員が一つの目標に向かって努力する姿勢が、多くの人々に勇気と希望を与えています。また、この大会は地域振興や観光促進にも寄与しており、富士五湖地域が持つ豊かな文化や自然を発信する役割も担っています。毎年、多くの観客やランナーが集まり、その熱気と活気は大会独自の雰囲気を醸し出しています。参加者たちは、自らの限界に挑戦しながらも、美しい風景と地元コミュニティとの絆を深めていることから、このイベントは単なるスポーツ大会以上の意味を持っています。勝利への道:大自然との対話ここには壮大な富士山があります。その圧倒的な存在感は、走る選手たちだけでなく、応援する人々にも力強さと静けさを同時にもたらします。朝露で濡れた緑豊かな道端には小さな花々が咲き誇り、その香りが選手たちのお鼻をくすぐります。「この瞬間、自分自身と対話している」と感じる選手も多いことでしょう。夜明け前…希望という名の日差し2015年12月、日本各地から集まったチームが、この日のために準備した数ヶ月間。この日だけではありませんでした。しかし、その瞬間、スタートラインに立つ彼女たちには、大きな期待と不安が交錯していました。「私にはできるだろうか?」そんな思いもあったでしょう。そして、一発目のピストル音。その瞬間、人々は息を呑みました。晴れ渡った空から射し込む光。それこそが「希望」という名の日差しです。過去から未来へ…走り続ける情熱駅伝という形式自体、日本では古くから親しまれてきました。しかし、その形態として女子限定で開催されることになった経緯には様々な背景があります。例えば、日本陸上競技連盟(JAAF)の取り組みなどによって女性アスリートへの理解度や関心が高まり始めていた時代背景があります。また、それ以前より地域ごとのマラソン大会でも女性部門創設への動きも見られ始めていました。この流れこそ、新しい挑戦への扉だったわけです。子供の思い出帳:未来へ繋げる絆会場となる河口湖畔では、小さなお子さんたちも参加者として見守ります。彼女たちは「いつか私も」と憧れながら、大好きなお母さんやお姉さん達へ声援を送ります。その純粋な眼差し。そこにはスポーツマンシップという名誉ある行為だけではなく、「家族」や「友人」といった深い絆があります。このような思い出こそ、大切なのです。ランナーとして生き抜く力強さ各ランナーによって異なるストーリーがあります。一方では努力して積み重ねてきた結果としてこの舞台に立つ者、一方では過去へ挑むため再起する者。それぞれのお話には苦悩や喜びなど、多様性溢れるエピソードがあります。「私とは何か?」この問いかけすべてについて考える機会となり得ます。それぞれ生まれる精神的連帯感、それこそ新しい歴史への一歩なのです。結論:走り続ける意味とは?"しかし、生き続ける力とは何なのでしょう?ただ肉体的耐久性なのか、それとも心温まる経験なのか?”The 富士山女子駅伝 is not merely an event, but a narrative woven into the fabric of our society. Each stride taken on the track reverberates with history and dreams, echoing the voices of those who came before us while paving the way for future generations. The very essence of this journey encapsulates the spirit of resilience and hope; it reminds us that every finish line is merely a new starting point....

出来事

2018年 - 環太平洋パートナーシップ協定 (TPP) が日本を含む6カ国で発動。

2013年 - コンゴ民主共和国のキンシャサの政府機関が攻撃を受ける。

2011年 - サモアとトケラウが標準時をUTC-11からUTC+13(夏時間はUTC-10 から UTC+14)に変更。2011年12月29日の翌日が同31日となる。

2006年 - サッダーム・フセイン元イラク共和国大統領の死刑執行。

2000年 - 午前9時、平成12年台風23号 (Soulik) 発生。最も発生の遅い台風。

2000年 - 世田谷一家殺害事件発生。

1993年 - イスラエルとバチカンが国交樹立の合意書に調印。

1988年 - 長谷川峻法務大臣がリクルート事件に関連して、リクルートからの政治献金発覚をうけて辞任。わずか4日で辞任という戦後最短の閣僚となる。

1988年 - 神戸市の太陽神戸銀行須磨支店前に停車していた現金輸送車が乗り逃げされ、3億2250万円が持ち去られる。7年後の1995年に公訴時効が成立。未解決事件となる。

1985年 - 東京都大田区でコンビニ強盗。犯人を追跡した大学生が刺殺される。

1977年 - 連続殺人で逮捕され第2審の準備中のテッド・バンディが収監中の刑務所から逃亡。

1965年 - フェルディナンド・マルコスがフィリピン大統領に就任。

1949年 - インドが中華人民共和国を承認。

1948年 - コール・ポーターのミュージカル『キス・ミー・ケイト』が初演。

1948年 - 熊本県人吉市で祈祷師夫婦が殺害される(免田事件)。

1947年 - ルーマニアで、王制を廃止し人民共和国を宣言。

1946年 - カリフォルニア州で円盤型UFOが目撃される。

1946年 - 文部省(現・文部科学省)が「6・3・3・4制」の教育制度採用を発表。

1944年 - 日本海軍の潜水艦「伊号第四〇〇潜水艦」が竣工。

誕生日

死亡

2023年 - トム・ウィルキンソン、俳優(* 1948年)

2020年 - ドーン・ウェルズ、女優(* 1938年)

2019年 - シド・ミード、工業デザイナー(* 1933年)

2014年 - 宮尾登美子、小説家(* 1926年)

2014年 - ルイーゼ・ライナー、女優(* 1910年)

2009年 - アブドゥルラフマン・ワヒド、インドネシア大統領(* 1940年)

2009年 - 白柳誠一、ローマ教皇庁枢機卿(* 1928年)

2007年 - バート・ボリン、気象学者、気候変動に関する政府間パネル(IPCC)初代議長(* 1925年)

2006年 - サッダーム・フセイン、イラク大統領(* 1937年)

2004年 - 加藤正夫、囲碁棋士(* 1947年)