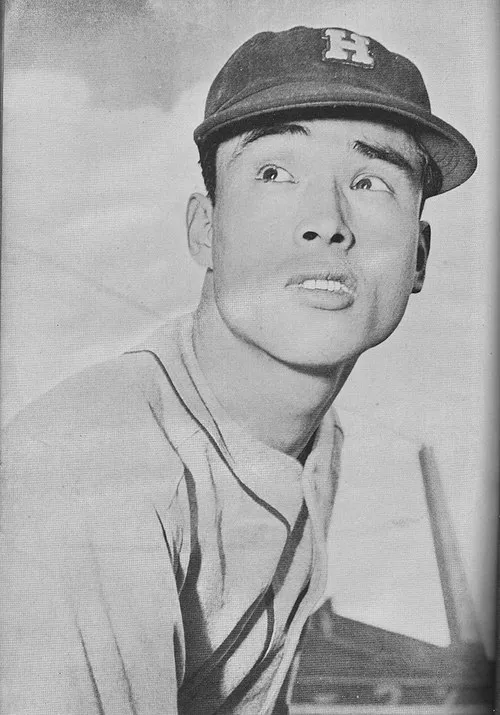

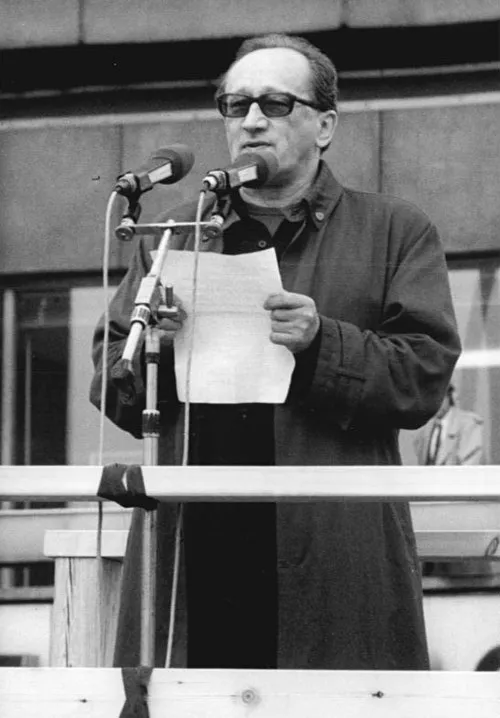

名前: アブドゥルラフマン・ワヒド

職業: インドネシア大統領

任期: 1999年から2001年

生年月日: 1940年

死去年: 2009年

アブドゥルラフマン・ワヒド インドネシアの変革者

年インドネシアの小さな町で生まれた彼は後に国を導くことになる運命を秘めていた若い頃から宗教的な教育を受け伝統と現代の架け橋となるべく成長したがその道のりは決して平坦ではなかった

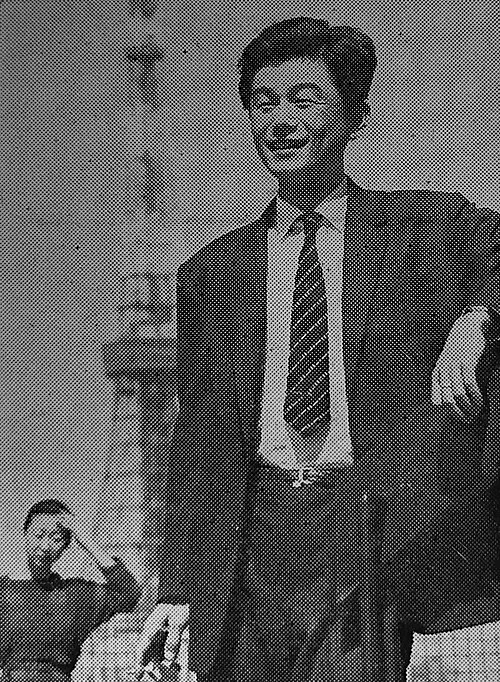

彼は特に学生時代から政治活動に参加し始めた大学在学中独立運動や民主主義について学び多くの仲間たちとともにインドネシア社会の変革を夢見ていたしかしその理想が現実になるまでには数多くの困難が待ち受けていた

年代初頭には彼はイスラム教徒としても知られるようになり自ら創設した組織ナフダトゥル・ウラマに参加その活動は多岐にわたり多くの場合政府との緊張関係を生んだしかしそれにもかかわらず彼は信念を貫き続け他者との対話や協力を重視する姿勢が評価されることとなった

年スハルト政権が崩壊するにつれワヒドは次第にその存在感を増していった国民から支持された彼は新たなリーダーシップへの期待とともにインドネシア大統領選挙へと名乗り出ることとなるこの時期大衆運動や政治的対話が活発化し多様性への理解が求められるようになっていたそしてついに年月歴史的な選挙によって彼は大統領に選出された

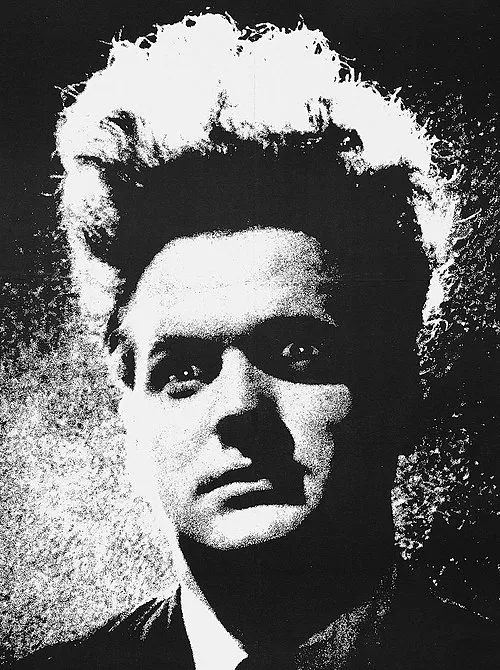

政権下での挑戦

しかし新大統領として迎えられたワヒドには大きな試練が待ち受けていた国家財政問題や分裂主義者による暴動など数多くの課題が山積みだったしかしそれにもかかわらずある意味皮肉でもあるが彼自身が掲げてきた人権と宗教的寛容の理念で国民との結束を図ろうと奮闘した

議論もあったもののおそらくワヒド最大の功績とも言える政策はいわゆるバリ協定であろうこれは様な民族や宗教間で平和共存を実現するための基盤となり得たしかし一方でその成果とは裏腹に支持基盤も徐に脆弱化してしまった

失脚と影響

年不安定な政治情勢と経済危機によって最終的には議会によって解任される事態となったこの出来事こそ皮肉そのものであり一度信じられた希望すら風前の灯火になってしまうそうした中でも人は依然としてワヒドへの尊敬や期待感を持ち続けており寛容という理念だけではなく人としての魅力でも魅了し続けたのである

遺産と現代への影響

その後も公私共活発な活動家として存在感を示し続けながら亡くなるまで活動し続け皮肉にもその死後さらに注目され始め多文化共生や寛容について考える契機となったまた多くの場合語り継ばれることになった言葉私達には違いがありますそれこそ私達なのですが今なお心強いメッセージとして残されている